-

-

꽃섬 ㅣ 웅진 우리그림책 17

정하섭 글, 김세현 그림 / 웅진주니어 / 2012년 7월

평점 :

다 함께 즐기는 그림책 230

사랑을 즐기면 누구나 꽃

― 꽃섬

김세현 그림,정하섭 글

웅진주니어 펴냄,2012.7.20./11000원

작은아이가 새벽에 한 번 잠을 깨면 웬만해서는 다시 누우려 하지 않습니다. 아이 어머니는 퍽 고단해 합니다. 저녁에 아버지가 작은아이를 팔베개로 눕혀 재우는데, 아버지가 아주 이른 새벽, 이를테면 두 시나 세 시나 네 시 즈음 조용히 일어나 옆방으로 건너가 글쓰기를 할라치면, 옆이 비었다고 이내 깨닫는 작은아이는 엉금엉금 어머니한테 기어간다든지 옆방으로 찾아와 아버지 품에 안긴다든지 합니다. 한결 따스한 이부자리에 눕지 왜 이렇게 찾아오나 싶지만, 이불자락 따스함이 나쁘지 않습니다만, 어버이 무릎자락이 더 즐겁거나 포근하다고 느끼기 때문이로구나 싶어요. 밤새 팔이 저리다가, 이제는 무릎이 저리지만, 입을 헤 벌리며 내 무릎에서 잠든 작은아이를 바라보며 새삼스레 기운을 냅니다.

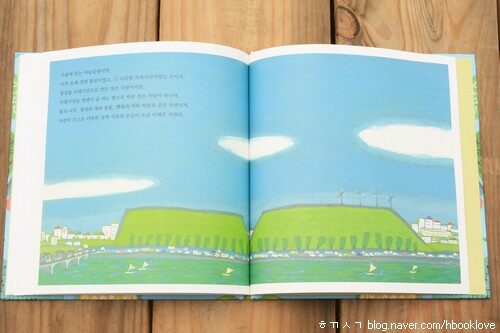

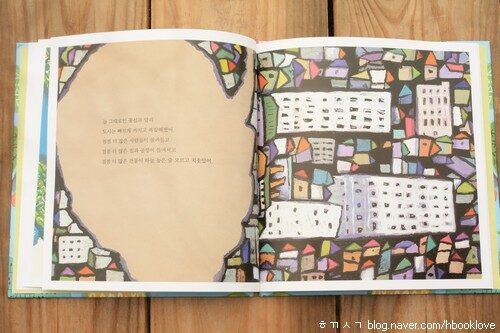

.. 옛날에 꽃섬이 있었어. 도시 변두리에 자리잡은, 꽃처럼 아름다운 섬이었지 .. (2쪽)

가만히 돌아보면, 작은아이가 우리한테 찾아오기 앞서, 큰아이하고 셋이 살아갈 적에는, 언제나 큰아이를 팔잠 무릎잠 재웠습니다. 이제 아버지는 작은아이를 팔잠 무릎잠 재우니 큰아이는 퍽 서운해 할 만합니다. 그러면서 큰아이를 더 따사로이 품거나 안지 못하기 일쑤이니, 큰아이는 어디에서 사랑을 찾아야 할까요.

내 무릎이나 팔이 남아나지 않을 수 있지만, 요즈음은 두 아이를 나란히 무릎에 앉히거나 내 두 팔을 베개 삼아 두 아이마다 하나씩 나누어 줍니다. 그야말로 옴쭉달싹 못합니다. 이것 참 고달픈 노릇이로군 하고 생각하지만, 이렇게 두 아이를 품에 안고 무언가 또닥거리거나 그림책을 함께 읽고 보면, 두 아이를 보듬는 삶이 꽤 재미납니다. ‘힘들지만 이런 맛에 아이를 돌본다’고 할까요. 힘이 들면서 이런 사랑을 넌지시 일깨우니, 삶을 누린다고 할까요.

하나하나 따진다면, 하나도 힘든 나날이 아닙니다. 아이들 밥 먹이고 아이들 옷 입히며 아이들 씻기는 하루란, 딱히 힘든 일거리가 아닙니다. 내가 밥을 먹듯 아이랑 숟갈 하나 더 놓아 밥을 먹어요. 내가 옷을 입듯 옷 한 벌 더 마련해 옷을 입어요. 내가 몸을 씻듯 물 조금 더 받아 아이를 씻겨요.

내가 누리는 밥이 아이가 누리는 밥입니다. 내가 즐기는 옷이 아이가 즐기는 옷입니다. 내가 지내는 집이 아이가 지내는 집이에요.

내 삶이 고스란히 아이 삶입니다. 내 사랑이 하나하나 아이 사랑입니다. 내 꿈은 시나브로 아이 꿈으로 이어집니다.

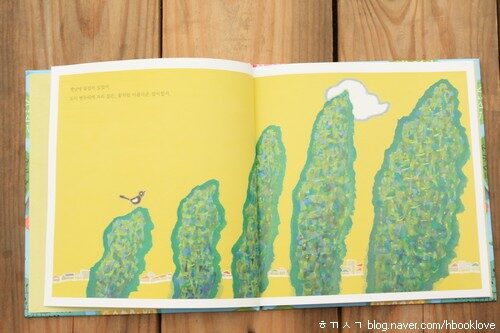

.. 가을에 땅콩을 거두어들일 때면 아이들도 일손을 도왔어. 일을 마칠 무렵, 빨갛게 타오르는 노을은 넋이 빠질 만큼 근사했단다 .. (8쪽)

모든 이야기는 내 마음속에 있어요. 스스로 마음속에서 길어올려야 비로소 이야기꽃을 피웁니다. 어떤 이야기꾼을 불러야 하지 않아요. 어떤 이야기책을 들춰야 하지 않아요. 신문을 펴거나 방송을 튼대서 이야기꾸러미가 튀어나오지 않아요.

마음이 따사로울 때에 말이 따사롭습니다. 마음이 넉넉할 때에 살림을 넉넉히 꾸립니다. 마음이 즐거울 때에 일도 놀이도 즐겁습니다.

도시가 커야 무언가 경제발전이나 나라발전이 이루어지지 않아요. 발전소가 있어야 전기를 쓸 수 있지 않아요. 공장이 있어야 문명을 누리지 않아요.

밑바탕은 다른 데에 있어요. 밑바탕은 내 마음바탕이에요. 밑바탕을 이루는 내 마음바탕이 어떤 모습·빛깔·무늬인가를 들여다봐요. 나한테서 우러나오는 이야기가 어떤 결·흐름·빛인가를 살펴봐요.

남이 해 줄 수 있는 일은 없어요. 우리 네 식구 살아가는 고흥 시골마을에 전기가 들어온 지 참말 얼마 안 되었어요. 고흥뿐 아니라 한국땅 여느 시골마을에도 전기는 고작 스무 해나 서른 해쯤 앞서 비로소 들어왔어요. 아직 전화 안 들어가는 두멧자락이 있어요. 손전화 안 터지는 숲속이 있어요.

생각하고 또 생각해요. 전화가 안 되는 곳은 ‘살기 나쁜’ 곳일까요. 전화가 되는 곳은 ‘살기 좋은’ 곳일까요. 사람은 누구나 전기도 공장도 돈도 졸업장도 영어도 시험도 가공식품도 자가용도 수출과 수입도 대통령도 없이 사이좋게 예쁜 삶 누리며 어깨동무했어요. 옛날 사람들은 임금 이름 따위는 몰랐어요. 훌륭하다는 영의정이나 좌의정이 누구인지 몰랐어요. 아니, 영의정 같은 이름조차 몰랐고, ‘임금’이라는 낱말조차 몰랐어요.

무얼 알았을까요? 네, 풀이름을 알지요. 풀마다 스스로 이름을 붙여서, 고을마다 다 다른 이름으로 부르면서 삶을 즐겼어요. 꽃마다, 나무마다, 나비마다, 잠자리마다, 새마다 다 다른 이름을 붙여서 예쁘게 부르면서 삶을 누렸어요. 흙에도 이름이 다 달리 있어요. 진흙·뻘흙·찰흙·개흙·겉흙·모래흙·논흙…… 온갖 이름이 있어요. 벼에도 숱한 이름이 있고, 나물에도 갖은 이름이 있어요.

어디에도 쓰레기란 없었어요. 어디에도 ‘나머지’란 없고, 어디에도 ‘짜투리’란 없었어요. 모두 이웃이고, 모두 마을이며, 모두 보금자리요, 모두 사랑이었어요. 여행을 모르고 책을 몰라도 웃음꽃 피었어요. 역사를 모르고 사회를 몰라도 사랑꽃 피었어요. 신분을 모르고 계급을 몰라도 믿음꽃 피었어요. 그예 얼크러지는 두레요 품앗이이면서 하루가 아름다웠어요.

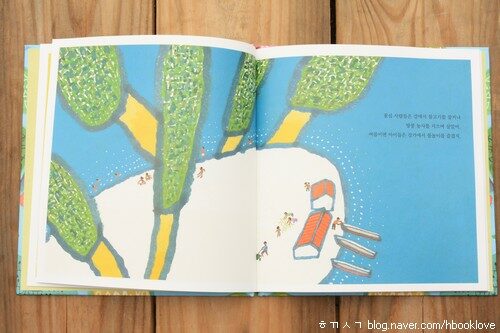

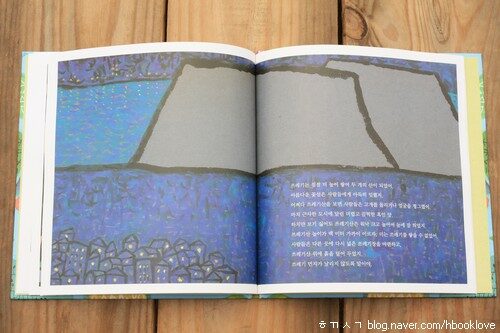

.. 사람들이 쓰는 물건도 넘쳐났지. 사람들은 점점 더 많은 것을 만들고, 점점 더 많은 것을 썼어. 그리고 점점 더 많은 것을 쓰레기로 버렸지. 그런데 쓰레기는 풀이나 동물 똥처럼 거름이 되어 자연으로 돌아가지 못하고 오래도록 썩지 않는 것이 많아. 그러니 점점 더 많이 쌓일 수밖에 없었지. 쓰레기는 도시 사람들의 골칫거리였어 .. (14쪽)

김세현 님 그림하고 정하섭 님 글이 얼크러진 그림책 《꽃섬》(웅진주니어,2012)을 읽습니다. 꽃섬은 처음부터 꽃섬입니다. 꽃섬은 오늘에도 꽃섬입니다. 사람들은 스스로 어리석은 짓을 저지르며 바보섬 바보마을을 꾸리지만, 꽃섬은 예나 이제나 그대로 꽃섬입니다.

삶을 깨달으면 꽃이요, 삶을 잊으면 바보입니다. 사랑을 나누면 꽃이고, 사랑을 등돌리면 바보예요. 사랑을 즐기면 꽃이지만, 사랑을 짓밟으면 바보이지요.

서울 한복판에 찻길이나 아파트 아닌, 널따란 풀숲과 나무숲 푸르게 우거질 날을 기다립니다. 서울사람 스스로 가장 사랑스러울 서울을 일굴 수 있기를 빕니다. 4345.12.27.나무.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2012)