-

-

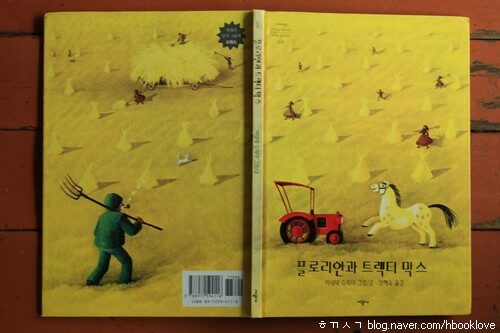

플로리안과 트랙터 막스 ㅣ 네버랜드 Picture Books 세계의 걸작 그림책 68

비네테 슈뢰더 지음, 엄혜숙 옮김 / 시공주니어 / 1996년 12월

평점 :

구판절판

다 함께 즐기는 그림책 224

시골에서 함께 살고픈 벗님

― 플로리안과 트랙터 막스

비네테 슈뢰더 글·그림,엄혜숙 옮김

시공사 펴냄,1996.12.23./7000원

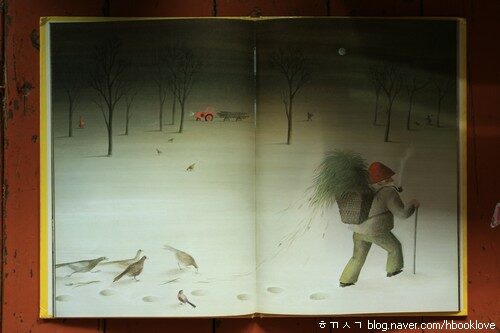

한겨울로 접어드는 시골마을 깊은 밤은 무척 조용합니다. 저녁 늦게까지 잠들지 않는 두 아이를 데리고 마을 한 바퀴를 빙 도는 동안 바람소리 말고는 다른 소리를 못 듣습니다. 아이들 재우고 나서도 밤을 울리는 소리로는 바람소리 빼고는 더 듣기 어렵습니다. 문득 두 가지 떠오릅니다. 고등학교 다니던 때 내 동무 하나는 ‘햇살에 지지 말고’ 살자 말했습니다. 뭔 소리인가 했는데, 햇살이 아무리 눈부셔도 이맛살이나 눈살을 찡그리지 말자고, 아무렇지 않게 빙긋 웃으며 살자 말했어요. 햇살은 저렇게 좋은데 왜 이맛살을 찡그리느냐고, 더 맑게 웃을 수 있어야 한다고 했어요. 일본 하이쿠 시인은 빗물에 지지 말자고 했던가요. 그래, 이 겨울에는 바람에 지지 말고 따순 이웃으로 삼아 곱게 맞이할 수 있어야겠지요.

바람소리를 듣고 바람내음을 맡으며 바람빛을 헤아립니다. 쏟아지는 별을 누리는 이 시골마을 살포시 감도는 시골바람을 즐거이 맞이하면서, 밤도 낮도 아침도 저녁도 새벽도 맑은 눈빛으로 바라보자고 생각합니다.

봄바람과 여름바람은 다릅니다. 여름바람과 가을바람은 다릅니다. 가을바람과 겨울바람은 또 달라요. 나는 십이월에 태어났기에 언제나 십이월을 ‘한 해 첫머리’로 여깁니다. 십이월이 되어야 비로소 한 해를 여는구나 싶어요. 다른 사람들은 으레 십이월 닥치면 한 해가 저무는구나 여기지만, 나는 십이월이 다가올수록 ‘새 한 해 여는 첫걸음’이 찾아온다고 느껴 가슴이 콩닥콩닥 뛰어요. 두근거리는 십이월이요 설레는 십이월이며 기쁜 십이월입니다.

십이월보다는 일월이 한결 춥다 할 만합니다. 십이월보다는 일월이 겨울 한복판이라 할 만합니다. 그런데 나는 십이월 보름쯤 지나면 ‘이제 이 겨울 추위도 견딜 만하겠는걸’ 하고 생각합니다. ‘한 해 마지막 날’까지 하루하루 산뜻하게 지내자고 생각합니다. 귀와 코와 손과 발을 꽁꽁 얼어붙게 하는 칼바람 불어대더라도, 이 칼바람 맞으며 자전거를 탑니다. 아버지도 아이들도 자전거를 탑니다. 드세거나 거센 바람이 불더라도 아이들이랑 마실을 다닙니다. 추우면 춥고, 더우면 더운걸요. 어떠한 날씨이든 나한테 어떤 이야기 한 자락 베풀려고 찾아와요. 고된 일도 가뿐한 일도 저마다 나한테 어떤 이야기 느끼도록 하려고 가만히 찾아들어요.

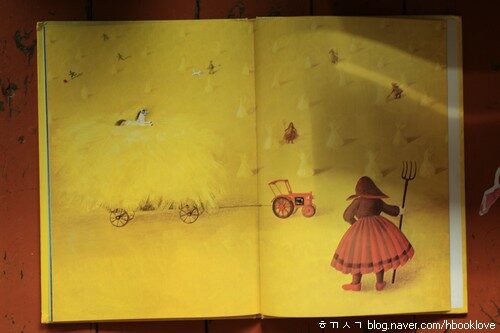

.. 플로리안은 히힝거리며 마치 젊은 말이라도 된 듯 우리 안을 이리저리 뛰어다녔습니다. 잠이 들었을 때에, 플로리안은 빨간 트랙터가 나오는 꿈을 꾸었습니다. 그 트랙터는 이름이 막스였는데, 덩치 크고 마음씨 좋은 친구 같았어요 .. (3쪽)

도시에서 살아가며 무언가 힘들다고 느끼는 벗님을 보면, ‘그래 그래 잘된 일이야요. 이참에 도시 좀 떠나요. 시골로 오셔요. 우리 시골 참 좋아요. 도시랑 아주아주 멀리 떨어진 두멧자락이라, 이곳에 한 번 들어오면 다시 나가기 싫을 만큼 좋아요.’ 하고 이야기합니다. 도시에서는 옆사람과 살가운 이웃으로 못 지내고 자꾸 힘겨운 맞수처럼 지내야 하니, 도시사람 얼굴에서 환한 웃음을 찾기 만만하지 않습니다. 참말 말이 ‘이웃’이지, 서로 이웃이라고 여기는 도시사람이 매우 드물어요. 학교에서는 나이가 같은 또래를 한 자리에 잔뜩 몰아넣고 ‘동무’처럼 사귀라 하지만, 막상 학교에서는 시험성적을 놓고 다투는 맞수일 뿐, 서로가 서로한테 동무 되지 못해요.

그러니까, 오늘날 물질문명 사회에서 도시 학교는 어린이집이나 보육원부터 ‘점수따기 맞수’하고 만나는 나날입니다. 초·중·고등학교를 거치며 ‘동무 아닌 맞수’하고만 더 만나는 셈이요, 맞수끼리만 만나니 따돌림이든 괴롭힘이든 자꾸 불거집니다. 동무 아닌 맞수끼리만 마주하다 보니, 학교를 다 마치고 회사원이 되건 공장 일꾼이 되건 공무원이 되건 ‘이웃’을 사귀지 못해요. ‘민원인·접대인·판촉 대상’만 만나요. 그나마 ‘손님’조차 아닌 ‘고객’만 만납니다.

도시에서는 아이들한테 동무가 없어요. 도시에서는 어른들한테 이웃이 없어요. 너무도 그악스럽지만, 도시에서는 아이들한테 동무를 보여주지 않는걸요. 더없이 쓸쓸하지만, 도시에서는 어른들한테 이웃을 가르치지 않는걸요.

왜 이웃집 우체통에 광고종이를 잔뜩 쑤셔넣어야 할까요. 왜 내 동무 살림살이를 하나도 헤아리지 못할까요. 왜 내 이웃이랑 사이좋게 어깨동무하지 못할까요. 왜 내 동무랑 즐거이 놀이하며 얼크러지는 길을 못 걸을까요.

대학입시가 얼마나 잘났습니까. 회사원 연봉이 얼마나 대수롭습니까. 대학교 졸업장을 거머쥐지 않으면 ‘내가 죽으니’까 안 되겠습니까. 내가 안 죽고 동무들이 죽으면 괜찮습니까. 더 높은 회사원 연봉을 붙잡지 않으면 ‘내가 죽으니’까 싫습니까. 내가 안 죽고 이웃들이 죽으면 기쁩니까.

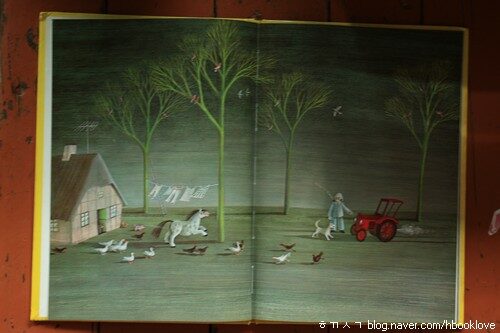

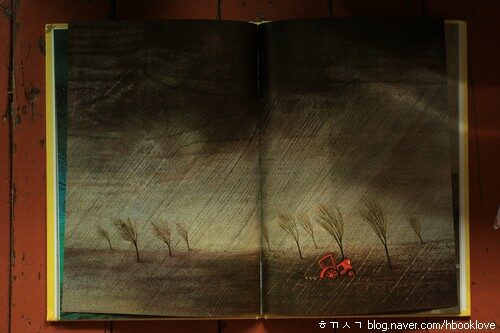

.. 진흙덩이가 날리고, 모터가 울부짖었습니다. 하지만 막스는 여전히 빠져나올 수가 없었습니다. 막스는 후진 기어로 바꾸었어요. 막스는 슬프게 울면서 덜커덩 덜커덩 이리저리 몸을 뒤흔들었지만, 바퀴도 더 이상 돌지 않았어요 .. (15쪽)

비네테 슈뢰더 님이 빚은 그림책 《플로리안과 트랙터 막스》(시공사,1996)를 읽으며 곰곰이 생각합니다. 늙은 말 ‘플로리안’은 시골로 찾아온 트랙터 ‘막스’를 반가우며 살가운 벗님으로 삼으려고 합니다. 그러나, 트랙터 막스는 늙은 말 플로리안이 성가십니다. ‘늙어서 밭일 하나 못하는 주제’에 괜히 엉겨붙으려 한다며 싫어합니다. 트랙터 막스는 까만 연기 붕붕 뿜으면서 밭일 척척 해냅니다. 늙은 말 옆에서 잘난 척하면서 괴롭히기까지 합니다.

슬프며 안타까운 모습이지만 어쩔 수 없는지 모릅니다. 트랙터 막스를 만든 공장사람은 트랙터가 ‘일만 더 잘 해내도록 만들’ 뿐, ‘동무와 이웃하고 사이좋게 지내는 사랑스러운 마을살이를 누리도록 빚’지는 않거든요.

대통령이 되겠다는 분이나 국회의원이 되겠다는 분이나, 게다가 시장이나 군수가 되겠다는 분을 보셔요. 하나부터 열까지 ‘경제성장율’을 들먹여요. 사람들한테 일자리를 더 늘려 주겠다고 외쳐요. 그저 돈, 돈, 돈, 또 돈입니다. 서로 따사로운 이웃이 되도록 힘쓰려 하지 않아요. 당신들부터 반가운 동무 되어 어깨동무할 마음이 안 보여요.

대학등록금을 반토막으로 자른대서 무엇이 달라질까 궁금해요. 대학졸업장 때문에 대학입시지옥이 터무니없이 또아리를 틀었는데, 대학등록금 ‘반토막 내기’ 아닌 대학졸업장 ‘없애기’를 해야지요. 대학졸업장 따지는 회사나 관공서는 모두 문을 닫게 해야지요. 회사원과 공무원 달삯을 줄여야지요. 회사원과 공무원 숫자를 줄여야지요. 장관 숫자도 줄이고, 청와대 크기도 줄여야지요. 외교관 숫자를 줄이고 군인 숫자와 경찰 숫자를 줄여야지요. 법관 숫자와 검사와 판사 숫자를 줄여야지요.

그러면 우리 사회가 어떻게 되겠느냐구요? 저는 하나도 걱정하지 않아요. 다 줄이고 줄여 ‘시골로 보내’면 돼요. 시골에서 ‘자급자족’하며 살도록 하면 돼요. 스스로 흙을 일구어 스스로 가장 맛나며 좋은 밥을 먹는 한편, 가장 맑은 바람을 들이켜고 가장 시원한 물을 마시도록 하면 돼요.

왜 유기농 곡식을 비싼값에 사다 먹나요. 손수 지어서 먹으면 가장 싼걸요. 아니, 손수 지어서 먹으면 돈이 안 드는걸요. 게다가, 손수 지어 먹고 남는 곡식을 알맞춤한 값으로 팔면 돼요. 공무원과 회사원과 군인과 외교관과 경찰과 판·검사와 이런저런 사람들 300만쯤 도시에서 내보내 시골로 옮겨 살도록 하고, 오직 흙을 일구며 살도록 하면, 이들 300만은 이녁과 이녁 식구를 따사로이 돌볼 수 있는 한편, 300만 흙일꾼이 기른 유기농 곡식은 그야말로 ‘그리 안 비싸고 퍽 눅다 싶은 값’으로 남녘땅 골골샅샅 어디에서든 마음껏 누릴 수 있어요.

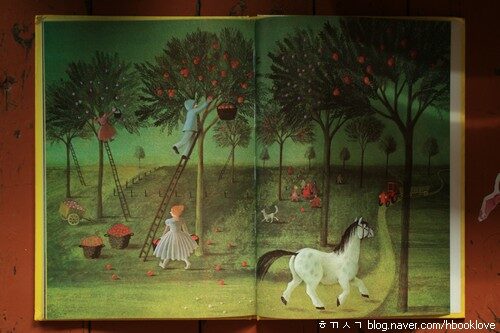

.. 여름은 더웠습니다. 곡식이 쑥쑥 잘 자랐어요. 이웃 사람들이 와서 추수를 도와주었습니다. 곡식을 베면, 타작하기 좋게 트랙터 막스가 곡식을 창고로 실어 왔습니다. 플로리안은 가끔 막스를 타고 같이 와서 구경하기도 했어요 .. (27쪽)

남들더러 시골에서 살라고만 말할 수 없기에, 나부터 시골에서 살아갑니다. 도시를 벗어나 시골에서 살아가니 더없이 조용하며 한갓집니다. 바람소리를 듣습니다. 햇살내음을 먹습니다. 시냇물에 발을 담그고, 멧새랑 노닐며, 들풀·들꽃하고 벗삼습니다. 내 마음은 나무 한 그루가 읽어 줍니다. 내 이야기는 구름 한 자락이 들어 줍니다. 내 사랑은 반짝이는 뭇별이 받아 줍니다.

내 고운 벗님들한테 마음으로 글월 한 줄 띄웁니다. ‘이제 돈은 그만 벌어도 되지 않니? 이제부터 사랑을 심고 사랑을 거두며 사랑을 나누는 삶을 누릴 만하지 않니? 우리 다 함께 시골서 살자.’ 4345.12.16.해.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2012)