-

-

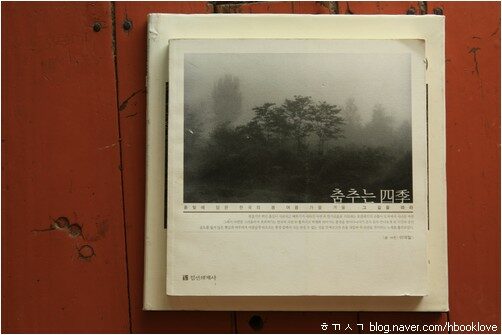

춤추는 사계 - 흙빛에 담은 한국의 봄여름 가을 겨울 그 길을 따라

이대일 글.사진 / 정신세계사 / 2005년 12월

평점 :

절판

아름답게 찍을 수 있는 사진

[찾아 읽는 사진책 103] 이대일, 《춤추는 四界》(정신세계사,2005)

사진을 찍는 사람은 누구나 스스로 살아가는 곳에서 사진을 찍습니다. 스스로 좋아하면서 살아가는 곳에서 사진을 찍습니다. 누구라도 스스로 살아가지 않는 곳에서는 사진을 못 찍고, 누구라도 스스로 좋아하며 살아갈 만한 곳이 아니라면 즐겁게 사진을 못 찍습니다.

고향이 서울이기에 꼭 서울에서 사진을 찍지는 않습니다. 서울에서 나고 자랐다지만, 스스로 마음으로 바라는 삶터가 있을 때에는, 서울에서는 사진을 안 찍으나 마음으로 바라는 어느 삶터로 나들이나 마실을 할 때에 비로소 사진을 찍습니다.

그래서 이러한 사진을 바라보는 아무개는 ‘여행사진’이라 이름을 붙이기도 하는데, 막상 이러한 사진을 찍은 누군가한테는 ‘여행사진’이 아니에요. ‘그냥 사진’이요, ‘그저 스스로 좋아하는 곳에서 지내며 저절로 찍은 사진’입니다. 곰곰이 생각한다면, 스스로 사진기를 손에 들 만한 곳이야말로 스스로 마음을 활짝 열며 살아가고 싶은 곳이요, 스스로 사진기를 손에 들 만하지 못한 곳이야말로 스스로 마음이 닫히면서 고단한 곳이에요.

한국땅 적잖은 사람들이 ‘스스로 나고 자란 동네’에서 사진을 못 찍거나 안 찍는 까닭을 찾자면 그리 어렵지 않아요. ‘스스로 나고 자란 동네’를 좋아하지 않는다면 이곳에서 사진을 찍을 수 없거든요. 둘레가 아름다운 숲과 바다라 하더라도, 숲과 바다를 스스로 좋아하지 않으면 사진으로 담지 않아요. 숲과 바다를 뒤로 하고서 사진 찍는 일도 없어요. 둘레가 높직높직한 빌딩뿐이라 하더라도, 이 같은 도시를 좋아하는 사람은 빌딩들을 뒤로 하고서 사진을 찍어요. 서울에서든 부산에서든, 일본 도쿄에서든 프랑스 파리에서든, 스스로 마음에 드는 데에서 찍는 사진입니다.

집에서 아이들을 사진으로 담을 때에 으레 ‘아이 얼굴’만 담고, ‘아이가 지내는 집안 살림살이’가 드러나도록 사진을 담지 못할 적을 헤아려 봅니다. 스스로 느끼지 못할 뿐인데, 내 보금자리를 나 스스로 좋아할 적에는 아주 스스럼없이 ‘아이 얼굴’뿐 아니라 ‘아이 온몸’이랑 ‘아이가 지내는 집안 곳곳’이 잘 드러나도록 사진을 찍기 마련입니다. 아이하고 집 앞에서 사진을 찍어요. 아이하고 마당에서 사진을 찍어요. 집을 좀 멀리서 바라보는 들판에서 사진을 찍어요.

사진이란 스스로 아름답다고 느끼는 모습을 찍으며 이루어집니다. 글이란 스스로 아름답다고 느끼는 삶을 연필로 적바림하며 태어납니다. 그림이란 스스로 아름답다고 느끼는 이야기를 붓으로 놀리며 빛납니다. 스스로 아름답다고 느끼면서 스스로 좋아하고, 스스로 좋아하면서 시나브로 살아내기에, 바야흐로 사진으로든 글로든 그림으로든 담아야겠다고 생각합니다.

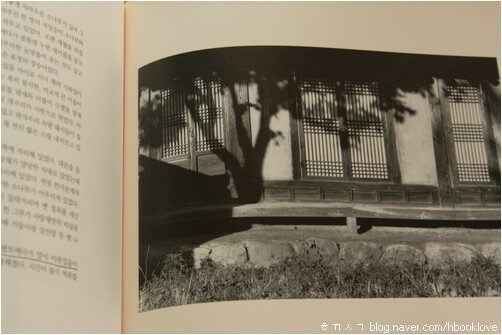

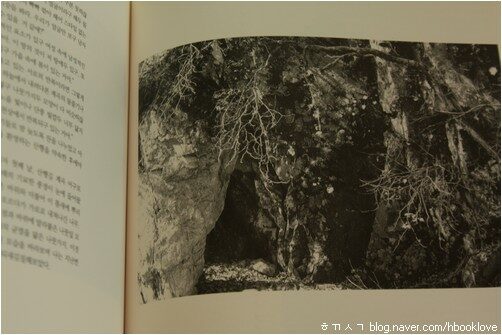

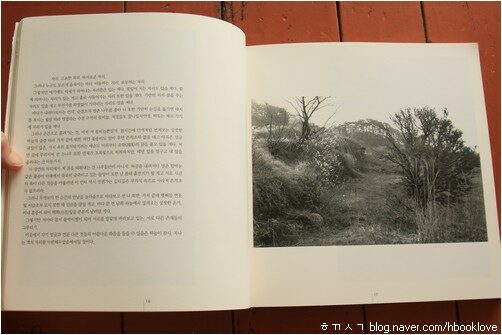

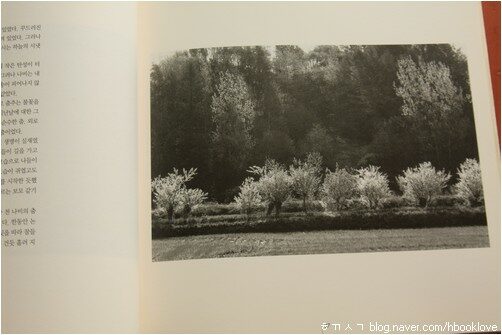

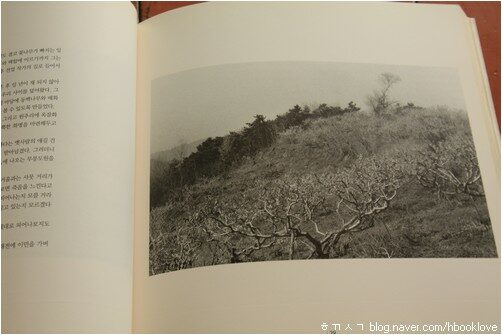

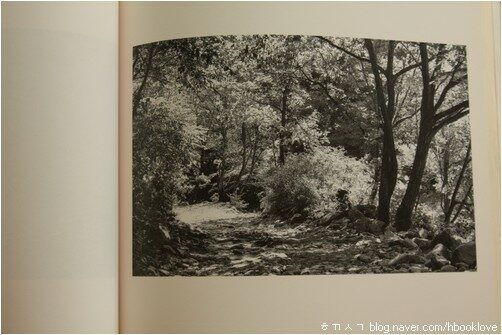

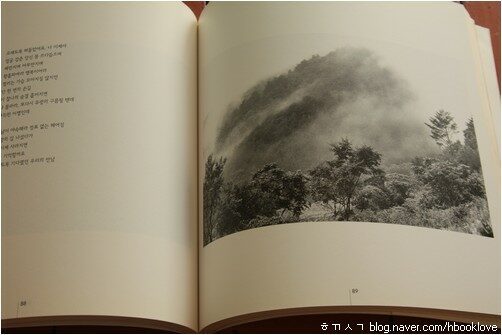

이대일 님 사진책 《춤추는 四界》(정신세계사,2005)를 읽습니다. 이대일 님은 한국땅 곳곳을 찾아다니면서 “춤추는 네 철” 이야기를 사진과 글로 보여주려 합니다. “이제 세상으로 나선 지 얼마 지나지 않은 여린 싹들의 노래와 춤 앞에서 나는 조금 전 나비의 춤을 떠올렸다(26쪽).” 하고 읊으며 사진을 찍습니다. “눈이 알록달록해지는 듯한 단풍잎들은 하오의 햇살 아래 물비늘처럼 반짝였다(92쪽).” 하고 노래하며 사진을 찍습니다. “대문을 나서니 곧바로 아스팔트에다가 양식 이층집들이 사방에서 어수선했다. 어리벙벙해졌다. 시간이 잠시 역류를 했음이 분명했다(124쪽).” 하고 외치며 사진기를 손에 쥡니다. “시시각각 모습을 바꿔 가며 골짜기를 타고 오르는 저 가벼운 구름은 무슨 의미일까(166쪽)?” 하고 꿈꾸며 사진기를 어깨에 겁니다.

어쩌면 너무 마땅한 셈인지 모르나, 이대일 님은 ‘아스팔트와 서양식 빌라’로 이루어진 당신 살림집 둘레에서는 사진을 안 찍습니다. 이대일 님이 밥을 먹고 잠을 자며 살붙이들과 뒤섞이는 보금자리에서는 사진을 안 찍습니다. 아니, 사진을 더러 찍을는지 모르나 바깥으로는 안 보여줄는지 모릅니다. 이대일 님 삶터에서는 으레 ‘어리벙벙해졌다’ 하고 느끼니, 사진기를 손에 쥘 수 없습니다. 사진기를 쥔 손이 흔들릴 테고, 사진기에 박은 눈이 빙글빙글 도는데, 사진을 찍지 못합니다.

그런데 이대일 님만 이와 같지 않아요. 한국에서 ‘아름다운 숲과 들과 바다와 내와 메’를 사진으로 담는 분들 거의 모두 이와 같아요. 막상 사진쟁이 스스로 도시 한복판에서 아스팔트와 자동차와 아파트와 빌딩 사이에 갇히듯 살아가면서, 사진을 찍으려고 도시 한복판에서 멀리멀리 벗어납니다. 먼먼 그림자로도 도시 끄트머리조차 안 보일 만한 데에서 사진을 찍으려 해요. 사진책 《춤추는 四界》를 살피면 어느 사진 귀퉁이에도 ‘도시 자취’가 드러나지 않습니다. 온통 시골 삶자락입니다. 온통 시골 숲이요 시골 들판입니다.

춤추는 봄이요 여름이며 가을이고 겨울이에요. 시골에서는 언제나 봄부터 겨울까지 춤추는 나날이에요. 시골에서 조그맣게 보금자리 이루어 살아가면, 애써 멀리 마실을 다니지 않아도 날마다 새롭고 새삼스러우며 싱그럽다 싶은 모습을 신나게 사진으로든 글로든 그림으로든 빚을 수 있어요. 날마다 같은 나무 한 그루 풀 한 포기를 사진으로 찍어도 날마다 다른 이야기를 얻을 수 있어요.

꼭 지리산이어야 하지 않아요. 반드시 백두산이어야 하지 않아요. 으레 울릉섬이나 제주섬까지 가야 하지 않아요. 구례가 더 좋거나 경주가 더 좋거나 영월이 더 좋거나 보령이 더 좋거나 하지 않아요. 어느 시골이라 하더라도 스스로 가장 아름답다고 느끼는 데에서 스스로 가장 아름답다고 여길 살림을 일구면 돼요. 사진은 스스로 살아가는 결에 따라 찍기 마련이니, 스스로 아름답게 살아가는 사람이라면 사진기 단추에 손가락 살포시 얹으면 스스로 아름답다고 느낄 사진을 일구어요. 스스로 사랑스럽게 살아가는 사람이라면 사진기 단추에 손가락 살짝 얹으면서 스스로 사랑스럽네 하고 느낄 사진을 낳아요.

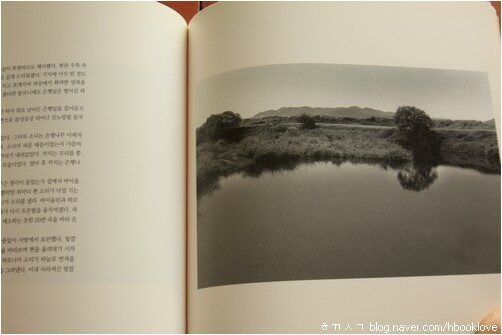

이리하여 사진책 《춤추는 四界》는 이대일 님이 꿈꾸는 시골 이야기가 담깁니다. 스스로 살아내지 않거나 살아내지 못하면서 그예 꿈꾸듯 마음속에 담은 이야기를 담습니다. 먼발치에서 바라보는 숲, 멀찍이 떨어진 채 지켜보는 냇물, 멀디먼 데에서 스쳐 지나가며 들여다본 들판 이야기를 《춤추는 四界》로 갈무리합니다. (4345.6.27.물.ㅎㄲㅅㄱ)

― 춤추는 四界 (이대일 글·사진,정신세계사 펴냄,2005.12.1./28000원)