-

-

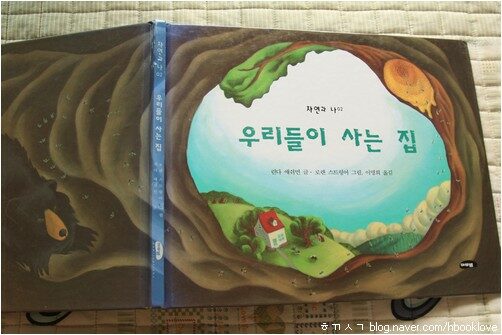

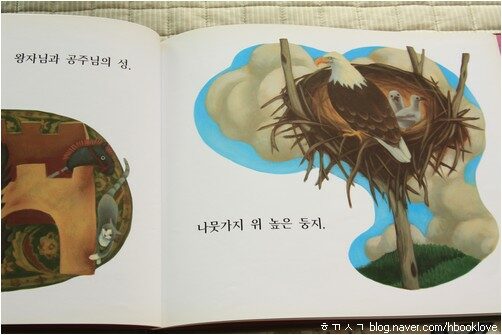

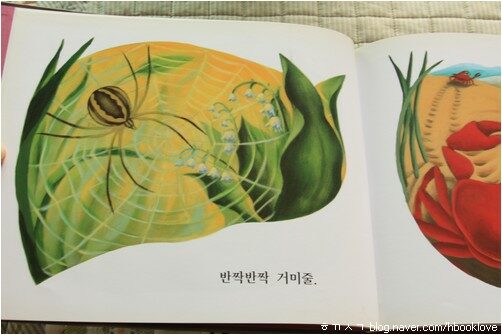

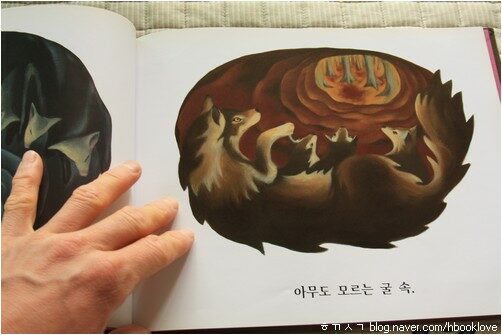

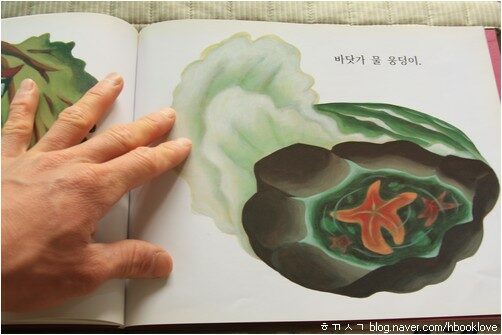

우리들이 사는 집 ㅣ 자연과 나 34

로렌 스트링어 그림, 린다 애쉬먼 글 / 마루벌 / 2003년 1월

평점 :

절판

내 살림집이 사랑스러운 줄 안다면

[다 함께 즐기는 그림책 160] 로렌 스트링어·린다 애쉬먼, 《우리들이 사는 집》(마루벌,2002)

어떤 사람은 햇볕 한 줌 쬘 수 없는 곳에서 여러 식구 옹크리며 살아갑니다. 어떤 사람은 드넓은 마당과 뜰을 거느리는 곳에서 여러 심부름꾼을 두며 살아갑니다. 어떤 사람은 층층이 이룬 시멘트집을 비싼 값 치러 빌리거나 장만해서 살아갑니다. 어떤 사람은 방 한 칸이 살림집이 되어 살아갑니다. 어떤 사람은 길바닥을 이불 삼아 한뎃잠 자며 살아갑니다. 어떤 사람은 동무나 이웃이나 피붙이 집에 얹혀서 살아갑니다.

한 나라 사람들 살림집이라 하더라도 모두 다릅니다. 시골과 도시로만 가를 수 없는 살림집입니다. 도시에서도 아파트와 골목집으로 나눌 수 없는 살림집입니다. 아파트라 하더라도 값싼 아파트와 비싼 아파트로만 금그을 수 없는 살림집입니다.

그러나 사람들은 이웃집을 들여다보지 못합니다. 어쩌면, 내 집부터 어떠한 모양새요 빛깔이며 결인가조차 못 들여다보는지 모릅니다. 내 살림이 어떠한가부터 못 느끼는 나머지, 동무나 이웃 살림은 하나도 헤아리지 못할 뿐 아니라, 마음을 안 기울이는지 모릅니다. 곁에서 살아가는 이웃이나 동무 살림을 헤아리지 못하는 만큼, 사람 아닌 뭇목숨이 어디에서 어떤 보금자리를 이루어 하루하루 누리는가는 아예 생각조차 안 한다고 해야 할 테지요.

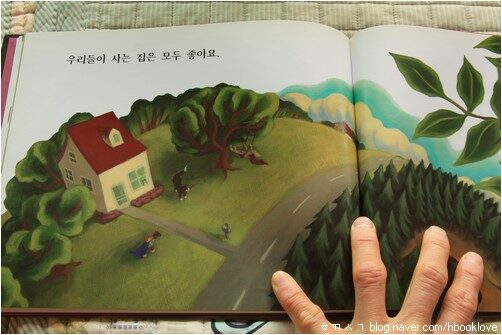

.. 우리들이 사는 집은 모두 좋아요. 놀고, 쉬고, 서로 돕고, 서로 아껴 주고 .. (26∼31쪽)

봄에 비바람이 모질게 찾아든 적 있었나 하고 가만히 떠올립니다. 그리 멀지 않던 옛날에는 봄부터 비바람이 모질게 불던 일이 없었다고 떠올립니다. 그러나 언제부터인가 봄부터 모진 비바람이 찾아들어 태풍 못지않았다고 떠올립니다. 도시에서도 시골에서도 봄바람이 봄바람 같지 않은 날이 잦습니다. 봄비가 봄비 같지 않은 날이 이어져요.

무엇을 날려야 하기에 바람이 이토록 불까요. 무엇을 씻어야 하기에 비가 이렇게 퍼부을까요. 우리들 살림집은 모진 비바람을 어떻게 맞아들이나요. 우리들 마을은 얼마나 깨끗하고 얼마나 사랑스러우며 얼마나 좋은 터전인가요.

널따란 찻길과 고속도로는 우리 보금자리에 얼마나 쓸모있을까 궁금합니다. 높다란 건물과 끝없는 가게와 수많은 공장은 우리 삶터를 얼마나 알뜰히 돌볼까 궁금합니다. 발전소를 왜 자꾸자꾸 지어야 할까요. 아파트는 언제까지 새로 더 지어야 할까요. 앞으로 석유는 얼마 못 쓴다고 하면서 비행기 타고 나라밖 마실 다니는 일은 왜 더 늘어나기만 하고, 나라밖에서 한국으로 여행하러 오는 사람을 늘리는 데에 용을 써야 하나요. 발전소 매연과 쓰레기물뿐 아니라, 자동차 배기가스가 지구별을 날마다 끔찍하게 더럽히는데, 왜 우리들은 이런 쓰레기와 먼지와 찌꺼기를 안 느끼며 살아갈까요. 내가 가게에서 사다 먹고 버리는 비닐봉지는 어디에서 어떻게 묻히거나 불타서 어디로 갈까요.

.. 나무 기둥의 구멍. 바닷가 물 웅덩이 .. (24∼25쪽)

사람은 벌한테서 꿀을 빼앗습니다. 벌은 스스로 일해서 꿀을 빚습니다. 벌은 스스로 먹을 만큼 꿀을 빚을 뿐 아니라, 꿀을 빚으며 쓰레기를 내놓지 않습니다. 꿀을 먹고 나서도 쓰레기를 남기지 않습니다. 사람은 벌한테서 꿀을 빼앗아 플라스틱병에 담고 유리병에 담습니다. 종이로 상자를 만들고 짐차에 실어 나릅니다. 가게에 늘어놓고 전깃불을 밝힙니다. 플라스틱병에 담든 유리병에 담든, 꿀을 다 먹고 나면 병을 쓰레기로 버립니다. 쓰레기로 버려진 꿀병이 알뜰히 다시 쓰이는 일이란 아주 드뭅니다.

사람은 바다에서 물고기를 잡아서 먹습니다. 바다를 한갓지게 노닐던 목숨을 마구 사로잡아 빼앗습니다. 이곳 목숨이 저곳 목숨으로 옮기는 셈이기는 하나, 사람은 다른 목숨을 받아들여 제 목숨을 건사하는 줄 살피지 않습니다. 기름을 써서 배를 몰아 물고기를 잡고, 잡은 물고기는 기름을 써서 창고에 건사하며, 물고기를 실은 짐차가 가게로 실어 나르고, 가게에서는 냉장고에 두든 어디에 두든 다시 전기와 에너지를 써서 사람들한테 내다 팝니다. 그렇지만, 이동안 물고기는 쓰레기를 한 차례도 내놓지 않습니다. 바다에서도, 잡힌 고깃배에서도, 팔린 가게에서도, 물고기는 쓰레기 없이 제 목숨을 곱게 바칩니다.

하나하나 짚어 봅니다. 내 삶을 곰곰이 생각합니다. 나는 내 목숨을 이으려고 쓰레기를 얼마나 새로 만드는가 돌이킵니다. 내가 새로 만든 쓰레기 때문에 지구별은 얼마나 끙끙 앓는가 헤아립니다. 쓰레기 아닌 땀을 흘리고, 쓰레기 아닌 똥오줌으로 거름을 삭히며, 쓰레기 아닌 사랑 어린 이야기를 내 보금자리에 곱게 흩뿌리는 나날인가 하고 이모저모 톺아봅니다.

아이들 옷가지를 빨래하며 생각합니다. 아이와 뒷밭에서 쟁기로 돌을 고르며 생각합니다. 온 식구 나란히 두 다리로 걸어 마실을 다니며 생각합니다. 내가 먹는 대로 내 삶이고, 내가 말하는 대로 내 삶이며, 내가 생각하는 대로 내 삶입니다. 나는 내 삶을 얼마나 예쁘게 누리고 싶을까요. 나는 내 삶을 누리는 지구별을 얼마나 예쁘게 보살펴서 아이들한테 물려주고 싶을까요.

.. 바닷가 높은 절벽 위. 부엌 마룻바닥 아래 .. (18∼19쪽)

로렌 스트링어 님 그림과 린다 애쉬먼 글이 어우러진 그림책 《우리들이 사는 집》(마루벌,2002)을 읽습니다. 그림책 《우리들이 사는 집》에 나오는 ‘사는 집’ 가운데 사람이 사는 집은 딱 한 곳입니다. 딱 한 곳을 빼고는 모두 뭇목숨이 사는 집입니다. 새가 살고 벌레가 살며 짐승이 삽니다. 아마, 이 그림책에는 안 나오는 아주 작디작은 목숨붙이 살아가는 집도 있을 테지요. 사람이 눈으로 보지 못하는 몹시 작은 목숨붙이도 저마다 예쁘게 살림집 건사하겠지요.

퍼붓는 빗줄기를 가르며 저 먼 멧자락 날아가는 하얗고 큰 새를 보았습니다. 빗길을 걷다가 한참 새를 바라보았습니다. 빗줄기 맞으며 날아가는 새한테도 좋은 보금자리가 있겠지요. 좋은 보금자리를 생각하며 먹이를 물고 돌아가는 길이겠지요.

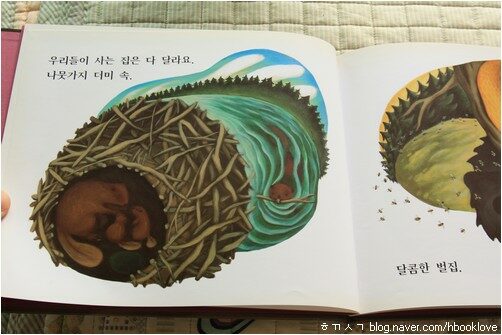

.. 우리들이 사는 집은 다 달라요. 나뭇가지 더미 속. 달콤한 벌집 .. (4∼5쪽)

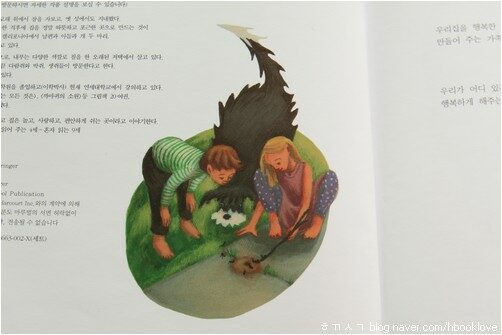

내 살림집이 사랑스러운 줄 안다면, 가난한 이웃이건 가멸찬 이웃이건 저마다 가장 고운 꿈을 빚으며 보금자리를 돌보는 줄 느끼리라 믿습니다. 그러니까, 강제철거라든지 막개발을 함부로 벌이지 못하리라 생각해요. 정부에서, 또 기업에서, 또 누구누구가 자꾸자꾸 강제철거라든지 막개발이라든지, 또 전쟁이라든지 무슨무슨 발전소나 공장이나 댐이나 고속도로 따위를 짓겠다며 강제수용을 한다며 다른 이 보금자리를 빼앗는 일이란, 이런 일을 하는 사람부터 이녁 살림집이 얼마나 사랑스러운가를 모르기 때문이지 싶어요.

나를 사랑하는 사람은 남을 때리지 않습니다. 나를 사랑하는 사람은 막말을 퍼붓지 않습니다. 나를 사랑하는 사람은 혼자 차지하며 남을 외롭게 하지 않습니다. 나를 사랑하는 사람은 온누리를 아낍니다.

우리들이 사는 집은 내 온 사랑 담는 가장 좋은 터입니다. 내가 살고 네가 살며 서로 아끼는 넋을 그러모아 마을이 이루어집니다. 좋은 넋으로 이루어진 마을이 모여 더 큰 마을이 되고, 때로는 나라가 되거나 별이 되겠지요. (4345.4.21.흙.ㅎㄲㅅㄱ)

― 우리들이 사는 집 (로렌 스트링어 그림,린다 애쉬먼 글,마루벌 펴냄,2002.9.30./9000원)