-

-

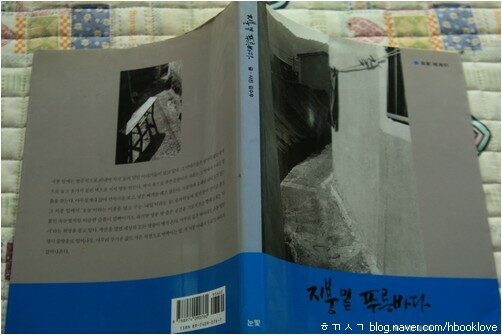

지붕밑 푸른바다 - 포토 에세이

김수우 지음 / 눈빛 / 2003년 5월

평점 :

품절

사진이 이루어지는 빛

[찾아 읽는 사진책 87] 김수우, 《지붕 밑 푸른바다》(눈빛,2003)

길을 걸을 때에, 누군가는 집으로 갑니다. 누군가는 일터로 갑니다. 누군가는 ‘걷는 여행’을 합니다. 누군가는 군대베낭을 짊어지고 먼길을 힘겹게 갑니다. 누군가는 마음길을 닦으려 합니다. 누군가는 평화와 꿈을 빌며 두 손을 모읍니다. 갓 걸음마를 뗀 아이가 다리힘을 기르도록 길을 걷는 어버이가 있습니다. 걷는 길은 다 다르며, 누군가한테는 ‘걷기’이지만 ‘회사 가기’나 ‘나들이’나 ‘훈련’이나 ‘수행’이 되기도 합니다.

사진기를 손에 쥐고 사진을 찍을 때에, 누군가는 그야말로 사진을 찍습니다. 누군가는 사진으로 이야기를 빚습니다. 누군가는 돈을 벌려고 다른 이가 맡긴 어떤 모습을 찍습니다. 누군가는 내 사랑하는 살붙이 한삶을 적바림하려고 합니다. 누군가는 두 눈에 예쁘게 보이는 모습을 오래 건사하려고 합니다. 누군가로서는 ‘사진’을 하거나 ‘사진’을 찍으나, 누군가로서는 홀가분하게 ‘놀이’일 수 있고, 하루하루 고단한 ‘일’일 수 있으며, 좋은 사람들과 얼크러지는 ‘사랑’일 수 있어요.

글 한 줄은 시가 됩니다. 글 한 줄이 모여 소설이 됩니다. 글 한 줄은 그저 글 한 줄이곤 합니다. 글 한 줄은 무언가 알려주는 말이 되고, 글 한 줄은 깊고 너른 마음을 담는 글월이 되기도 합니다.

목청껏 내지르는 소리는 이야기가 되기도 하지만, 말로 그칠 수 있는데, 혼잣말에 될 수 있어요. 결 고운 노래가 될 수 있고, 산뜻한 자장노래가 될 수 있어요. 또는 자지러지는 울음소리가 되기도 할 테지요. 들새는, 멧새는, 바닷새는 어떤 이야기를 나누는 소리를 서로 주고받을까요.

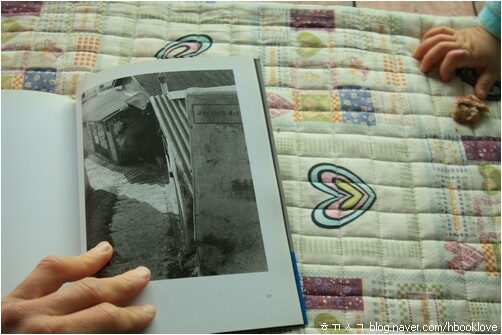

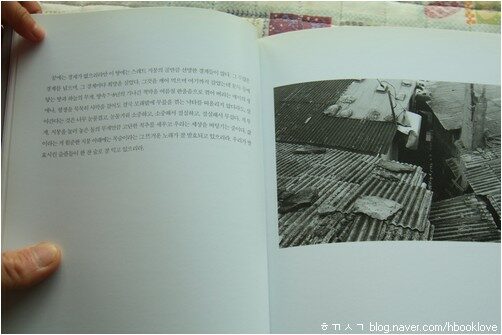

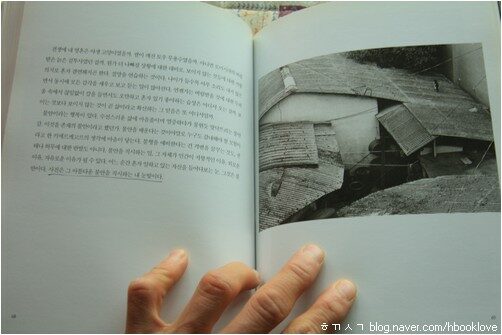

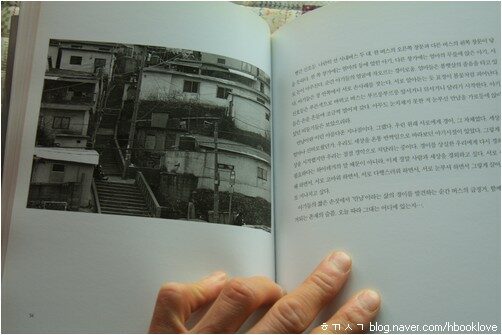

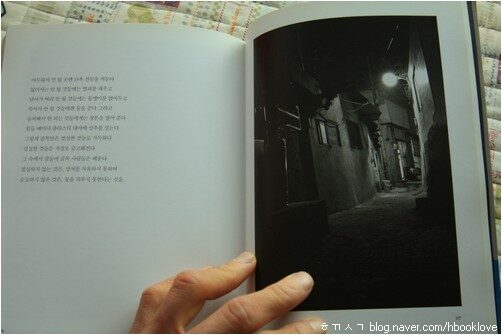

사진책 《지붕 밑 푸른바다》(눈빛,2003)를 읽습니다. 시를 쓰는 김수우 님이 사진을 찍고 글을 붙입니다. 김수우 님은 시를 즐겨 쓴다고 하는데, 사진 또한 즐겨 찍는구나 싶어요. 어쩌면, 사진을 즐겨 찍으면서 시를 즐겨 쓴다 할 만하고, 시와 사진을 나란히 즐기는 삶이라 할 만하달 수 있어요. 《지붕 밑 푸른바다》는 “지붕 밑에는 밥주걱으로 퍼내며 꾹꾹 눌러 담던 이야기들이 살고 있다(13쪽).”고 느끼는 날부터 차근차근 적바림합니다. 이를테면, “도화지 구겨지는 일이 가장 슬펐던 어린 시절이 있었다. 문방구에서 한 장씩 사들고 나오던 도화지를 구기려 자꾸 달겨들던 바람(30쪽).” 하고 지난날을 되새기면서 사진 한 장 찍고 글 한 자락 적바림합니다. “아파트 베란다에 널린 것보다 골목 빨래가 더 눈부셔 보이는 것은 왜일까(40쪽).” 하고 스스로 물으면서 사진 한 장 찍고 글 한 자락 끄적입니다.

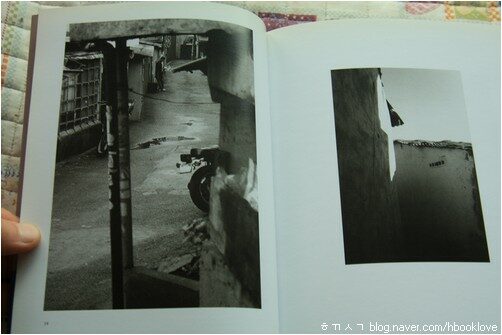

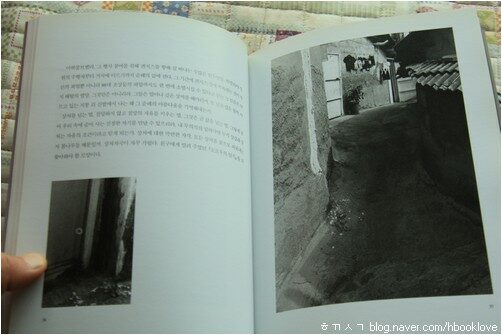

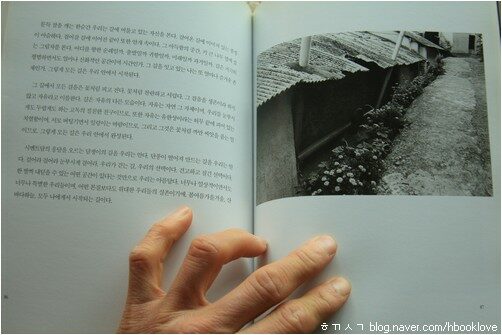

참말, 아파트 툇마루에 널린 빨래보다 골목집 담벼락에 줄을 드리워 해바라기하는 빨래가 한결 눈부셔 보이는 까닭이란 무엇일까요. 처마에 못을 박은 다음 줄 하나 전봇대 발판하고 엮어 마련한 빨래줄에 촘촘히 넌 빨래가 더 눈부셔 보이는 까닭은 따로 있을까요. 골목집 조그마한 꽃그릇에 올망졸망 피어나는 들꽃이랑 푸성귀 사이사이 빨래가 놓이는 빛깔이 더없이 눈부셔 보이는 까닭은 무엇인가요.

사진과 글로 예쁜 꽃을 피우려 하는 김수우 님은 부산내기입니다. 부산내기답게 부산 골목동네를 찬찬히 사진으로 살피고, 부산 골목동네에서 지낸 나날과 얽힌 이야기를 차근차근 풀어놓습니다.

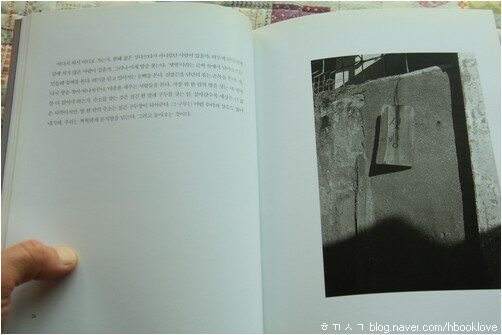

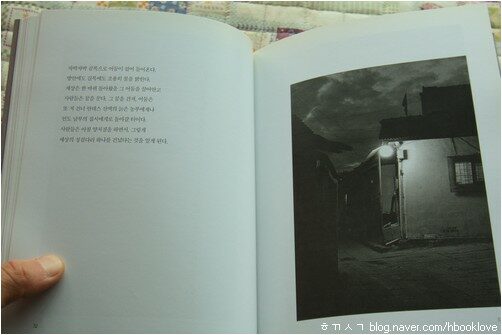

“사진은 그 아름다운 불안을 직시하는 내 눈빛이다(68쪽).” 하는 말처럼, 사진으로는 두려움과 걱정스러움과 조바심을 드러냅니다. 사진으로는 웃음과 기쁨과 두근거림을 나타냅니다. 사진으로 꿈과 사랑을 보여줍니다. 사진으로 아픔과 생채기를 그립니다.

사진은 내 눈빛입니다. 사진은 내 삶을 고스란히 담는 눈빛입니다. 사진은 내 삶을 가만히 바라보는 느낌입니다. 사진은 내 삶을 사랑하는 하루하루 살포시 갈무리하는 손길입니다.

“내 영혼은 아마 훨씬 더 오래 전부터 이 세상, 모순으로 가득하면서도 너무 눈부신 이 땅을 사랑해 왔음이 틀림없다. 주변에 놓인 사물들이 얼마나 오랫동안 나를 주시해 왔는가를 깨닫는 오후(83쪽).”라 하는데, 눈부신 이 땅을 사랑하지 않고서는 눈부신 이 땅을 이처럼 눈부시게 사진으로 담을 수 없어요. 눈부신 이 터를 사랑할 때에 비로소 눈부신 이 터를 눈부시게 글 한 자락으로 옮길 수 있어요. 눈부신 내 사랑을 눈부시게 깨달을 때에 눈부신 내 사랑을 눈부신 이야기 하나로 갈무리하면서 노래를 부르고 춤을 추겠지요.

나는 너를 바라봅니다. 너는 나를 마주봅니다. 나는 나무를 얼싸안습니다. 나무는 온몸 내맡겨 나한테 안깁니다. 나는 바람을 마시고 햇볕을 먹습니다. 바람은 내 몸으로 조용히 스며들고, 햇볕은 내 살갗을 거쳐 온몸으로 가만히 빨려듭니다.

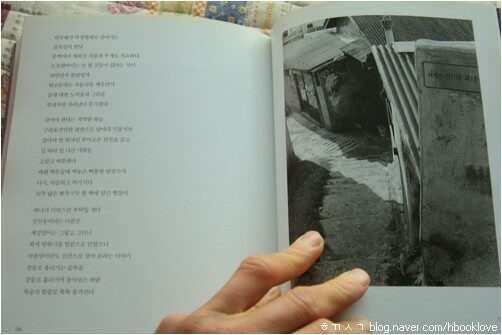

“골목이라는 돋보기 렌즈를 통해 아름다운 길 하나를 만난다(93쪽).”고 하지요. 바다라는 돋보기가 있어요. 시골이라는 돋보기가 있어요. 멧길이라는 돋보기가 있고, 밭둑이라는 돋보기가 있습니다. 돋보기는 전봇대가 되기도 하고 전깃줄이 되기도 합니다.

내 돋보기는 좋은 이웃과 어깨동무하는 징검돌이 됩니다. 내 돋보기는 좋은 동무와 두레와 품앗이를 나누는 징검돌이 됩니다. 내 돋보기는 좋은 살붙이와 꿈을 빚는 징검돌이 됩니다. 어느새 내 사진기는 이웃이랑 동무랑 살붙이랑 마음을 주고받는 징검돌 같은 돋보기가 됩니다. 어느내 새 연필은 둘레 모든 목숨하고 생각을 주고받는 징검돌처럼 새로 거듭납니다.

“이십여 년 만에 돌아온 고향이 낯설다 하니 친구는 다시 잘 찾아보라 말한다(119쪽),” 하고 이야기합니다. 내 동무는 좋은 넋을 살며시 들려줍니다. 내 이웃 또한 알게 모르게 좋은 얼을 가만히 들려줍니다. 내 살붙이도 날마다 좋은 숨을 날마다 조용히 불어넣어요.

사진은 내 삶에서 태어납니다. 사진은 내 작은 삶에서 태어납니다. 사진은 내 작으며 어여쁜 삶에서 태어납니다. 사진은 날마다 누리는 내 작으며 어여쁜 삶에서 태어납니다. 사진은 내가 즐거이 발을 디디며 어깨동무하는 작으며 어여쁜 마을 삶에서 태어납니다.

내가 찍는 사진은 내 얼굴이에요. 내가 쓰는 글은 내 모습이에요. 내가 찍는 사진은 내 삶이에요. 내가 쓰는 글은 내 이야기예요. 사진책 《지붕 밑 푸른바다》에 담긴 사진과 글은, 김수우 님 얼굴이자 모습이고 삶이면서 이야기입니다. (4345)

3.30.쇠.ㅎㄲㅅㄱ)

― 지붕 밑 푸른바다 (김수우 사진·글,눈빛 펴냄,2003.5.15./12000원)

덤.

옆에서 아이들 알짱대는... -_-;;