새 책꽂이 잔뜩 들이다

[‘사진책 도서관’ 함께살기] 도서관일기 2012.3.6.

월요일에 올 듯하던 새 책꽂이가 화요일에 오다. 커다란 짐차에 잔뜩 실린 책꽂이를 풀밭에 내린다. 새 책꽂이라서 골판종이로 앞뒤를 댔다. 아침에 비가 그친 풀밭은 촉촉하지만 괜찮으리라 여긴다. 짐차 일꾼은 책꽂이만 내리고 떠난다. 내가 혼자 한 시간 남짓 책꽂이를 나른다. 그나마 네 칸짜리 칼라박스이니까 혼자 나를 만하지, 커다란 책꽂이였으면 어깨와 등허리가 얼마나 결렸을까.

이럭저럭 갈무리를 마쳤다 싶은 자리에 책꽂이가 가득 쌓이니 다시 어수선하다. 이제부터 옆 교실 쌓아 두기만 하던 책을 하나하나 끌러 예쁘게 제자리를 찾아 주어야지. 이렇게 교실 두 칸 책들을 갈무리하고 나면, 바깥 길가에 푯말을 하나 세워 ‘임시 개관’을 할까 싶기도 하다. 임시 개관을 하고 나서, 다시 살림돈을 푼푼이 모아 새 책꽂이를 더 들이고, 이렇게 책꽂이를 마저 들이면서, 이곳 옛 학교를 우리 보금자리로 삼는 꿈을 꾼다.

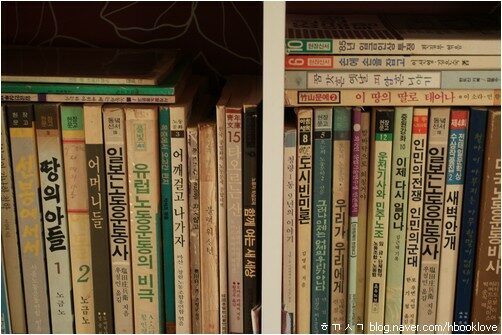

지난해 유월에 끈으로 묶인 채 언제 풀리는가 기다리던 책 가운데 노동책과 국어사전붙이를 드디어 끌른다. 다시는 끈에 묶이지 않게 하고 싶다. 이 고운 책들이 고운 사람들 고운 손길을 타며 곱게 빛날 수 있으면 좋겠다.