-

-

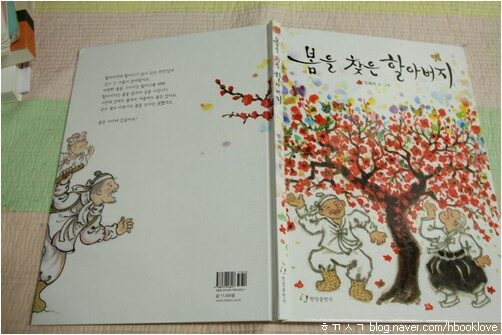

봄을 찾은 할아버지

한태희 글.그림 / 한림출판사 / 2011년 3월

평점 :

긴긴 겨울이 가고 긴긴 봄이 오겠지요

[다 함께 즐기는 그림책 136] 한태희, 《봄을 찾은 할아버지》(한림출판사,2011)

겨울은 막바지로 흐릅니다. 봄을 기다리는 사람한테는 한 해 가운데 2월이 겨울 막바지입니다. 봄과 여름과 가을을 지내고 겨울을 기다리던 사람은 이제 겨울을 얼마쯤 누리고서는 아쉽게 떠나 보냅니다.

겨울이 겨울인 까닭은 추위로 온누리를 꽁꽁 얼리기 때문입니다. 겨울은 추운 철이요, 춥지 않고서야 겨울이라 할 수 없습니다. 춥지 않은 겨울이 되면 뒤틀린 철이며 날씨인 탓에, 온누리 또한 뒤틀리고 말아요.

봄은 따스해야 봄입니다. 여름은 더워야 여름입니다. 가을은 시원해야 가을입니다. 철마다 다른 빛이요 다른 삶이며 다른 꿈입니다. 모든 씨앗은 겨우내 고이 쉬거나 잠들면서 봄을 기다립니다. 모든 씨앗은 봄을 맞이해 씩씩하게 뿌리를 내리고 줄기를 올립니다. 모든 씨앗은 여름에 흐드러진 잎사귀를 뽐내어 꽃을 피우고는, 가을날 열매와 새로운 씨앗을 맺어요.

.. 할아버지와 할머니는 짚신을 삼거나 바느질을 하면서 춥고 긴 겨울을 보냈습니다. 먹을 것은 넉넉해서 걱정이 없었지만 늘 집 안에만 있으려니 참으로 지루했어요 .. (7쪽)

내 마음도 철과 같이 흘러, 어느 때에는 봄이요 어느 때에는 겨울입니다. 내 마음이 포근하게 넓은 날이 있으나, 내 마음이 꽁꽁 얼어붙어 차디찬 날이 있습니다. 흐르는 날처럼 움직이는 사람이로구나 하고 느낄 만하지만, 내 마음이 서늘하거나 차갑거나 시릴 때에는 몹시 답답합니다. 나는 왜 서늘한 마음 차가운 마음 시린 마음으로 살아야 하나요. 언제나 봄으로 살아갈 수 없을 터이나, 한겨울에도 꿋꿋하게 꽃을 피우고 잎을 틔우는 겨울꽃 겨울풀처럼, 나는 한결같이 포근하면서 따사로운 넋으로 살아갈 때에 한껏 사랑을 나눌 수 있지 않느냐고 생각합니다.

추위가 모두 걷히고 나면 땅뙈기에 삽이 잘 들어가겠지요. 포근한 날씨가 온 땅을 따사로이 감싸면, 논도 밭도 삽이나 괭이로 쪼면서 갈아엎을 수 있겠지요.

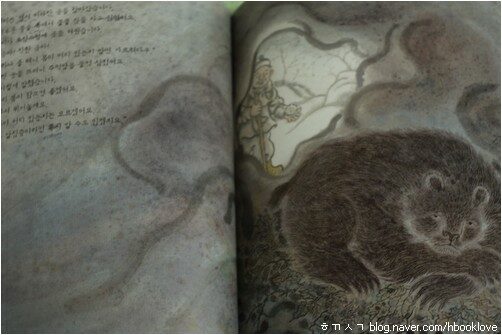

한겨울에는 삽질을 하기 힘듭니다. 얼어붙은 땅뙈기는 삽날을 받아들이지 않습니다. 아마, 얼어붙은 겉흙 밑에는 포근한 속흙이 흙벌레들을 고이 감쌀는지 몰라요. 겨울잠을 포근히 자라며 따사로이 보듬을는지 몰라요.

흙벌레도 풀벌레도 모두 고요한 겨울입니다. 늦가을과 이른겨울까지 노래하던 흙벌레와 풀벌레는 한겨울로 접어들며 모두 소리를 죽입니다. 새봄이 찾아오고 한참 있어야 비로소 기지개를 켭니다. 무당벌레도 겨울을 나고 사마귀알도 겨울을 견딥니다. 누렇게 말라죽은 풀이 가득한 들판은 머잖아 푸른 빛깔 새 옷을 입습니다. 말라죽은 풀은 새로 돋아날 풀이 씩씩하게 자라날 좋은 밥이 됩니다. 한 삶이 흘러 다른 한 삶이 찾아옵니다.

.. “꿩아, 꿩아! 예쁜 꿩아! 주먹밥 하나 줄 테니 봄이 어디 있는지 알면 가르쳐다구!” 할아버지가 주신 주먹밥을 맛있게 먹고, 꿩이 말했습니다. “나도 봄이 어디 있는지는 몰라요.” .. (20쪽)

한태희 님이 빚은 그림책 《봄을 찾은 할아버지》(한림출판사,2011)를 읽으며 곰곰이 생각에 젖습니다. 겨울이 얼마나 길다고 봄을 찾으러 길을 떠날까? 할아버지가 이제껏 한두 해 살아오지 않았을 텐데, 할머니가 말리는 손길을 뿌리치며 애써 봄맞이 길을 떠나야 하는 까닭이 있을까?

흙을 일구며 살아가는 사람들은 겨우내 쉽니다. 흙도 쉬고 푸나무도 쉬며 사람도 쉽니다. 가을까지 바지런히 일하며 겨우내 쉴 밥과 옷과 집을 갈무리합니다. 쉬는 동안 짚신도 삼으나 바구니도 짜고 새로운 봄부터 쓸 온갖 연장을 마련합니다. 힘껏 움직인 몸이 새롭게 움직이도록 차근차근 다스리고 돌봅니다.

그런데, 멧골짜기 흙일꾼 살림집에 할머니랑 할아버지 둘만 있습니다. 당신 아이들이 없고, 당신 아이들이 낳았을 아이들이 없습니다. 오직 둘만 남습니다.

모두들 어디로 갔을까요. 아이가 없는 두 늙은 흙일꾼일까요. 아이가 있으나 아이들은 멀리멀리 다른 데로 시집장가를 가서 기나긴 겨우내 한 차례조차 안 찾아올까요. 아이들을 그리던 나머지 봄이라도 부르고 싶어 애먼 길을 나서야 했을까요. 늙은 두 사람만 호젓하게 남는 멧골집이란 오늘날 이야기 아닌 멀디먼 옛날 옛적 이야기일까요.

.. 쏟아져 내리는 눈 때문에 할아버지는 지쳐 쓰러지고 말았습니다. “따뜻한 봄을 집으로 가져갈 수만 있으면 참 좋을 텐데…….” .. (23쪽)

봄은 억지로 맞아들이지 못합니다. 봄뿐 아니라 여름도 억지스레 찾아들이지 못합니다. 봄도 여름도 가을도 악지스레 잡아당기지 못합니다. 겨울이라 해서 악지로 몰아내지 못합니다. 날과 달과 철이 얼크러지며 흐르는 하루예요. 고마운 추위가 있어 고마운 더위가 있고, 고마운 바람이 있어 고마운 햇살이 있습니다. 기나긴 봄이랑 여름이랑 가을을 누린 사람들은 기나긴 겨울날 오순도순 모여 앉아 기나긴 이야기로 꽃을 피우고 열매를 맺습니다. 손바닥과 발가락과 볼과 가슴에 찬찬히 새긴 이야기꾸러미를 저마다 살포시 풀어놓습니다.

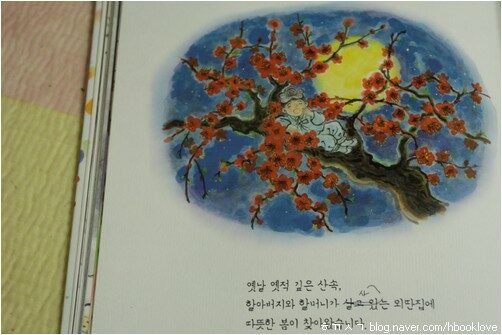

새로운 봄은 새로운 바람과 함께 새롭게 찾아옵니다. 새로운 꽃은 새로운 햇살과 나란히 새로운 빛을 뽐내며 찾아옵니다. 할아버지, 할머니하고 멧골집에서 하얀 눈나라 마음껏 누리면서 고구마를 불에 익혀 자셔요. 고구마가 동이 날 무렵 바야흐로 무지개빛으로 예쁘게 차려입은 봄이 인사하러 올 테니까요.

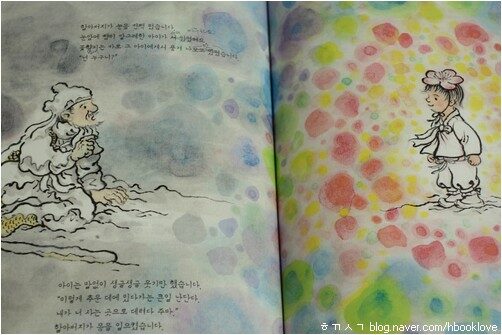

따스한 햇볕 아래 매화꽃이 한 줄기 탐스럽게 피어 있었습니다

→ 따스한 햇볕을 쬐며 매화꽃이 한 줄기 활짝 피었습니다

향기로운 꽃내음에 취해 어지러울 때

→ 향긋한 꽃내음에 홀려 어지러울 때

아이가 다가와 할아버지의 손을 잡았습니다

→ 아이가 다가와 할아버지 손을 잡았습니다

꽃향기가 점점 가까이 다가오고 있었습니다

→ 꽃내음이 차츰 가까이 다가옵니다

그제야 슬며시 후회가 되었어요

→ 그제야 슬며시 뉘우쳤어요

그림책 《봄을 찾은 할아버지》를 아이와 함께 읽다가 곳곳에 금을 죽죽 긋고는 새말을 적어 넣습니다. 나중에 아이가 혼자 이 그림책을 읽는다 하면, 새봄과 같은 말을 살피며 마음속 깊이 고운 말꽃을 피울 수 있기를 바라면서 새말을 적바림합니다.

매화꽃이든 개나리꽃이든 “햇볕 아래”에 있지 않습니다. 어디가 아래이고 어디가 위일까요. 꽃이든 나무이든 풀이든 “햇볕을 쬐”거나 “햇볕을 받”습니다. 꽃은 ‘활짝’ 핍니다. 한자말 ‘향기(香氣)’는 “좋은 냄새”를 뜻합니다. “향기로운 꽃내음”은 알맞지 않아요. “짙은 꽃내음”이라 하거나 “향긋한 꽃내음”이라 해야 알맞습니다. 그림책 맨끝에서는 ‘꽃내음’이라 적지만, 그림책 곳곳에서는 ‘꽃향기’로 적는데, 이 대목은 알뜰히 추슬러야겠습니다. 우리 말은 ‘점점(漸漸)’이 아닌 ‘조금씩-차츰-천천히-찬찬히’입니다. 아이들 읽을 그림책이라 한다면 ‘후회(後悔)’보다는 “뉘우치다”라는 낱말을 넣을 때에 알맞으리라 생각해요. 멧골짝 할머니와 할아버지가 어떠한 말을 나누며 살았을까 하고 곰곰이 헤아리면서 그림책 말마디를 다스리면 좋겠습니다.

그림책을 살피면, 11쪽에는 까망고양이가 나오지만, 맨 뒷자리 속종이에는 까망개로 나옵니다. 33쪽 춤추는 할아버지 곁에서 기지개 켜는 짐승도 고양이보다는 개로 보입니다. 고양이 수염을 안 그렸고, 얼굴도 개 모양입니다. 11쪽 벽에서 사라진 옥수수가 33쪽에는 다시 나옵니다. 깜빡 잊을 수 있을 텐데, 그림에 조금 더 마음을 기울여 주면 좋겠습니다. (4345.2.8.물.ㅎㄲㅅㄱ)

― 봄을 찾은 할아버지 (한태희 글·그림,한림출판사 펴냄,2011.3.30./11000원)

덤.