눈을 뜨고 보니

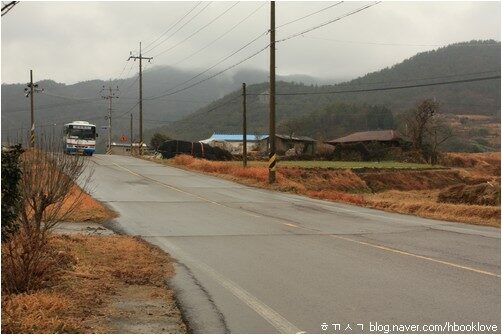

새벽 내내 아이들 칭얼거림에 시달리다가 새벽 다섯 시 이십 분 무렵 겨우 잠들었더니, 아침이 밝았다 싶어 눈을 뜨고 시계를 보니 어느새 열 시. 날이 찌뿌둥하면서 비를 뿌려서일까. 아침이 밝아도 날이 좀 흐려, 열 시나 된 줄 느끼지 못했다. 마침 장날이라 읍내 마실을 하기로 한다. 빨래를 하고 두 아이 옷을 입힌다. 둘째는 아버지가 안고, 첫째는 어머니 손을 잡고 걸린다. 칠 분쯤 기다려 네 식구 군내버스를 탄다. 버스삯 3000원.

집을 나서기 앞서 둘째는 젖을 조금 먹었고, 읍내로 가는 버스길 20분에 사르르 잠이 든다. 설을 앞둔 대목 장날은 여느 장날보다 복닥인다. 우리는 무얼 사면 좋을까. 우리는 무얼 사서 할머니 할아버지 댁에 들고 가면 좋을까. 두 아이 옷가지만으로도 가방이 넘치니 많이 들고 갈 수 없다. 여러 날 곰곰이 생각하며 얘기한 끝에 매생이랑 굴을 사서 갖고 가기로 한다. 매생이 세 뭉치 9000원, 굴 10000원 어치를 산다. 감 여든 알 즈음 든 꾸러미 하나를 15000원 치르고 산다.

읍내 밥집에 들러 천천히 밥을 먹는다. 신을 벗고 들어가서 느긋하게 앉을 수 있는 밥집을 찾느라 삼십 분쯤 걸었다. 처음에는 중국집에 가려 했는데, 버스역과 가까운 데에 있는 중국집에서 우리보고 문가에 앉으라 하기에 도로 나왔다. 아기를 안고 문가 걸상에 어찌 앉나. 그저 빨리 시켜 빨리 먹고 나가기를 바라는 셈일까. 집이 아닌 밖에서 밥을 먹을 때에는 후딱 먹고 후딱 나가고 싶지 않다. 다리도 쉬고 몸도 쉬며 한숨을 돌리고 싶다. 아이들 안고 걸리며 데리고 다니면 얼마나 지치는데.

택시를 타고 돌아갈까 하다가 집으로 갈 적에도 군내버스를 타기로 한다. 두 아이랑 돌아가니 자리에 앉아야겠다 싶어 시외버스역으로 간다. 시외버스역에는 우리처럼 자리에 앉으려고 몰린 할머니 할아버지가 많다. 나와 둘째가 앉을 자리가 없었는데, 고맙게 자리 내어준 분이 있다. 둘째는 버스에 타기 앞서부터 아버지 품에서 잠들었고, 자리에 앉은 뒤에는 새근새근 고이 잔다. 늘 그렇지만, 읍내에 나올 때이든 읍내에서 집으로 돌아갈 때이든 군내버스에 아기를 데리고 타는 어버이는 우리뿐이다. 아이와 살아가는 젊은 어버이라면 아마 모두들 자가용이 있겠지.

버스에서 내릴 때에 두 아이는 모두 잠들었는데, 내리고 나서 낑낑 안아 집으로 들어오니 하나씩 잠을 깬다. 쳇. 집에서 더 잠들어 주면 좀 좋니. 쳇쳇. 아버지는 아주아주 졸립고 뻑적지근하다구. (4345.1.19.나무.ㅎㄲㅅㄱ)