-

-

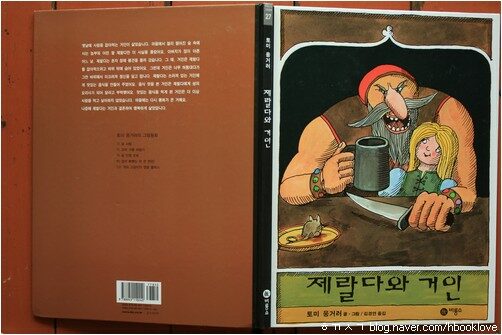

제랄다와 거인 ㅣ 비룡소의 그림동화 27

토미 웅거러 / 비룡소 / 1996년 5월

평점 :

따순 사랑으로 짓는 밥이 맛있다

[다 함께 즐기는 그림책 121] 토미 웅거러, 《제랄다와 거인》(비룡소,1996)

군청에 들를 일이 있어 읍내로 가는 버스를 탑니다. 아침 열한 시 십오 분 버스를 타면 가장 따스할 때이니 돌아올 때에도 좋으리라 생각하는데, 첫째 아이는 열한 시가 다 되어 일어나고, 마당에 기저귀 빨래를 널자니, 큰길로 군내버스가 지나가는 모습이 보입니다. 글렀네, 두 시 버스를 타면 어설프게 되어 첫째가 낮잠을 또 건너뛸 텐데, 이래저래 걱정스럽지만 서두르지 않으면 되지, 하고 다시 생각하니 마음을 놓을 수 있습니다. 천천히 밥을 차려서 차분히 짐을 꾸려도 되리라 생각합니다.

국을 끓입니다. 어제 마련한 반찬을 꺼냅니다. 아침을 먹습니다.

둘째랑 첫째랑 아버지랑 나란히 콜록거리며 몸이 안 좋습니다. 아버지는 이불을 뒤집어쓰고 눕습니다. 조금 자고 일어나서 기운을 내야지.

으슬으슬 추운 몸은 사십 분 즈음 누웠어도 그닥 나아지지 않습니다. 그러나 두 시가 거의 다 된 줄 깨닫고는 부랴부랴 짐을 꾸립니다. 모처럼 느긋하게 나가나 했더니 오늘도 집을 나설 때에는 헐레벌떡입니다.

읍내에 내릴 무렵 하늘은 우중충합니다. 해가 날 듯 말 듯하면서 고개를 내밀지 않습니다. 바람이 좀 찹니다. 생각해 보면 겨울이니 추울밖에요. 겨울바람이 안 차다면 외려 엉뚱한 셈이에요. 옆지기가 “올겨울에는 코트 입을 일이 없네요.” 하고 흘리는 말을 들으며 ‘어, 그러네. 참말, 이곳에서는 두툼한 겉옷을 입지 않네.’ 하고 생각합니다. 깊은 밤에는 살짝 영 도 밑으로 내려가는 날이 있어도, 아침이 밝으면 으레 영 도 위로 올라옵니다. 낮이 밝으면 빨래가 보송보송 잘 마릅니다.

날씨가 따스하면 이렇게 좋다고 새삼스레 깨닫습니다. 조금만 헤아리면 스스로 깨달을 만하지만, 스스로 조금 더 헤아리지 못하다가 이렇게 말 한 마디 듣고서야 뒤늦게 알아챕니다.

그래, 그러면 말야, 날씨를 느끼며 이렇게 좋구나 싶으면, 마음결 따스한 사람은 둘레 사람들한테 얼마나 즐겁고 넉넉하며 아름다운 셈일까. 나는 내 둘레 사람들한테 얼마나 따스하게 다가서는 사람일까. 멀디먼 사람들을 생각하기 앞서, 내 가까운 이웃한테, 내 살붙이한테, 내 좋은 동무한테, 나는 얼마나 따순 마음과 생각과 손길과 눈길로 어깨동무하는 사람일까.

.. 옛날에 사람을 잡아먹는 거인이 혼자 외로이 살고 있었습니다 .. (3쪽)

볼일은 금세 마칩니다. 어떻게 할까 하다가 바로 집으로 돌아가자고 해서, 고흥시장에 들릅니다. 버섯을 살까 생각하며, 나는 왜 늘 같은 것만 사는가 하고 곱씹다가는, 오늘은 옆지기 말을 듣고 매생이를 두 뭉치 삽니다. 단단하게 뭉친 하나로 얼마나 먹는지 가늠하기 힘들지만, 옆지기가 잘 먹겠거니 하고 생각합니다. 나도 같이 잘 먹으면 되고요. 매생이를 샀으니 굴도 한 사발 삽니다. 굴을 사는 김에 갑오징어까지 삽니다. 지난가을에는 갑오징어 여덟∼열 마리에 이만 원쯤 했는데, 겨울 한복판에는 네 마리에 이만 원입니다. 그러나 갑오징어를 먹어 보면 여느 오징어는 못 먹는걸요. 녹동포구에 가면 갑오징어가 한결 값이 쌀 테지만, 도화면에서 녹동으로 오가는 버스는 없어서, 고흥읍으로 마실을 와야 합니다.

옆지기가 술은 안 사느냐고 해서 딱히 생각나지 않기도 하고, 있으면 마실는지 모르나 몸에서 술을 부르지 않으니 굳이 사지 않습니다. 요 스무 날 사이에는 면내에서 막걸리만 가끔 사서 이틀이나 사흘에 한 병쯤 마셨어요. 오늘은 이런 막걸리마저 사지 않습니다.

포두면 택시를 오늘도 부를까 하다가 읍내 택시를 그냥 타기로 합니다. 포두면 택시를 부르면 택시삯이 이천 원 싸요. 읍내 택시는 읍내로 돌아가는 길이 멀지만, 포두면 택시는 포두면으로 돌아가는 길이 반토막이에요.

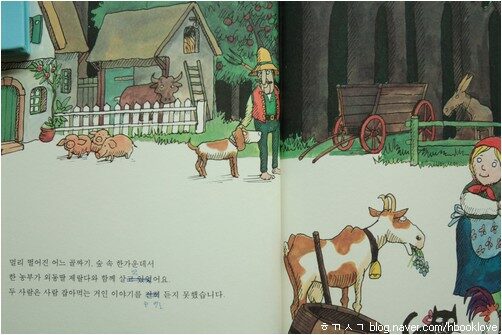

.. 멀리 떨어진 어느 골짜기, 숲속 한가운데서 한 농부가 외동딸 제랄다와 함께 살고 있었어요. 두 사람은 사람 잡아먹는 거인 이야기를 전혀 듣지 못했습니다 .. (8쪽)

집으로 돌아와 빨래를 걷습니다. 빗방울이 가늘게 듭니다. 가랑비도 실비도 는개도 아닌 빗방울이 듭니다. 그래도 비가 쏟아붓지 않아 고맙습니다.

옆지기가 자꾸 으슬으슬 춥다고 말합니다. 그러고 보니 오늘은 다른 날보다 살짝 춥구나 싶어요. 보일러를 돌리고는 자리에 누워 조금 쉬자고 생각합니다. 참말 조금 쉬는데 옆지기가 묻습니다. “오늘은 저녁 언제 먹어요?” 어느새 저녁을 해야 하는 때인가 싶어 찌뿌둥한 몸을 일으키기 싫구나 생각하다가, “벌써 다섯 시 넘었어요.” 하는 말에 벌떡 일어납니다. 이렇게 미적거리다가는 금세 해 떨어지고 어두운 저녁이 되면서 모두들 더 힘들어지니까요.

읍내에서 장만한 먹을거리는 아까 밑손질을 했습니다. 조금 품을 들여 얼른 차리면 됩니다. 아침에 먹고 남은 국은 뎁히면 됩니다. 갑오징어와 매생이 데칠 물을 스텐냄비 두 곳에 따로 끓입니다. 매생이는 아주 살짝 데쳐서 건지고, 갑오징어는 조금 더 데친 다음 건집니다. 이동안 굴은 흐르는 물로 여러 차례 헹구어 흙기운이 나오지 않도록 합니다. 물이 끓는 사이 초고추장을 더 마련합니다.

하나하나 밥상에 올립니다. 아이가 젓가락이며 숟가락을 달라고 부릅니다. 수저를 안겨 자리에 놓으라 시키고, 갑오징어를 먹기 알맞춤한 크기로 썹니다. 옆지기는 아기를 업은 채 김치를 가져와서 가위로 자릅니다. 아이는 김치를 달라며 어머니 옆에 붙습니다. 국을 뜨고 밥을 풉니다. 모처럼 오징어를 데쳤더니 아이가 밥을 더 달라고 말합니다. 아버지 된 사람이 다른 때에도 이렇게 저녁을 차렸으면 좀 좋니, 하는 생각이 납니다. 옆지기는 푸짐하게 차린 밥상을 보기만 해도 좋다고 말합니다. 이것저것 값비싸게 장만해서 차리는 밥상이 아니라, 들판이나 바다에서 얻은 싱싱한 먹을거리를 조금만 손질해서 쉽게 올리는 밥상이니, 그저 보기만 해도 좋고, 먹을 때에도 좋겠지요.

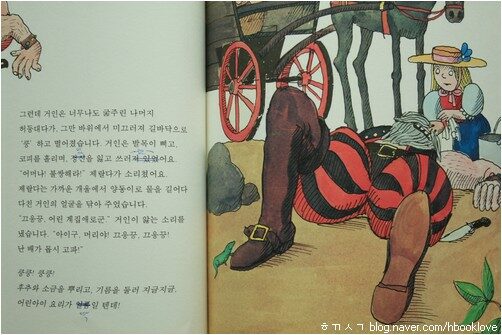

.. 거인은 너무나도 굶주린 나머지 허둥대다가, 그만 바위에서 미끄러져 길바닥으로 ‘쿵’ 하고 떨어졌습니다. 거인은 발목이 삐고 코피를 흘리며, 정신을 잃고 쓰러져 있었어요. “어머나! 불쌍해라!” 제랄다가 소리쳤어요. 제랄다는 가까운 개울에서 양동이로 물을 길어다 다친 거인의 얼굴을 닦아 주었습니다 .. (16쪽)

밥을 먹으며 생각에 잠깁니다. 여느 오징어라면 만 원에 너덧 마리는 줄 테지만, 맛이 달라요. 갑오징어는 두 마리에 만 원 치인 셈이지만, 세 식구가 저녁으로 먹으며 남습니다. 고흥에서는 갑오징어가 되든 고등어가 되든 물텀벙이 되든 갈치가 되든 퍽 싸다 할 만합니다. 우리 식구는 그리 많이 안 먹는 밥차림이니, 꾸준하게 하나씩 장만해서 먹으면 좋으리라 생각합니다. 네 식구 올해로 여섯 해째 함께 살면서 이런 생각을 이제서야 하느냐고, 아니 이런 생각을 또 하느냐고, 참 부끄러이 혼자 뉘우칩니다.

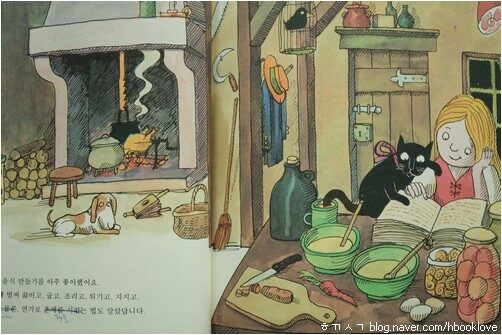

그림책 《제랄다와 거인》(비룡소,1996)을 떠올립니다. 토미 웅거러 님이 빚은 그림책 《제랄다와 거인》은 아이들 잡아먹는 거인한테 따순 마음을 나누어 줄 뿐 아니라, 따순 밥을 함께 나누어 주던 제랄다라는 아이가 나옵니다. 제랄다는 누구한테나 스스럼없습니다. 제랄다는 꽃한테도 하늘한테도 아버지한테도, 또 거인한테도 이웃한테도 나무한테도 따사롭습니다. 예쁜 마음이요 착한 넋입니다. 살가운 손길이며 보드라운 눈길입니다.

제랄다가 아주 대단하다 싶은 밥을 차리는지 모릅니다만, 또 그림책에서는 제랄다 밥하는 솜씨가 대단한 듯 나오기는 합니다만, 제랄다가 차리는 밥은 그리 대단하다고는 느끼지 않아요. 왜냐하면, 제랄다가 차리는 밥은 대단한 밥이 아니라 사랑 담은 밥이거든요. 사랑을 담이 이렇게도 빚고 저렇게도 빚어요. 사랑을 담고 따스함을 실어 배불리 즐길 수 있도록 내놓아요. 거인은 이처럼 사랑 담은 밥을 먹어 본 적 없기 때문에 제랄다가 차린 밥을 아주 맛있다고 느낍니다.

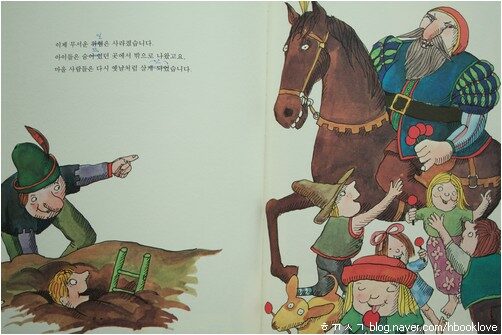

.. “맛있는데!” “근사해!” “세상에 이런 맛이!” “한 마디로 하늘나라 맛이야!” 거인들은 저마다 큰 소리로 감탄하며, 너도나도 제랄다에게 만드는 법을 알려 달라고 하지 뭐예요. 그때부터 거인들은 아이들을 먹고 싶은 마음이 싹 가셨지요 .. (26쪽)

아주 남다르다 싶은 어떤 재주를 부리는 제랄다가 아닙니다. 그저 다 함께 더 즐거이 밥을 나눌 수 있기를 바라면서 좋은 마음을 담는 제랄다입니다.

제랄다는 이웃 거인 모두한테 어떻게 밥을 맛나게 차릴 수 있는지를 또다시 스스럼없이 알려줍니다. 누구나 쉽게 배울 수 있거든요. 누구라도 수월하게 좋은 밥을 차릴 수 있거든요.

즐거이 꾸리는 삶을 사랑할 줄 압니다. 즐거이 꾸리는 삶을 서로 어깨동무하면서 사랑할 줄 압니다.

좋은 밥을 차리려고 애쓸 줄 압니다. 좋은 밥을 차리려고 애써 좋은 땀을 흘리며 흙을 일구거나 갯벌을 누비거나 바다를 돌아다닐 줄 알겠지요. 좋은 삶을 함께 누리려고 옷을 지을 줄 알고, 집을 돌볼 줄 알며, 아이를 보살필 줄 알겠지요. 좋은 꿈을 다 같이 이루려고 사랑을 꽃피울 줄 알 테고요.

곰곰이 돌아보면, 제랄다는 우리 곁에 있습니다. 내 아이가 제랄다일 수 있습니다. 내가 바로 제랄다일 수 있습니다. 내 아이 마음은 제랄다 마음하고 같을 수 있고, 내 마음은 제랄다 마음하고 한동아리일 수 있어요. 아니, 누구나 제랄다하고 같은 마음 같은 사랑이지만, 스스로 바쁜 굴레에 매이거나 힘겨운 수렁에 빠지면서 그만 스스로 이름을 버린 거인처럼 뒹구는지 몰라요. 제랄다한테는 제랄다라는 이름이 있으나 거인한테는 거인이라는 ‘가리키는 말’만 있거든요. (4345.1.3.불.ㅎㄲㅅㄱ)

― 제랄다와 거인 (토미 웅거러 글·그림,김경연 옮김,비룡소 펴냄,1996.5.1./8000원)