-

-

사라진 그러나 남아 있는 ㅣ Camera Work 16

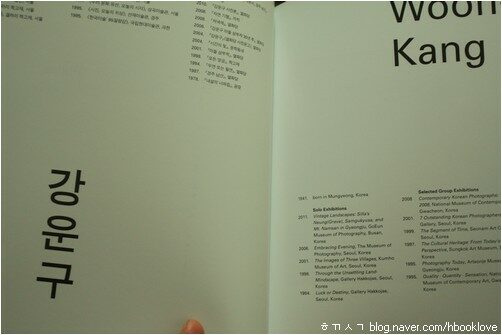

강운구 사진 / 한미사진미술관 / 2011년 8월

평점 :

절판

사라지지 않을 사진이란

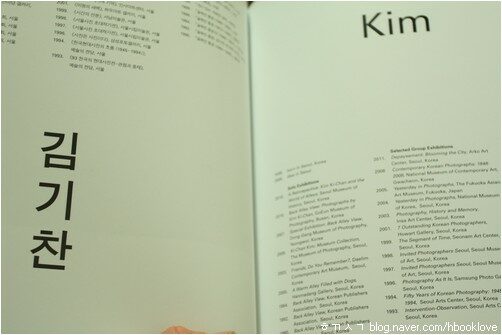

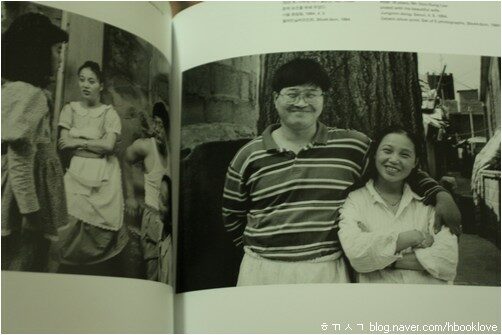

[찾아 읽는 사진책 72] 강운구·김기찬·이갑철, 《사라진 그러나 남아 있는》(한미사진미술관,2011)

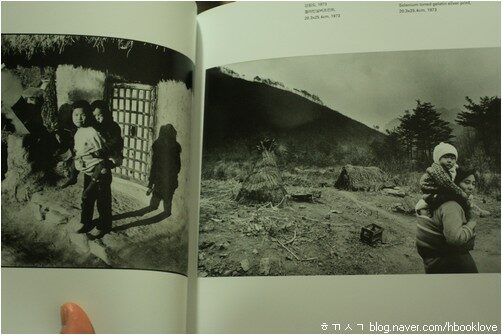

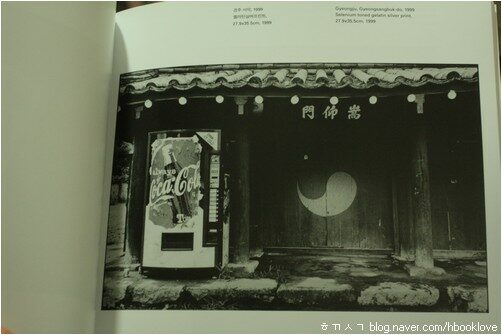

“포스트모더니즘의 일반화와 빈번한 국제교류전은 한국사진의 패러다임을 다양하게 변모시켰고, 30∼40대 작가들로 하여금 사진의 세계적 추세들을 재빨리 수용케 했다. 특히 영화적 연출 혹은 설치작업에 기반을 둔 사진작업은 그들의 지속적 관심을 끌고 있다. 그리고 세대를 불문하고 많은 작가들이 디지털 사진의 열기에 동참하며 창조적 상상력의 나래를 펼치고 있다. 그 결과 미술과 사진의 경계는 사라지고, 조작된 허구와 사진의 실재론은 그 구분이 어려울 정도로 희미해졌다(머리말).”는 이야기로 머리말을 여는 《사라진 그러나 남아 있는》(한미사진미술관,2011)이라는 얇은 사진책을 읽습니다. 머리말은 “사진예술의 세계적 추세에 합류하는 한국사진의 열기 속에서 흑백 은염사진, 다큐멘터리에 기반을 둔 한국 모더니즘 사진의 위상은 양적으로 축소되고 있다. 그렇지만 그 사진적 성과는 전혀 빛을 잃지 않았다(머리말).”는 이야기로 이어집니다.

이러한 머리말이 아니라 하더라도 2010년대로 넘어서는 한국땅 사진은 하나같이 ‘설치예술’ 모습을 보여줍니다. ‘연출사진’이나 ‘설치사진’이라는 이름이 걸맞지 않아요. ‘연출예술’이나 ‘설치예술’이라는 이름이 걸맞습니다.

오늘날 한국사진이라는 이름이 붙는 작품을 가만히 바라보면서 생각합니다. 사진기를 쓰고 사진으로 뽑는다 해서 모두 사진이라 할 만한지 곰곰이 생각합니다.

나는 연필을 손에 쥐어 글을 쓸 수 있습니다. 내가 연필을 손에 쥐어 쓰는 글은 말 그대로 글입니다. 이 글은 제품설명서가 될 수 있습니다. 이 글은 문학이 될 수 있습니다. 이 글은 일기가 될 수 있습니다. 이 글은 사진비평이 될 수 있습니다. 이 글은 사진을 빛내는 사진말이 될 수 있어요.

나는 연필을 손에 쥐었기에 그림을 그릴 수 있습니다. 내가 연필을 손에 쥐어 그리는 그름은 말 그대로 그림입니다. 가벼운 밑그림이 될 수 있습니다. 신나는 만화가 될 수 있습니다. 살가운 얼굴그림이 될 수 있습니다. 투박하지만, 《플란다스의 개》에 나오는 네로가 그리듯 연필 하나로 이루는 무지개빛 그림이 될 수 있어요.

오늘을 살아가는 수많디수많은 온누리 사진쟁이는 사진기를 손에 쥡니다. 사진기를 손에 쥐어 말 그대로 사진을 하는 사람이 있고, 사진기를 빌어 그림을 그리는 사람이 있으며, 사진기를 써서 예술을 하는 사람이 있습니다.

연필을 손에 들고는 글도 쓰고 그림도 그리며 사진을 빚듯, 사진기를 손에 들고는 사진도 찍고 그림도 그리며 글도 씁니다. 사진 한 장은 글이 되기도 합니다.

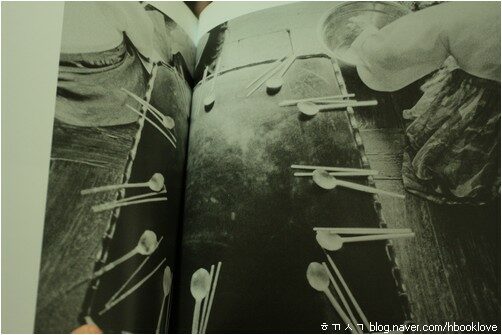

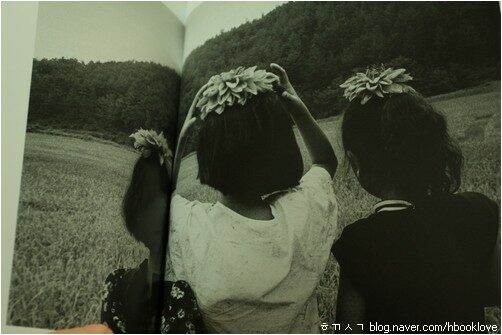

조그마한 사진책 《사라진 그러나 남아 있는》을 읽습니다. 강운구, 김기찬, 이갑철 세 분 사진을 몇 장씩 그러모은 자그마한 사진책을 읽습니다. 이 사진책에 깃든 사진은 앞으로 사라지지 않을 모습이 될까요. 이 사진책에 담긴 사진은 앞으로 잊히지 않을 이야기가 될까요.

사라지지 않을 이야기가 되면 값지다 할 만할까 궁금합니다. 사라지는 이야기가 되면 값없다 할 만한지 궁금합니다. 사라진다 할 때에는 어디에서 어떻게 사라지는 이야기라 할까요. 사라지지 않는다 할 때에는 어디에서 어떻게 안 사라지는 이야기라 하나요.

평론가가 잊으면 사라지나요. 대중이나 군중이 잊으면 사라지나요. 사진역사에 아로새기지 못하고, 사진문화를 들먹일 때에 나타나지 못하면 사라지나요.

갤러리나 전시관이나 박물관에 걸리면 사라지지 않을 사진이라 할까 모르겠습니다. 시골마을 작은 집 작은 방에 걸리면 사라지는 사진이라 할까 모르겠습니다.

필름으로 찍었든 디지털로 찍었든, 꼭 한 장만 종이로 뽑아 방문 위쪽에 붙인 ‘내 아이 돌 사진’은 처음부터 드러나지 못하거나 알려지지 못했기에 사진이라 하기 어려운지 궁금합니다. 다큐멘터리라 해서 필름으로 찍으란 법이 없을 뿐 아니라, 흑백필름으로 쓰라는 법이 없습니다. 패션사진이라 해서 값비싼 중형디지털사진기를 써야 하는 법이 없습니다.

사진은 그저 사진입니다. 그림은 그예 그림입니다. 글은 그대로 글입니다. 백만 사람이 읽어야 잊히지 않는 글이 아닙니다. 십만 사람이 보아야 잊히지 않는 그림이 아니에요. 만도 천도 아닌 백 사람이 보았대서, 아니 열이나 한두 사람이 보았대서 잊힐 만한 사진이지 않아요.

가슴으로 읽히기에 오래도록 건사하는 글입니다. 300권 가까스로 찍어 50권 겨우 팔았다지만, 이 가운데 꼭 열 사람 가슴에 아로새겼다면, 이만 한 글이라 하더라도 사람들 가슴에 언제까지나 곱게 이어집니다.

강운구, 김기찬, 이갑철 세 분이 빚은 사진으로 엮은 《사라진 그러나 남아 있는》은 사라진 모습을 담지 않습니다. 남은 이야기를 보여주지 않습니다. 모습이 남고 이야기가 사라졌을는지 모릅니다. 모습도 이야기도 자취를 감추었는지 모릅니다. 모습이랑 이야기랑 싱그러이 살아숨쉴는지 몰라요.

어느 쪽이든 좋아요. 이 사진을 두루 사랑하는 사람들이 있으면 흐뭇합니다. 이 사진을 오래 아끼는 사람들이 있으면 기쁩니다. 사진은 한 사람이 한 사람을 바라보면서 찍고, 한 사람이 한 사람을 생각하면서 읽습니다. (4344.12.13.불.ㅎㄲㅅㄱ)

― 사라진 그러나 남아 있는 (강운구·김기찬·이갑철 사진,한미사진미술관 펴냄,2011.7.28./18000원)