-

-

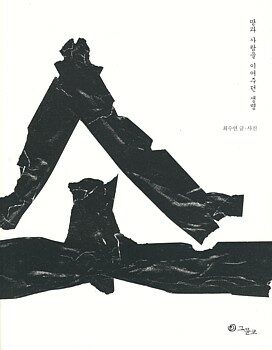

소 - 땅과 사람을 이어주던 생명

최수연 글.사진 / 그물코 / 2011년 10월

평점 :

되찾을 수 없기에 사진으로 찍을 만하지 않다

[찾아 읽는 사진책 65] 최수연, 《소》(그물코,2011)

최수연 님이 빚은 사진책 《소, 땅과 사람을 이어 주던 생명》(그물코,2011)을 들여다보면서 생각합니다. 소를 사진으로 담아 책으로 내놓은 분이 드문드문 있습니다만, 이 사진책 《소》처럼 흙에 두 발을 디디며 논밭을 일구는 일소를 오래도록 바라보면서 사진으로 담은 분은 퍽 드물구나 싶어요. 그런데, 일소를 담은 사진책만 드물지 않습니다. 흙일꾼을 담은 사진책 또한 드물어요. 흙을 일구는 일꾼을 사진으로 담아 본들 신문이나 잡지에서 잘 실어 주기 어렵습니다. 어쩌다 한두 번 싣는다 하더라도 꾸준하게 실어 주기는 힘듭니다. 왜냐하면, 이 나라 신문과 잡지는 흙을 일구면서 살아가는 사람 이야기를 다루어서는 돈벌이를 할 수 없거든요. 신문·잡지뿐 아니라 여느 책도 이와 마찬가지예요. 흙일꾼이든 일소이든 푸성귀이든 논밭이든 바다이든 갯벌이든, 사람이 살아가는 밑바탕이 될 터전과 땀방울을 다루어서는 돈벌이가 되지 않는다고 여깁니다.

대학교를 다니거나 나라밖으로 배우러 다니면서 사진길을 걷는다는 젊은이는 거의 모두 패션사진을 하려고 합니다. 드물게 다큐사진에 온삶을 바치겠다고 외치는 젊은이가 있습니다만, 패션사진이든 다큐사진이든 흙일꾼이나 일소를 사진감으로 삼지 않아요. 아니, 흙일꾼이나 일소를 사진감으로 삼아서야 돈벌이를 할 수 없겠지요.

어찌 되든 먹고살아야 합니다. 누구나 밥을 먹으며 살아야 합니다. 밥을 굶으면서 사진길을 걸으라 할 수 없습니다. 하나같이 패션사진으로 흐르는 한국땅 사진밭을 나무랄 수 없습니다.

그저 한 가지를 말할 뿐입니다. 일소이든 흙일꾼이든 사진으로 담으려 한다면, 일소와 흙일꾼처럼 흙을 만지면서 살아가야 합니다. 스스로 흙땅을 보금자리로 삼아 시골에서 시골사람으로 살아가면 됩니다. 흙을 믿고 흙을 사랑하며 흙을 아끼는 나날을 누리면 돼요. 사진이란 삶이고, 삶에서 태어나는 사진이며, 삶을 아낄 때에 사진을 아끼는 만큼, 흙을 사랑하면서 믿는 나날이면서 사진기를 가만히 손에 쥔다면, 일소하고 흙일꾼을 포근하게 사랑하는 따사로운 마음길로 어여쁜 사진 하나 차근차근 길어올리리라 생각해요.

《소》를 빚은 최수연 님은 이야기합니다. “이제 일하는 소는 거의 볼 수 없다. 십여 년 전만 해도 길에서 흔히 볼 수 있던 풍경은 한 세대를 넘기지 못하고 사라졌다. 들녘의 일꾼으로, 사람의 친구로 몇 백 년을 함께했던, 그러나 지금은 동화책에서나 만나게 된 일하는 소 이야기는 이렇게 사진으로 기록되면서 시작한다(4쪽).”고. 참, 그렇습니다. 그래도 일하는 소가 아예 없지 않습니다. 우리 식구 한 해를 살아온 충청북도 음성 멧골자락 건너편 마을에는 일소를 부려 논을 갈고 밭을 가는 할배가 있어요. 봄철에 시골버스를 타고 골골샅샅 천천히 지나다니다 보면, 어김없이 어느 시골자락에서든 일소를 부리는 흙일꾼을 만날 수 있어요. 옛날과 견주면 숫자가 무척 많이 줄었지만, 일소를 아끼는 착한 흙일꾼은 씩씩하게 살아갑니다.

가만히 살피면, 최수연 님 말마따나 일소가 크게 줄었습니다. 왜냐하면 일소에 앞서 흙일꾼부터 크게 줄었으니까요. 흙을 일구며 살아가는 할매와 할배가 당신 딸아들한테 흙에서 일하도록 이끌기보다 흙을 떠나 도시에서 학교를 다니며 펜대나 셈틀을 붙잡으라고 내몰기에, 더더욱 일소를 마주하기 힘들기도 합니다. 시골마을 초등학교나 중·고등학교는 시골마을 학교를 다니는 아이들한테 ‘너희는 커서 흙일꾼이 되어야지.’ 하고 가르치지 않습니다. 시골마을 초·중·고등학교는 이곳 아이들이 여느 때부터 흙일을 하면서 튼튼한 흙일꾼으로 자라도록 돕지 않습니다. 이것을 탓하거나 저것을 나무라기 앞서, 오늘날 이 터전에서는 흙일꾼으로 태어나 흙일꾼으로 살아가는 얼거리부터 무너졌어요. 돈벌이나 밥벌이에 휘둘리면서 삶짓기나 삶가꾸기를 헤아리던 마음결이 흔들려요.

머나먼 나라에서 사진감을 찾는 젊은이를 꾸짖을 수 없습니다. 사진을 처음 익혀 사진기를 갓 손에 쥔 젊은이들은 하나같이 도시에서 학교를 다니고 도시에서 살아가며 도시에서 어우러지는 사람들하고 섞입니다. 이들한테는 도시내기로 살아가며 패션사진을 찍거나, 도시에서 출사를 나가는 다큐사진을 찍는 길 말고는 스스로 알아보거나 찾아나설 사진길이 까마득합니다. 배우지도 가까이하지도 만나지도 스치지도 못하는 흙이자 흙일꾼이자 일소예요. 도시에서 살아가며 건물을 찍거나 자동차를 찍거나 자동차 옆에 선 모델을 찍는 사진쟁이는 많을 테지만, 시골에서 살아가며 호미를 찍거나 밭고랑을 찍거나 가랑잎을 찍는 사진쟁이는 있기나 있겠습니까.

더 파고들면, 아이를 낳아 함께 살아가는 어버이치고, 바깥으로 나다니며 돈벌이하기에 바쁜 나머지, 집에서 집식구들 사랑스러운 삶자락을 아침부터 저녁까지 즐거이 사진으로 담는 사람부터 퍽 드물어요. 내 보금자리부터 아름답게 느끼면서 아름답게 일구는 삶이 못 되기 일쑤입니다. 겉으로 드러나는 그럴듯한 모습에 얽매이기 일쑤예요.

최수연 님은 “13년 전 나는 전주를 지나고 있었고 내 앞에 나타난 풍경은 우연이었다. 처음 소 사진을 찍을 때는 이렇게 많은 것들이 사라질 줄 몰랐다. 그저 그 자리에 있었기에 셔터를 눌렀다. 그 세월이 벌써 15년을 흘렀고 많은 것이 달라졌다. 사라진 것들이 너무 많다(118∼119쪽).” 하고 이야기합니다. 지난 열다섯 해뿐 아니라 앞으로 맞이할 열다섯 해 사이에도 아주 많은 모습들이 달라지리라 봅니다. 언제나 달라지는 삶입니다. 늘 새로운 삶입니다. 달라지기 앞서 예전 모습이기에 더 멋스럽거나 더 애틋하지 않습니다. 새로 맞이할 모습이라서 더 어여쁘거나 더 값지지 않습니다. 오늘을 살아가는 내가 선 이곳이 가장 멋스럽고 더없이 어여뻐요. 오늘을 살아가는 내가 어깨동무하는 살붙이랑 이웃이랑 동무가 참으로 애틋하면서 그지없이 값져요.

사진책 《소》는 잊혀지는 이야기를 사진으로 보여주지 않습니다. 사진책 《소》는 따뜻하게 사랑하면서 아낄 내 삶이 깃들 보금자리를 어떤 빛깔로 일구고 싶은가 하는 이야기를 차분하게 들려줍니다. (4344.10.10.달.ㅎㄲㅅㄱ)

― 소, 땅과 사람을 이어 주던 생명 (최수연 글·사진,그물코 펴냄,2011.10.1./2만 원)