꽃과 빨래와 책과

작은 들꽃을 꺾어서 내민다. “아버지, 꽃 예뻐요?” “네, 꽃 예뻐요.” 첫째 아이 작은 손에 쥔 작은 들꽃은 꺾였으니까 얼마 못 살고 시들겠지. 들판에 널린 들꽃이니 한 송이쯤 꺾는다고 달라질 일이 없다고 여길 수 있고, 작은 들꽃 한 송이라도 눈으로만 바라보자 할 수 있으며, 이 들꽃은 풀씨를 많이 퍼뜨려 이듬해에 또다시 흐드러지게 핀다 할 수 있다. 어느 쪽으로든 고마운 목숨이 우리 살림집 둘레에서 피고 지며 살아간다.

아버지는 새벽부터 신나게 빨래를 한다. 한가위를 마무리지은 다음 집안을 치우고 빨래를 하자며 겨우겨우 자리를 잡는다. 그렇지만 아직 새 보금자리로 옮기지 못하기 때문에 한쪽에 묶어서 쌓은 짐이 눈에 치인다. 얼른 이 짐을 나르고 풀어서 깔끔하게 집살림을 일굴 수 있으면 좋으련만.

아침 빨래를 마치고 나서 아이를 부른다. “벼리야, 잘 있어.” 아이는 이 말에 부리나케 달려나온다. 저도 마당으로 나오겠단다. 아버지는 모르는 척 밖으로 나와서 기저귀를 넌다. 첫째 아이는 “나도, 나도.” 하고 말하면서 빨래집게를 한손에 하나씩 쥔다. 아버지한테 내민다. 이윽고 기저귀도 한 장을 집어서 내민다. 아버지는 말없이 받는다. 이러다가 그만 아이 치마 한 벌이랑 기저귀 한 장을 놓쳐 마당 흙바닥에 떨어진다. 저런. “벼리야, 떨어뜨리면 안 되지. 하나씩 집어야지 왜 욕심을 부리니.” 아이는 떨어진 빨래를 줍는다. 주워서 아버지가 하듯 탕탕 턴다. 아직 네 살이라 힘이 실리지 못하나 제법 모양이 난다. 마지막 빨래를 다 널고서 “고맙습니다.” 하고 아이한테 인사한다.

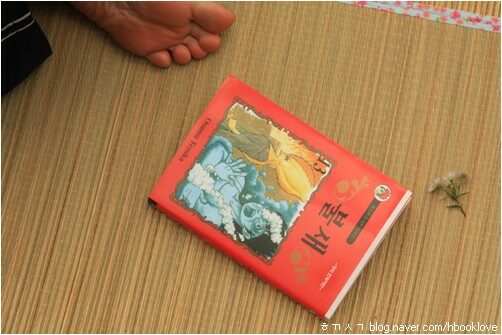

한낮이 지나고 바깥바람이 시원한 때에 돗자리를 들고 마당으로 나온다. 바깥이 시원하기에 나왔지만, 시원한 바깥에는 모기가 달라붙는다. 하는 수 없이 얼마 못 있고 다시 집으로 들어온다. 마당에서 숲을 느끼고 풀벌레와 함께하면서 파란하늘을 등에 지고 책을 읽으면 더없이 싱그러이 이야기 한 자락 스며든다고 느낀다. 책이란, 이렇게 숲과 바람과 햇살을 먹으면서 쓴 글로 엮어, 숲과 바람과 햇살을 먹으면서 읽을 때에 참다이 마음밥이 될 수 있을까. 오늘 하루도 새롭게 흐르다가 새롭게 끝을 맺는다. (4344.9.14.물.ㅎㄲㅅㄱ)