우수학술도서

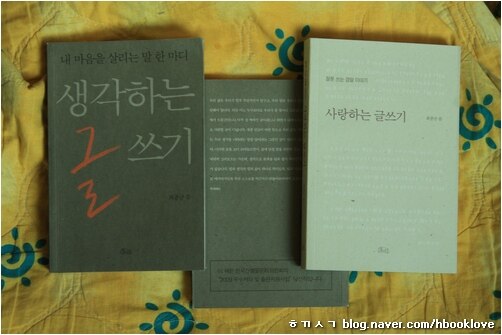

2011년 5월 17일에 문화체육관광부에서 뽑은 ‘우수학술도서 389권’ 가운데 내가 쓴 책 《사랑하는 글쓰기》(호미,2010)가 끼었다. 출판사에서 전화로 알려준다. 전화로 이야기를 들으면서 깜짝 놀란다. 간행물윤리위원회 누리집에 들어가서 389권이 어떤 책인가를 하나하나 살핀다. 학술책이라는 389권 가운데 내가 장만해서 읽고프다 싶은 책은 좀처럼 보이지 않는다. 모르는 노릇이지만, 내 책 빼고는 모두들 골이 퍽 지끈거리는 어려운 책들이 아닌가 싶다. 그러나 요즈음 사람들한테는 내가 쓴 책 《사랑하는 글쓰기》에서 다루는 ‘잘못 쓰는 겹말 이야기’야말로 대단히 어려우며 골치를 썩이지 않을까 싶기도 하다.

출판사 일꾼하고 전화로 이야기를 마친 다음 생각에 잠긴다. 《사랑하는 글쓰기》에 앞서 2009년에 낸 ‘살려쓰면 좋을 우리 말’ 이야기를 다룬 《생각하는 글쓰기》는 ‘우수저작 및 출판지원사업’ 20권 가운데 하나로 뽑혔던 책인데, 이 책은 ‘교양’ 갈래에서 뽑혔다. 나는 《생각하는 글쓰기》를 ‘학술’ 갈래로 넣었을 뿐 아니라, ‘교양’ 책이 아니라 ‘학술’ 책이라 생각했으나, 이 책을 ‘좋은 책’이라고 여기면서 종이값을 보태 준 간행물윤리위원회에서는 ‘학술’ 책이 아닌 ‘교양’ 책으로 여겼다.

옆지기하고 이야기하면서도 생각한다. 나는 내가 쓴 우리 말글 이야기책을 ‘교양’ 책이라고 여긴 적이 없다. 갈래를 굳이 가르자면 ‘학술’ 쪽에 넣을 수 있을 텐데, 교양이고 학술이고를 떠나, 한 사람이 제 살가운 보금자리에서 살아가는 동안 아주 마땅히 밑바탕으로 다스릴 이야기책이 아니고서는 쓸모가 없다고 여긴다. 내가 쓴 책이라서가 아니라, 삶책이 되지 않고서는 종이로 찍을 책이 되어서는 안 된다고 여긴다. 삶책이 될 만한 글이 아니라 한다면, 새벽잠을 미루거나 밤잠을 쫓으면서 글을 쓸 까닭 또한 없다고 생각한다.

그렇지만 잘 모르겠다. 내가 쓴 책을 좋게 봐주어 좋은 책이라는 이름표를 붙이는 일은 무척 고맙기는 한데, 함께 뽑혔다는 다른 책을 돌아보았을 때에 내 책이 다른 388권하고 함께 놓이는 일이 나로서는 얼마나 기쁘거나 좋을 만한지 모르겠다. (4344.5.17.불.ㅎㄲㅅㄱ)