-

-

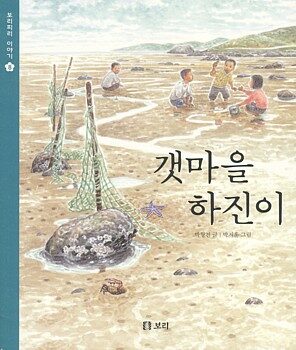

갯마을 하진이 ㅣ 보리피리 이야기 8

박형진 지음 / 보리 / 2011년 4월

평점 :

품절

아이가 어른이 되어 삶얘기를 들려줄 때에

[책읽기 삶읽기 56] 박형진·박지훈, 《갯마을 하진이》(보리,2011)

아이가 하루하루 자라며 어른이 됩니다. 아이일 때에는 동무들끼리 왁자지껄 떠들기도 하지만, 때로는 홀로 가슴에 묻으며 지내는 이야기가 있곤 합니다. 어른이 되어 글을 쓰는 일을 하다 보면, 어린 날 겪거나 살아낸 이야기를 적바림합니다. 따로 글을 쓰지 않더라도 내가 낳아 키우는 아이한테 내 어린 나날을 말로 들려주곤 합니다.

아이들은 아이로 살아가면서 저 살아가는 나날을 어른한테든 동무한테든 이야기합니다. 어른들은 아이로 살아온 저 예전 나날을 아이한테든 어른 동무한테든 이야기합니다.

문득 돌아보면, 아이들은 ‘아이로서 저희 어린 나날’을 이야기하는 일이 드뭅니다. 아이들은 ‘아이로서 저마다 보내는 오늘’을 이야기합니다. 어른들은 ‘어른으로서 저희 어른 나날’을 이야기하는 일이 드뭅니다. 어른들은 ‘어른이 되기 앞서 어리던 지난 나날’을 이야기합니다.

왜 어른들은 ‘오늘을 살아가는 아이’한테 ‘어제를 살았던 이야기’만 들려주는가 아리송합니다. 왜 어른들은 오늘을 살아가는 이야기를 오늘을 살아가는 아이하고 나누려 하지 못하는지 알쏭달쏭합니다.

‘어른 누구나 어린이 나날을 보냈’으니까, ‘오늘 어린이로 살아가는 이들 앞’에서 ‘너희보다 먼저 그때를 겪은 만큼 어른 얘기를 귀담아들으’라는 뜻으로 당신들 옛이야기를 들려줄는지요. ‘난 이런 사람이야’ 하고 무언가를 뽐내려는 뜻이 될는지요. ‘너희는 이런 일 겪지 못했지? 너희는 이런 일 겪을 수도 없지?’ 하는 마음이 될는지요. ‘예전에는 이렇게 가난하며 힘들게 살았단다. 그러니 너희는 요즈음 얼마나 걱정없고 좋게 살아가는지 아니?’ 하는 넋이 될는지요.

.. 나는 이리저리 굽기만 하던 제비 다리를 영숙이한테 내밀었다. “싫어, 너 먹어. 나는 참새 고기도 먹기 싫은디…….” “야, 이리 줘! 내가 먹으께. 느들은 둘이 맨날 바지락만 캐다 처먹어라, 흐흐흐.” 용제가 짓궂게 말하며 웃었다. 하지만 나는 끝내 먹고 싶은 마음이 들지 않았다 .. (59쪽)

바닷마을에서 태어나 자란 박형진 님이 쓴 《갯마을 하진이》를 읽습니다. 박형진 님이 당신 고향에서 보낸 어린 나날을 글 몇 자락으로 만납니다. 버스를 탈 때에 어떤 느낌이었는가를 헤아리고, 처음 새끼를 꼬던 느낌을 곱씹으며, 하나둘 사라지듯이 바닷마을을 떠나는 동무들을 바라보기만 해야 하던 느낌을 생각합니다.

새조개를 캐던 모습을 떠올리고, 고구마밥 말고는 없는 낮밥에 배를 곯다가는 웃 형님들한테 시달리는 동무를 걱정하는 마음을 살피며, 땔나무를 하다가 낫에 손가락이 베면 얼마나 아팠을까 하고 가눕니다.

온통 쓸쓸하거나 허전하기만 하던 어린 나날이었을까 싶기도 하지만, 나랑 너랑 하나도 다르지 않은 어린 나날을 함께 보내던 동무들이 복닥복닥하면서 쓸쓸함이나 허전함을 달랬으리라 생각합니다. 가난한 어버이들만큼 가난한 아이들이고, 힘겨운 어버이들만큼 힘겨이 부대껴야 하는 아이들입니다.

너른 바다와 함께 살아가지만 너른 바다 품을 고이 껴안기 힘든 살림입니다. 넉넉한 갯벌과 함께 살아숨쉬지만 넉넉한 갯벌 가슴을 살뜰히 부둥켜안기 벅찬 살림입니다.

집집마다 아버지와 어머니 되는 분들은 바지런히 바닷일을 하고 갯일을 하며 밭일을 했을 텐데, 왜들 이렇게 고달프거나 고단해야 했을까요. 바다에서 애써 잡은 고기들을 내다 팔면서 왜 살림이 넉넉해지지 못하고, 갯벌에서 갯것을 캐서 내다 팔 때에 왜 살림이 펴지 못했을까요.

글을 쓴 박형진 님 또한 ‘하얀 쌀밥이 맛나’고 ‘누런 보리밥은 맛나지 않’았다는 이야기를 들려줍니다. 지난날을 살던 어른들은 으레 이런 이야기를 오늘날 아이들한테 들려줍니다. 그런데, 이런 이야기를 들려주는 어른들은 ‘보리밥을 파는 밥집’에 따로 찾아가 퍽 비싼값을 치르면서 보리밥을 맛나게 사다 먹습니다. 돌이켜보면, 쌀밥을 먹든 보리밥을 먹든, 어린 나날 끼니를 안 굶거나 조금만 굶거나 때때로 굶는다 하더라도 밥을 먹을 수 있었다면 몹시 고마운 살림이라 할 만하지 않겠느냐 싶습니다. 밥을 먹으니 고마우면서 좋은 나날이지, 보리밥을 먹는대서 슬프거나 아쉬운 나날이지 않습니다. 쌀밥을 먹는대서 기쁘거나 좋은 나날이지 않습니다.

글쓴이 어머님은 당신 언니가 조카들하고 혼자 사는 모습이 안쓰러워 “여그넌 없는 것잉께(18쪽)” 하고 말하면서 “마른오징어 스무 마리, 국물 새지 말라고 비료 포대에 싸서 고무줄로 묶은 황석어와 중하젓 한 자루, 참기름 한 병, 고사리와 취나물 뜯어 말린 것, 더덕 캔 것(16쪽)”을 풀어놓는다고 합니다. 가끔가끔 언니네에 찾아가서 이런 보퉁이를 풀어놓는답니다.

곰곰이 생각하면, 바닷마을에서 살아가며 쌀밥을 먹기를 바라는 일은 엉터리입니다. 바보라 할 테지요. 바닷마을에서는 바닷마을에 흔하거나 너른 먹을거리를 먹어야지요. 둘레가 온통 논뿐인 마을에서야 쌀밥을 먹는다 하지만, 쌀밥 말고 무엇을 얻을 수 있겠습니까. 도시에서 살아가는 사람은 무엇을 얻어서 먹을까요. 부자가 고깃국을 날마다 먹을까 모르겠습니다만, 고깃국을 날마다 먹든 자주 먹든 더 좋은 밥살림이 아니에요. 하얀 쌀밥을 마음껏 먹는대서 더 좋은 나날이나 살림이 되지 않아요. 밥 한 그릇을 받아들며 얼마나 고마우며 즐거운가를 느끼거나 나눌 때에 비로소 아름다운 나날입니다.

인천에서 나고 자란 저는 어린 나날 쌀밥을 먹었는지 보리밥을 먹었는지 잘 떠오르지 않습니다만(아마 쌀밥을 먹었겠지요), 집에서 차려 주는 쌀밥은 언제나 ‘정부미 쌀밥’이었습니다. ‘일반미 쌀밥’은 명절 때에, 때로는 생일 때에 구경해 보았다고 떠오릅니다. 이러거나 저러거나 어버이 두 분 다 살아서 밥을 얻어먹는다는 나날이 좋을 뿐입니다.

그러나, 어버이 한 분이 안 계신다든지, 정부미 쌀밥도 버거워 잡곡밥만 먹는다든지 대수롭지 않습니다. 집에 어떤 슬픔이 있든, 저마다 어떤 아픔이 있든, 학교에서나 동네에서나 개구지게 얼크러지며 놀면서 하루하루 살아내며 무럭무럭 컸으니까요.

.. “불깡통 헐라고 내가 숨겨 논 깡통이 하나 있음게 너는 호멩이(호미)나 하나 갖고 와라, 너는 여잔게 니 호멩이 있잖여?” 용제가 말하며 영숙이를 보았다. “호멩이는 뭣 헐라고?” “호멩이가 있어야 바지락을 캐잖여?” .. (51쪽)

요즈음 아이들은 너나없이 자전거를 타며 놉니다. 요즈음 아이들은 인라인이든 무어든 어렵잖이 얻어서 즐깁니다. 놀잇감이나 먹을거리로 근심하지 않는 아이들이 많기도 할 테지만, 이와 맞물려 놀잇감이든 먹을거리이든 근심하는 아이들 또한 많겠지요. 도시이든 시골이든, 어느 한쪽에서는 자전거이든 스케이트이든 무어든 마음껏 누리면서 논다지만, 다른 한쪽에서는 어두운 땅밑 단칸방에서 쪼그리며 울는지 모릅니다. 어느 한쪽에서는 영어 그림책이니 영어 과외이니 한다지만, 다른 한쪽에서는 퍽 어린 나이부터 바깥일을 하면서 돈을 벌거나 집안일을 하면서 더 어린 동생을 돌볼는지 모릅니다.

이야기책 《갯마을 하진이》라 한다면, 참말 ‘갯마을’에서 살아가는 하진이다운 어린 나날 이야기를 듬뿍 실어서 들려줄 때에 훨씬 나았겠다고 느낍니다. 또는, 굳이 어린 나날 이야기를 들추지 않아도 되니까, ‘어른 하진이’로 살아가는 기쁨과 보람을 조곤조곤 들려주어도 좋겠어요. ‘오늘을 살아가는 어른’으로서, 또 ‘어제를 살아온 어린이’로서, 어른 삶과 어린이 삶을 차근차근 오가면서 두 나날이 당신한테 얼마나 아름답거나 기쁜 삶이며 보람인가를 들려주면 좋겠습니다.

어린 나날 자취를 너무 성기게 담은 《갯마을 하진이》라고 느낍니다. 이것저것 온갖 이야기를 주워담는다 해서 좋은 이야기책이 되지 않아요. 다문 한 가지, 새조개를 잡는 이야기라든지, 미영을 감는 이야기라든지, 꼭 한 가지 이야기만을 훨씬 깊이 잡아채면서 옛날은 옛날대로 즐겁고 오늘날은 오늘날대로 즐거울 이야기로 엮는다면 좋겠어요. 이 이야기책을 ‘오늘 이 땅에서 살아갈 아이들한테 들려줄 생각’이라면, 오늘 이 땅에서 살아가며 이 이야기책을 읽을 아이들 또한 스스럼없이 바닷마을로 찾아와 미영을 감거나 갯벌에서 뒹굴며 살아갈 기운을 낼 수 있게끔, 또는 도시에서만 복닥이더라도 도시라는 또다른 삶터를 사랑하고 아끼는 넋을 북돋울 수 있게끔, ‘어른 하진이’로서 남달리 보여주거나 들려줄 사랑과 믿음을 이 작은 책에 깃들일 노릇 아닌가 싶습니다.

한 가지 덧붙여, 《갯마을 하진이》에 그림을 많이 넣었는데, 그림이 하나같이 그닥 사랑스럽거나 따스하거나 재미나거나 포근하지 못하구나 싶습니다. 아이들 얼굴이 모두 똑같습니다. 사내아이라 하든 계집아이라 하든 똑같아요. 게다가 ‘굶기를 밥먹듯이 했다’는 아이들 얼굴이며 몸이며 너무 포동포동합니다. 그림 빛깔 느낌은 퍽 보드라우면서 예쁘다 할 수 있습니다만, 싱그럽거나 시원스럽다고 느끼기 힘듭니다.

아이들이 읽을 책에 그림을 많이 넣어도 좋습니다만, 제대로 잘 그린 그림이 아니라면 굳이 많이 안 넣어도 됩니다. 아이들이 글을 읽으면서 생각날개를 펴도록 도울 만큼만 그림을 넣으면 됩니다. 더 많이 실을 그림보다는 이야기 한 꼭지에 그림 하나만 넣어도 되니까, 이야기 꼭지마다 ‘가장 깊이 살피며 가장 사랑스레 보여줄 모습’ 하나를 가장 살가우면서 맑고 싱그러이 담는다면 좋겠습니다. 1968년을 살던 ‘갯마을 하진이’ 그림이어야 할 텐데, 그림을 보아서는 1968년일는지 2008년일는지 2028년일는지 잘 모르겠습니다. 무엇보다 그림마다 아이들한테 무엇을 느끼도록 이끌려는지 잘 읽히지 않습니다. 눈길이 머무는 그림이 아니라 마음길이 사랑스러워지는 그림을 담아야 비로소 ‘어린이책에 싣는 그림’이 아니겠느냐 생각합니다. (4344.5.3.불.ㅎㄲㅅㄱ)

― 갯마을 하진이 (박형진 글,박지훈 그림,보리 펴냄,2011.4.20./9500원)