-

-

The Life of Yousuf Karsh (Paperback) - Portrait in Light and Shadow

Maria Tippett / House of Anansi Pr / 2008년 12월

평점 :

품절

(내가 말하고 싶은 책은 목록에는 뜨지 않으나, 먼저 유섭 카쉬 님 이야기를 적바림한 분이 있어, 뒤에 붙여서 적어 봅니다)

즐거운 삶이 사진

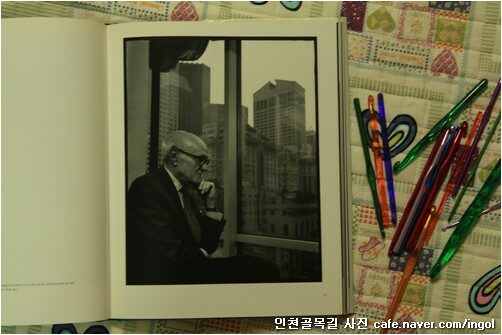

[잘 읽히기 기다리는 사진책 18] 유섭 카쉬(Yousuf Karsh), 《American legends》(Little Brown & com,1992)

1908년에 아르메니아에서 태어나 1924년에 캐나다로 건너가고, 1932년부터 사진길을 걷다가 2002년에 숨을 거둔 유섭 카쉬(Yousuf Karsh)라는 사진쟁이를 가리켜 ‘사람사진을 훌륭히 찍은 분’으로 일컫습니다. 어떻게 보면 유섭 카쉬라는 분은 온누리에 손꼽히는 사람들을 ‘사진으로 담았다’기보다 ‘빛으로 담았다’고도 할 테며, 이런 이야기를 듣습니다만, 더욱이 사진이라는 문화나 예술을 한껏 북돋우면서 ‘사진을 얕보’거나 ‘사진을 아무것 아닌 손재주’쯤으로 바라보는 사람들 생각을 바꾸었다 할 텐데, 이런저런 이름을 붙이는 일은 그리 대수롭지 않습니다. 이런 이름 저런 꾸밈말은 부질없습니다. 왜냐하면 우리 스스로 유섭 카쉬 님 사진을 바라보면서 가슴속으로 아무것을 느끼지 못하면서 이런 이야기만 늘어놓는다면 덧없습니다. 남들이 하는 우러르는 말을 따를 노릇이 아니라, 유섭 카쉬 님이 훌륭히 사진을 찍을 뿐 아니라, 사진이 참말로 빛으로 그리는 문화요 예술이라고 느낀다면 내 삶에서 내가 사진기를 쥘 때에 나부터 늘 스스로 ‘빛으로 나누는 삶’을 보여줄 노릇입니다.

제대로 헤아리거나 받아들이는 사람은 제대로 살아갑니다. 제대로 헤아리거나 받아들이지 못하는 사람은 입으로는 북돋우거나 섬기는 말을 읊을 수 있으나, 막상 나 스스로는 달라지거나 거듭나거나 새로워지지 않습니다.

사람을 사진으로 담는 사람이 많고, 유섭 카쉬 님이 내놓은 사진책 가운데 하나인 《American legends》(Little Brown & com,1992)에 담긴 사람들처럼 ‘이름나거나 손꼽히거나 훌륭하다 하는 사람을 담은 사진’을 찍는 사람이 많습니다. 그러나, 유섭 카쉬 님이 찍은 사진이라든지 유섭 카쉬 님이 찍은 ‘이름나거나 훌륭하다는 사람들 모습을 담은 사진’은 여느 사진쟁이나 퍽 이름난 다른 사진쟁이 사진하고 무척 다릅니다.

바라보는 눈이 다르다고 해야 할까요? 사진으로 담으려고 손가락을 움직여 사진기 단추를 누르는 손길이 다르다고 해야 하나요? 사진으로 적바림해서 둘레 사람들한테 보여주거나 나누려는 마음이 다르다고 해야 할는지요?

생각해 보면, 사진쟁이 가운데 남하고 똑같이 사진을 찍는 사람이란 없습니다. 같은 자리에서 같은 사진기를 쥐어 같은 빛을 받으며 같은 모습을 찍어도 빈틈 하나 없이 똑같다 할 사진을 찍을 수 없습니다. 세발이를 세워 넣고 단추만 다른 사람이 누르면 똑같은 사진이 나오려나요? 움직이지 않는 무언가를 놓고 전기불을 밝힌 곳에서 사진기 단추만 누르도록 하면 유섭 카쉬 님이 찍든 고든 파크스 님이 찍든 한결같다 싶은 사진이 나올까요? 어쩌면, 이렇게 억지로 만들어 똑같은 사진을 뽑을 수 있으니까 사진을 얕보거나 깎아내릴 사람이 있을 수 있습니다. 기계만 잘 다루면 똑같이 찍을 수 있을 뿐 아니라, 포토샵을 잘 건드리면 사진기 없어도 사진을 얻는다고도 하니까, 사진은 문화도 예술도 아니라 할는지 모릅니다.

그런데 기계만 잘 다루는 사람은 사진을 하는 사람이 아닙니다. 포토샵만 잘 건드리는 사람 또한 사진을 하는 사람이 아니에요. 기계를 잘 다루는 사람은 기계쟁이입니다. 포토샵을 잘 건드리는 사람은 포토샵쟁이예요. 사진쟁이가 아닙니다. 사진쟁이란 사진을 하는 사람입니다.

유섭 카쉬 님이 ‘사람을 사진으로 담던 여느 사진쟁이’하고 다른 대목이라면, 당신이 찍은 사진을 바라보면서 ‘그저 사진이기에 사진으로 말하는 사람으로서 사진쟁이 길을 걷는다’고 당신 목소리를 담았기 때문이라고 느낍니다.

당신 사진책 《American legends》를 한 번 볼 때, 두 번 세 번 볼 때에, 열 번째 볼 때에, 또 자꾸자꾸 볼 때에 곰곰이 웃으면서 생각합니다. 참말 당신 사진으로 찍힌 사람들은 보드랍습니다. 부드럽지 않고 보드랍습니다. 웃어도 보드랍고 웃지 않아도 보드랍습니다. 사람들이 당신이나 당신 사진기를 바라보아도 보드라우며, 당신이나 당신 사진기를 바라보지 않아도 보드라와요.

어떤 사진은 틀이 좀 기울어집니다. 어느 사진은 팔 한 귀퉁이가 잘린다든지 신발이 잘립니다. 어느 사진은 비례가 살짝 어긋나거나 꽤 어긋납니다. 그러나, 이런 사진이든 저런 사진이든 사진이라는 틀에 깃든 사람을 맨 먼저 느끼며, 이 사진에 담긴 사진을 바라보면 즐겁기 때문에 이 사진은 이런 틀이거나 저런 틀이거나 그리 대단하지 않습니다. 어쩌면 초점이 덜 맞는다거나 아주 가늘게 떨린 느낌이 잡히더라도 괜찮을 뿐 아니라, ‘괜찮다기보다 이러한 느낌이 깃든 모습’이기에 이이 사진으로 한결 어울리는구나 싶어요.

마땅한 노릇이지만, 사진을 잘 찍는 틀이란 없습니다. 사람을 잘 찍는 사진 또한 없습니다.

아주 마땅한데요, 사랑을 잘 하는 길이란 없습니다. 사랑을 잘 하는 사람 또한 없어요.

잘한다고 하면 잘한다고 하는 대로 즐겁고, 잘 못한다고 하면 잘 못한다고 하는 대로 즐거우며, 영 못하는구나 싶으면 영 못하는구나 싶은 대로 즐거운 삶입니다. 그렇지만, 사람 삶에는 점수를 매기지 못하고, 사진에도 점수를 붙이지 못합니다.

어떤 이는 빈틈 하나 없이 꽉 짜인 대로 살아가는 데에서 즐거움을 찾겠지요. 누군가는 조금 풀어지거나 느슨한 대로 살아가는 곳에서 즐거움을 누리겠지요. 어느 때에는 이렇고 다른 때에는 또 요렇게 즐기면서 웃고 울 테지요.

한길이란 없습니다. 한길을 걷는 사람이지만 한길이란 딱히 없습니다. 그러니까, 이름난 어느 한 사람을 사진으로 담을 때에 더 훌륭하거나 도드라지거나 멋스러이 담는 틀이란 없습니다. 그림을 그리든 글을 쓰든 똑같습니다. 이 사람은 이렇게 보이도록 해야 이 사람을 담는 사진이 아닙니다. 유섭 카쉬 님이 찍을 때에는 유섭 카쉬 님이 알거나 사귀면서 사람들한테 들려주는 목소리가 깃드는 ‘사람사진’입니다. 유진 스미스 님이 찍을 때에는 유진 스미스 님이 알거나 사귀면서 사람들한테 들려주는 이야기가 담기는 ‘사람사진’입니다. 레니 리펜슈탈 님이 찍을 때에는 레니 리펜슈탈 님이 알거나 사귀면서 사람들한테 들려주는 넋이 스미는 ‘사람사진’이에요. 한편, 누가 찍든 찍는 사람 매무새와 삶과 넋이 드러나기만 하지 않습니다. 누가 찍든 찍는 사람에 따라 달라지는 ‘사람사진’이지만, 누가 찍더라도 ‘사진에 담기는 사람 삶’은 이이 삶결과 삶무늬 그대로입니다. 사진으로는 늘 달리 보이겠으나, 사진에 담기는 사람은 늘 스스로 제 길을 걸어갈 뿐입니다.

황순원 님이 〈소나기〉를 썼다 해서 ‘소나기’는 황순원 님 소설대로 소나기이지 않습니다. 그러나 황순원 님이 〈소나기〉를 쓴 뒤로 소나기는 ‘황순원이 바라보며 느낀 소나기’가 하나 새로 태어났으며, ‘내가 황순원 님 마음이 되면서 느끼고픈 소나기’에다가 ‘소나기는 늘 그대로 소나기였기에, 소나기가 늘 소나기 그대로이던 마음’은 어떨까를 가만히 짚을 수 있습니다.

사람을 찍는 사진은 사람을 가두지 않습니다. 사람을 사진 한 장에 가두어, ‘이 한 장으로 한 사람 모습을 송두리째 말한다’고 할 수 없습니다. ‘이 한 장으로 이 사람 사진은 다 보여주었어!’ 하고 외치려 한다면, 이런 사진을 찍는 사람은 사진쟁이가 아니라 겁쟁이라 하거나 푼수쟁이라 할 만합니다. 사진쟁이는 사진으로 사람을 사귀면서 사람으로 살아가는 즐거움을 사진으로 이야기 나누는 사람입니다.

한 사람이 한 사람을 찍으면서 ‘이 사진 한 장’으로 끝낼 수 없습니다. 한 사람이 한 사람을 두 번 찍으면 ‘한 사람한테 깃든 두 가지 이야기’가 샘솟습니다. 한 사람이 한 사람을 백 번 찍으면 ‘한 사람한테 어린 백 가지 이야기’가 샘솟을 테지요. 사진이 할 수 있는 일이란, 사진이 보여주는 모습이란, 사진으로 나누는 삶이란 무엇일까요. 이제까지 사진을 하던 사람이나 사진밥을 먹던 사람이나 사진밭을 일군 사람은 사진이 무엇이라고 여겼는가요.

이야기를 꽃피우는 사람들이 늘 새롭구나 하고 느끼도록 손길을 내미는 삶이 곧 사진입니다. 멋진 문화나 놀라운 예술이 아닌 즐거운 삶이 사진입니다.

유섭 카쉬 님은 첫손가락 꼽을 사진쟁이가 아닙니다. 유섭 카쉬 님을 ‘사람사진 아주 훌륭히 찍는 첫손’으로 꼽는 사람이란 사진을 볼 줄 모를 뿐 아니라, 유섭 카쉬 님을 볼 줄 모르는 사람입니다. 유섭 카쉬 님은 ‘사진을 보는 사람들 굳은 마음’을 녹이거나 풀면서 ‘사진이란 이렇게 즐겁습니다’ 하는 길을 조용히 넌지시 살며시 살가이 나누어 준 사람입니다. 사진이란 즐거운 삶입니다. 사진을 찍는 사람부터 즐겁고, 사진으로 찍히는 사람 또한 즐거운 삶입니다. (4344.2.19.흙.ㅎㄲㅅㄱ)