-

-

당신이 있어 고맙습니다 ㅣ 이철수의 나뭇잎 편지 5

이철수 지음 / 삼인 / 2009년 12월

평점 :

한 걸음 더 낮게, 한 가락 더 높게

[애 아빠가 오늘 읽은 책 19] 이철수, 《당신이 있어 고맙습니다》

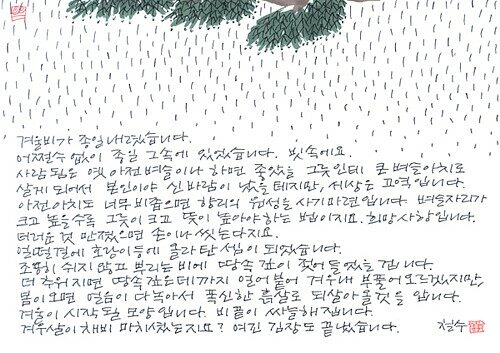

여름날과 봄날과 가을날에도 하루 서너 시간 넘게 골목길을 걸어다니면서 사진을 찍고 집으로 돌아오면 온몸이 쑤시고 결리고 고단했습니다. 골목마실이 아닌 책방마실을 하며 서너 시간 넘게 책을 들여다보고 집으로 돌아올 때에는 방바닥에 가방을 내려놓고 발을 씻은 다음에는 그예 곯아떨어졌습니다.

겨울날 눈밭을 헤치면서 골목마실을 하고 사진을 찍으니, 다른 철보다 더욱 기운이 빠지고 고단합니다. 손가락 마디마디가 결리고 밥 생각조차 나지 않습니다. 따뜻한 집에서 쉬고 있으나 오슬오슬 떨려 옷가지를 주워 입습니다. 애 아빠는 일찍부터 새근새근 잠들고, 덩달아 아기도 옆에서 새근새근 잠들어 줍니다. 애 엄마 혼자 아기하고 씨름을 하면 무척 고단한데, 이렇게 아기가 아빠하고 함께 잠들어 주면 더없이 고맙습니다.

이튿날 새벽, 애 아빠는 부시시 일어납니다. 지난 하루 못한 일을 하려고 쑤신 몸을 토닥거리며 일어납니다. 오줌으로 젖은 기저귀를 갈아 주는데, 아기도 눈을 번쩍 뜨며 말똥말똥해집니다. 아이고, 우리 아기는 오늘도 바지런이답게 새벽부터 놀겠다고?

한 시간 남짓 놀다가 잠들 듯하며 엄마 옆에서 젖을 물더니, 이내 벌떡 일어나며 옹알옹알 떠듭니다. 그러고는 다시 온 방안을 휘저으면서 이것 집고 저것 잡으며 놀자고 합니다. 옆지기가 아기일 때부터 갖고 놀던 장난감이 담긴 통을 들여다보던 아기는, 장난감 빗을 찾아냅니다. 장난감 빗 나이로 치면 거의 서른 살이 되었을 텐데, 이 장난감 빗 둘을 왼손 오른손에 나뉘어 쥔 아기는 제 머리를 살살 빗질하더니 아빠한테 다가와 아빠 머리도 빗겨 준다고 슥슥 합니다. 참 용한 녀석이구나 싶어 사진 몇 장 찍습니다. 아기는 요즈음 밥자리에서 제가 손수 숟가락으로 떠서 퍼먹으려고 하는 한편, 제 숟가락으로 푼 먹을거리를 엄마하고 아빠한테 건네면서 받아먹으라고 하기도 합니다. 엄마 아빠가 늘 저한테 밥을 떠먹이니, 숟가락으로 떠먹이는 밥먹기를 시늉하는 셈이라 하겠지요.

.. 아이들은 잘 압니다. 부모의 가난도 잘 알고 부모의 마음도 잘 압니다. 아이들을 바르게 키워 가는 건 사랑입니다. 때로 경제적 여유가 아이를 망치듯 가난도 아이를 망치지만, 사랑 결핍이 제일 큰 이유지요. 아이들은 말없는 사랑조차 온몸으로 느껴 압니다 … 권력은 거짓말을 일삼고, 백성은 욕설을 참지 못하는 나날입니다. 소주, 커피 대신 시집 한 권! 그렇게라도 마음을 거두어 보시지요 .. (29, 54쪽)

아이를 함께 키우는 몸으로서, 아이가 우리한테 오기 앞서까지 우리가 해 오던 여러 가지를 더는 제대로 하지 못합니다. 아빠한테는 글쓰기나 책읽기나 사진찍기를 예전처럼 못하지만, 옆지기한테는 성당마실을 예전처럼 못하며 다른 여러 가지 또한 아무것도 못합니다. 매듭엮기도 못하고, 밥하기도 못하며, 그림그리기와 고양이 키우기를 못합니다.

못하는 일이 많아 이리 아쉽고 저리 아쉽습니다. 그러나 못하는 일이 있는 만큼 새로 깨닫거나 할 수 있는 일이 있습니다. 무엇보다도 아이를 키웁니다. 날마다 수없이 새로 쌓이는 빨래감을 빨아대고, 나날이 끊임없도록 오줌갈이 똥갈이를 합니다. 어른 두 사람이 밥을 먹을 때하고 아이 한 사람과 밥을 먹을 때는 사뭇 다릅니다. 아이를 키우면서 바깥일을 한다는 뜻과 얼거리를 온몸으로 배웁니다. 동네 골목길에서 노는 아이가 참으로 없음을 새삼스레 느끼는 한편, ‘동네에 아이들이 없는’ 오늘날이 아니라 ‘아이들은 집구석에 갇히거나 학원에 내몰리고 있음’을 살갗으로 느낍니다. 아이와 함께 살아가면서 틀림없이 책읽기를 제대로 못하지만, 그만큼 책 하나를 더 가려읽는 눈썰미를 키웁니다. 아이와 함께 사는 동안 어쩔 수 없이 글쓰기를 마음대로 못하지만, 그만큼 글 한 꼭지에 더 깊은 사랑과 믿음을 담아내는 땀방울을 들입니다.

우리 식구가 그동안 그러모은 책들을 반드시 우리 아이한테 물려주란 법은 없습니다. 그러나 나중에 누구한테 우리 책들을 물려준다 하든, 우리 뒷사람한테 좀더 알차고 너르며 살뜰하다 싶은 책이 되도록 옳게 갖추어야겠다고 다짐합니다. 내 아이를 생각하는 일이란 내 아이와 어울릴 또래동무를 생각하는 일이고, 또래동무를 키우는 숱한 어버이를 생각하는 일입니다.

이 나라에 ‘애 엄마’나 ‘애 아빠’라는 이름은 보잘것없을 뿐더러 알아주지 않습니다. 그렇지만 애 엄마와 애 아빠 스스로도 알아주지 않는 ‘애 엄마’와 ‘애 아빠’라는 이름이 얼마나 대단하고 거룩하기까지 한지를 새롭게 익힙니다. 나이를 먹어서 어른이 아닌, 나이 먹은 값을 하기에 어른입니다. 아이를 낳아서 어른이 아니라, 아이를 낳아 기르며 새로 배우기에 어른입니다.

우리 식구는 아이를 낳아 키우며 수많은 삶자락을 놓거나 잃어야 하는데, 이렇게 잃은 자리에 새로운 살이 돋고 새로운 꽃이 자라납니다. 혼인을 해서 아이를 낳아야 ‘어른이 된다’고들 이야기하지만, 아이를 낳는다고 다 어른이 되지 않으며, 스스로 아이와 마찬가지로 새로 태어나듯 살림살이를 새롭게 가꾸면서 새 사람이 되지 않는다면 나이를 아무리 많이 먹고 아이를 아무리 많이 낳아도 하나도 어른이 되지 않음을 깨닫습니다. 아이는 어버이한테 둘도 없는 선물이라 하는데, 아이가 어버이한테 둘도 없는 선물이라면, 거꾸로 어버이는 아이한테 둘도 없는 선물이어야 합니다. 아이는 스스로 우리한테 선물이 되면서, 우리보고 저한테 좋은 선물이 되라면서 날마다 새롭게 일깨우고 있습니다.

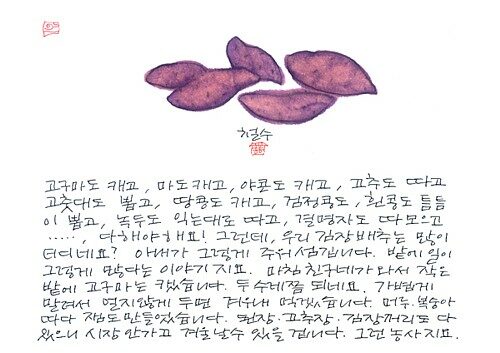

.. 농민은 분노도 없고 생각도 없는 사람들인가 보다 할 만큼, 농민의 소리는 세상에서 참 작습니다. 이제 인구구성비로도 한줌이지요 … 뒷날, 바로 우리 시대를 두고 ‘어두웠다’고 쓰게 될 겁니다. 가난의 고통애 모멸을 더하고, 사소한 이익을 위해 인간의 존엄에 속한 가치를 모조리 쓸어다 버린, 어리석은 부자들의 한 시대였다고 쓰게 될 겁니다 .. (15, 21쪽)

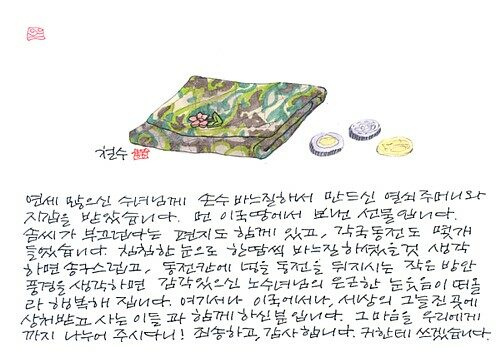

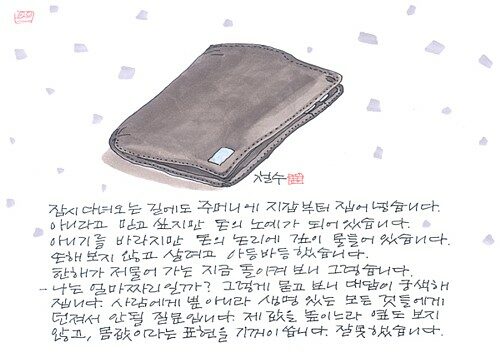

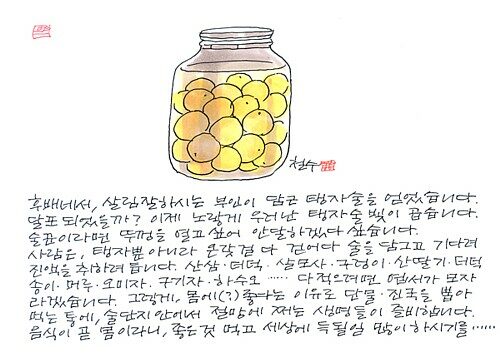

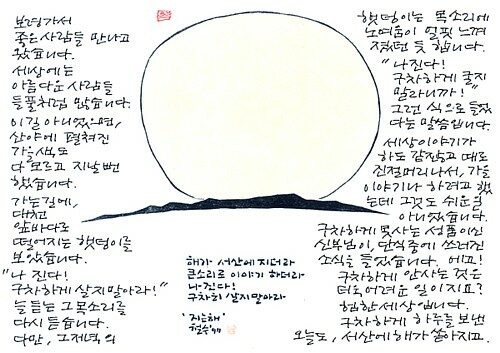

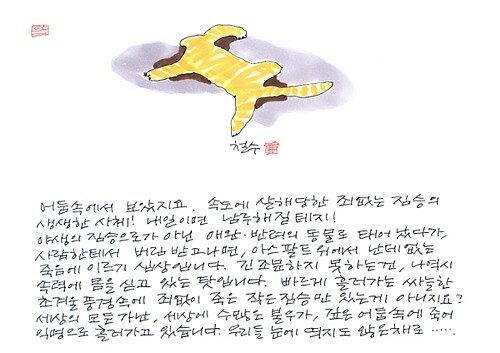

‘나뭇잎 편지’라는 이름을 달고 나온 《당신이 있어 고맙습니다》를 들여다봅니다. 《있는 그대로가 아름답습니다》(2008), 《자고 깨어나면 늘 아침》(2006), 《가만가만 사랑해야지 이 작은 것들》(2005), 《밥 한 그릇의 행복 물 한 그릇의 기쁨》(2004)에 이어 다섯째로 나온 그림엽서 묶음입니다. 그림 하나에 이야기 하나를 묶어 놓은 ‘나뭇잎 편지’인데, 꼭 그림엽서만 한 종이에 그림을 그리고 글을 쓰기 때문에 더 큰 그림과 더 긴 글을 담을 수 없습니다. 꼭 엽서만 한 그림과 글을 담을 뿐입니다.

오늘날에는 손수 우체국이나 문방구나 구멍가게에 가서 우편엽서 한 장을 장만한 다음에 빈자리에 알맞게 이야기를 적바림하면서 내 사는곳과 받는이 사는곳을 손글씨로 또박또박 적어 새해 인사를 띄우는 일은 거의 사라졌습니다. 손전화 쪽글을 띄우면 한꺼번에 여럿한테 띄울 수 있고, 누리편지를 쓸 때에도 손쉽게 여럿한테 띄울 수 있으니까요.

그만큼 우리들은 둘레에 사귀는 사람이 많고 고마운 사람이 많아, 엽서를 몸소 장만하고 손수 인사글을 적어 보내기 어렵다 할 만합니다. 인사할 분이 많을 뿐더러, 우리 스스로 몹시 바빠 손으로 인사글을 또박또박 적을 겨를이 없다 할 만합니다.

그런데, 바쁘고 힘겨운 우리 삶터에서, 굳이 손으로 그림을 그리고 손으로 글을 적어 내려가는 이철수 님 ‘나뭇잎 편지’는 무슨 느낌과 뜻과 생각과 넋을 나눌 수 있을까 궁금합니다. 이철수 님 ‘나뭇잎 편지’를 들여다보면서 좋아하고 기뻐하는 가슴으로 그칠 뿐, 우리 스스로 ‘나한테 고마운 님한테 엽서 한 장 띄워야지’ 하는 마음으로 이어지지 못하는 이 터전에서, 이와 같은 그림엽서책을 둘레에 선물하면서 우리 삶과 넋은 얼마나 새로워질 수 있을까 궁금합니다. 내 손품(노동력)을 들이면서 내 살가운 벗과 이웃한테는 사랑을 베풀지 못하면서, 다른 이 손품을 돈으로 사들이면서 사랑을 보여주려고 하는 우리들은 아닌지 궁금합니다. 손뜨개 옷이 좋다면, 목돈 들여 손뜨개 옷을 장만할 노릇이 아니라, 우리가 손수 손뜨개 옷을 떠서 입을 노릇이 아닌가 궁금합니다.

.. 공룡은 커서 쉽게 배가 고파질 거야. 공룡은 먹이가 많아야 살 수 있고, 그래서 풍요한 땅이 필요할 거야 … 엊그제는 수녀님들이 운영하시는 복지시설에 다녀올 일이 있었습니다. 그길에 혼자 한 생각인데요, 수녀님들이 큰차 타고 다니는 걸 본 적이 없네요. 큰차 탄 수녀님 보셨어요? 전 중형차 타고 일 보는 수녀님도 못 보았습니다. 큰차 탄 신부님은 흔해빠졌는데……. 그게 제가 수녀님들께 고마워하는 이유일지도 모릅니다. “수녀님 어디 가세요?” “저기 가난한 이웃에게요.” .. (22, 4쪽)

이철수 님은 집 앞에 너른 논밭을 일구고 있습니다. 젊은 나날에는 가난에 찌들려 살았지만, 이제는 그럭저럭 살림을 꾸리면서 당신 이름으로 된 논밭을 마련하여 농사꾼이자 그림꾼으로 살아가고 있습니다. 《당신이 있어 고맙습니다》를 비롯한 ‘나뭇잎 편지’에는 손수 농사꾼으로 꾸리는 삶을 그림이며 글로 틈틈이 들려주고 있으며, 이웃 농사꾼 삶자락을 들여다보거나 어울리면서 헤아린 이야기를 곳곳에 담아 놓고 있습니다.

농사꾼 삶을 꾸리기에 이 나라에서 밑바닥에 있는 사람들 눈높이가 되기도 하고, 농사꾼 삶을 오래 이어오고 있기에 이 나라를 버티는 밑바탕 마음자리에 서기도 합니다. 이러면서 그림꾼이라는 길을 걷고 있는 터라, 농사꾼 스스로 내지 못하는 목소리를 당신이 고이 이어받아서 나타냅니다. 다만, 스스로 농사꾼이고 이웃사람 또한 농사꾼이면서 조금 더 ‘농사꾼다운’ 당참과 떳떳함과 아름다움을 차분하고 즐거우며 따사롭게 펼치지는 못하고 있지만요.

일본문학인 ‘하이쿠(‘한줄시’이며, 글자수는 꼭 ‘일곱’입니다)’를 나타내는 한 줄짜리 말마디는 “한 줄도 너무 길다”입니다. “한 줄도 너무 길다”라는 말마디는 일본글에서도 일곱 글자이고, 우리 말로 옮겨도 일곱 글자입니다. 일본문학 하이쿠를 펼친 그분도 대단한 시를 썼지만, 이를 우리 말로 옮긴 분 또한 대단한 번역을 했습니다.

그러면, ‘나뭇잎 편지’라는 이름으로 쪽글과 쪽그림을 띄우는 이철수 님은 어떤 그림과 글로 ‘나뭇잎’다운 이야기를 펼치고 있을까요. 나뭇잎이란 어떠한 잎이요 목숨이며, 나뭇잎이란 어떠한 자연이며 이야기일까요.

.. 부지런히 땀흘려 일하는 게 전부인 사람들에게는 갈수록 힘든 세상입니다 … 조국이 없던 시절에도 별을 노래한 시인이 있었습니다 … 공권력에 두들겨맞는 농성 노동자들을 보았습니다. 맞는 사람들보다, 곤봉과 방패를 휘두르는 사람을 보면서 더 슬픕니다. 설득을 포기하고 진압과 통제로 국민을 상대하기로 한 권력의 명령이, 곤봉과 방패와 레이저건과 또다른 무기들을 펄떡이게 하는 걸 우리가 압니다 .. (80, 103, 126쪽)

2009년을 떠나보내고 맞이하는 2010년 겨울철에도 새로운 ‘나뭇잎 편지’라는 농사를 지어서 우리 앞에 선보이리라 봅니다. 농사꾼이 논밭이 흘리는 땀방울이 고스란히 한가위 열매와 곡식으로 돌아오듯, 이철수 님이 종이와 나무한테 바치는 땀방울이 알알이 ‘나뭇잎 편지’로 그러모인다고 느낍니다.

우리가 디디는 땅을 이루는 흙 하나하나는 모두 지구이며 넋이며 목숨입니다. 우리가 손으로 쥐어 입에 넣는 밥알 하나하나는 모두 자연이요 얼이요 씨앗입니다. 가을녘이 되면 우리 눈길에 곱게 보이는 나뭇잎 하나하나는 모두 이야기이고 삶이고 사랑입니다. 한 걸음 더 낮은자리로 다가서면서 한 가락 더 높은소리가 솟구쳐나오는 새로운 ‘나뭇잎 편지’를 기다려 봅니다. 한 번 더 곱씹으면서 한 번 더 다듬어내는 ‘나뭇잎’ 이야기를 손꼽아 봅니다. (4343.1.10.해.ㅎㄲㅅㄱ)

┌ 《당신이 있어 고맙습니다》(삼인 펴냄,2009)

├ 그림ㆍ글 : 이철수

└ 책값 : 12000원