-

-

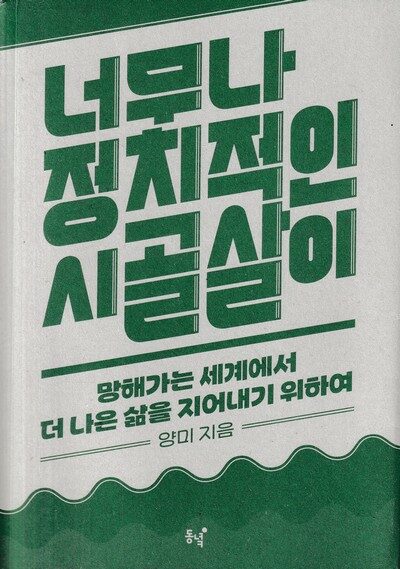

너무나 정치적인 시골살이 - 망해가는 세계에서 더 나은 삶을 지어내기 위하여

양미 지음 / 동녘 / 2024년 9월

평점 :

숲노래 숲책 / 환경책 읽기

숲책 읽기 235

《너무나 정치적인 시골살이》

양미

동녘

2024.9.30.

작은벼슬(말단공무원)도 벼슬이고 큰벼슬(고위직)도 벼슬인 나라이지 싶습니다. 벼슬자리에 앉으면 착하거나 참하기 어려운 나라이지 싶습니다. 벼슬을 바라면서 눈금(자격증)을 늘릴 적마다 이미 착한빛과 참한넋을 내려놓아야 하기 때문일 수 있습니다. 고르게 일하면서 너르게 나누는 마음인 사람이 누구나 어느 벼슬이건 맡아서 알맞고 즐겁게 다루는 얼거리를 세우는 나라가 아닐 적에는, 누가 어느 벼슬자리에 있건 매한가지이라 느껴요.

우리나라뿐 아니라 숱한 나라도, ‘입시지옥을 거치고 대학교를 마치고 자격증을 따고 입사시험을 치러낸 사람’만 벼슬자리를 얻다 보니, 이분들 가운데 ‘살림을 하면서 사랑을 일군 발자국’이 제대로 있는 사람은 너무 드물거나 아예 없다고 여길 만합니다. 살림을 해본 적이 없는 채 벼슬을 쥐기에 작은벼슬이건 큰벼슬이건 그저 ‘벼슬아치’로 치닫는 듯합니다. 사랑을 일군 발걸음하고 먼 채 벼슬자리를 노린 나날이 워낙 길 테니, 벼슬자리에 앉으면 이웃보다는 밥그릇을 챙기게 마련일 테고요.

나라지기가 굳이 있어야 하느냐 마느냐도 짚을 노릇이고, 나랏일을 맡을 크고작은 모든 자리에 누구를 받아들여야 아름다울까도 곰곰이 돌아볼 노릇이지 싶습니다. “나라를 헤아리며 일한다”는 말은 그저 거짓부렁이라고 느껴요. “나라를 헤아리는 척하면서 ‘나 하나 밥그릇’을 챙기려고 벼슬을 쥔다”고 해야 맞을 테고요.

《너무나 정치적인 시골살이》는 전북 진안에서 시골살이를 하는 분이 눈물과 피땀으로 아로새긴 꾸러미라고 느낍니다. 다만 워낙 시골살이가 고달파서 끝내 쇳덩이(자동차)를 마련해서 타시는구나 싶습니다. 이분 글에 2015년 기름 200ℓ가 7만 원이었다는 대목이 있는데 고개를 갸웃했습니다. 제 시골살이를 돌아보노라면, 불을 때는 기름 200ℓ가 7만 원이던 때는 2003∼04년 즈음입니다. 2015년이면 이미 14∼16만 원입니다. 2010년 무렵에도 200ℓ는 10만 원이 넘었습니다. 2025년에 200ℓ를 넣으려면 25만 원 남짓입니다.

아무튼 진안 시골이웃님이 쓴 책에 나오는 ‘전북 진안’ 이야기는 ‘전남 고흥’뿐 아니라 ‘경북 영양’이나 ‘경남 산청’하고도 썩 안 다르다고 느낍니다. 우리나라 모든 시골이 엇비슷합니다. 도토리 키재기마냥 어느 고을(시골 군 단위)이 더 바보스럽게 못난 벼슬질을 일삼느냐 하고 다투는 민낯입니다. 이러다 보니 애써 시골살이를 그리며 서울을 떠난 적잖은 젊은이는 몸과 마음이 다친 채 서울로 돌아가고, 겨우 시골에 살아남는 젊은이는 벼슬꾼(공무원·군의원·군수·교육청)이라면 이를 갈면서 안 섞이려고 합니다. 또는 시골에서 벼슬자리 하나를 얻으면서 말없이 다른 벼슬꾼하고 녹아드는 길로 나아갑니다.

해마다 ‘저출산·인구소멸’을 비롯해 숱한 목돈이 고을(시골 군 단위)로 떨어지는데 어떻게 누가 어디로 쓰는지 까마득합니다. 그러나 해마다 돈쓰기(예산집행)는 대단하고, 시골마다 벼슬꾼이 흘러넘치는데 무슨 일을 하는지 종잡을 길이 없곤 합니다.

《너무나 정치적인 시골살이》라는 책에도 나오듯, 시골 민낯은 ‘서울새뜸(서울에 뿌리를 둔 모든 언론사)’에서는 아예 안 다룹니다. 한 해에 한두 꼭지 겨우 다룰 동 말 동합니다. 붓대를 쥔 이들이 하나같이 서울이나 큰고장에서 살아가면서 ‘모지리 우두머리’를 나무라거나 감싸는 데에 바쁘거든요. 정작 이 나라를 어떻게 아름다이 돌보거나 가꾸거나 일으켜야 하느냐 같은 이야기를 쓰려고 붓대를 쥐는 글바치는 드물어도 대단히 드뭅니다.

나라꼴을 보면, 이쪽이건 저쪽이건 한숨이 나오는 판입니다. 똥 묻은 개가 겨 묻은 개를 나무란다는 옛말처럼, 서로 누가 더 더러운지 손가락질을 하고, 우리 스스로 이쪽과 저쪽으로 갈려서 “네가 더 더럽잖아? 네가 더 막나가잖아? 네가 더 잘못했잖아? 네가 더 답답하잖아? 네가 더 막말을 하잖아? 네가 더 귀를 닫잖아?” 하는 쌈박질을 되풀이합니다.

우리는 ‘모지리 우두머리’를 아예 등돌려야 하지는 않습니다만, 그이를 쳐다볼 틈을 줄이고서 ‘우리 아이들’과 ‘우리 들숲바다’부터 오래도록 차분히 지켜보고 돌아보고 살펴볼 일이라고 생각합니다. 내가 낳은 아이뿐 아니라, 이웃이 낳은 아이를 나란히 ‘우리 아이들’로 마주하고 품을 새 살림길을 일굴 노릇이라고 생각합니다. 이제 막 태어나는 아이들과 한창 자라나는 아이들이 물려받을 ‘아름살림터’를 바로 오늘부터 차근차근 새롭게 가꾸고 일구면서, 이 살림이야기를 꾸준히 말과 글로 남기고 들려줄 노릇이라고 생각합니다.

살림이야기를 들려주자면 안쓰럽고 안타까운 민낯도 조금 들춰야겠지요. 그런데 민낯을 들추되 너무 나무라지 말고서, 이제부터 우리가 손수 갈아엎고 바꿀 대목을 포근히 이야기해야지 싶습니다. 곪은 데를 너무 나무라다 보면 오히려 덧나요. 곪은 데가 시나브로 낫도록 우리 온몸을 고르게 사랑하고 돌보는 길을 열어야지 싶습니다.

그나저나 《너무나 정치적인 시골살이》는 줄거리가 뜻깊지만, 너무 되풀이하듯 같은 대목을 잇달아 다룹니다. 좀 솎고 추려야지 싶습니다. 글꼴이 너무 크기도 하고, 듬성듬성 뒤죽박죽으로 엮은 티가 나서 눈이 아프기까지 합니다. 겹치는 줄거리를 솎고서, ‘시골 민낯’ 이야기를 열너덧 꼭지쯤 새로 보탤 만하다고 봅니다. 막상 다루어야 할 시골 민낯을 몇 가지 못 다루었습니다.

ㅍㄹㄴ

선량한 권력은 없다고 믿는다. 노동자계급이 권력을 가지면 피지배계급을 위한 나라가 될 것이란 실험은 실패했다. (43쪽)

왜 사람들은 여전히 도시에 머물러 있을까? 아니, 귀농이나 귀촌을 했던 사람들마저 다시 도시로 돌아가는 이유는 뭘까? 나는 그 이유를 시골살이가 주는 불평등 때문이라 생각한다. (55쪽)

시골 또한 해체하고 재활용, 새활용을 해야 한다. 판매를 목적으로 하는 농업, 화학비료와 비닐 멀칭 등으로 자연을 파괴하는 농업을 지원하고 육성하는 방식은 해체되어야 한다. 시골을 땅과 더 가깝게 기대어 살고자 하는 사람들을 위한 곳으로 재해석해 보면 어떨까. (60쪽)

버스를 이용하지 않는 그에게 대중교통 문제는 심각하게 와닿지도, 시급하지도 않았을 것이다 … 시골에서 자가운전자와 대중교통 이용자가 살아가는 세계는 철저히 단절되어 있다. 대중교통 이용자의 불편함은 그저 ‘그들만의 문제’일 뿐이다. (85, 86쪽)

시골에서 버스를 타러 가는 길은 위험하다. 시골길 대부분은 보도와 자전거 도로가 없다. (109쪽)

빈집은행 제도는 어떻게 생각하는지 물었다. 군 해당 팀 과장은 “사람들은 시골에 쉬러 오지, 일하러 오지 않는다”라고 단언했다. (139쪽)

난방유는 2023년엔 25∼30만 원을 넘나든다. (149쪽)

제도를 마련하는 것은 중요하다. 그러나 인식의 변화 없이 제도만 있을 경우의 문제는 심각하다. 지원사업 예산 챙기기에 급급해 제도의 취지에 맞는 인식과 실천이 뒤따르지 못하는 개인이나 단체에 사업이 떨어지거나, 아예 제도 자체가 집행되지 못하는 경우가 생길 수 있기 때문이다. (171쪽)

“진안군이 청년이 여기에 살기를 바라는지 의문이에요.” (185쪽)

사실 용역은 용역일 뿐, 정책은 군에서 공무원들이 만들어야 한다. (205쪽)

시골 지자체들은 자기 지역의 문제점이 외부로 노출되는 것을 싫어한다 … 지자체는 지방소멸을 말하면서도 시골살이에 지친 사람들이 떠나는 근본적 원인은 외면한다. 그저 개발을 유치해 지자체 운용기금을 늘리고, 축제나 행사로 관광객을 유치하는 등 숫자를 통해 성과와 경제 규모를 키우려는 데만 골몰한다. (223, 224쪽)

+

《너무나 정치적인 시골살이》(양미, 동녘, 2024)

나는 유연한 노동시장과 불안한 삶을 고민하다가 시골로 이주했다

→ 나는 미끈한 일판과 흔들리는 삶을 헤아리다가 시골로 옮겼다

→ 나는 눅진한 밥벌이와 아슬한 삶을 근심하다가 시골로 왔다

13

이 구역에 있는 존재들이 테두리 안쪽이 아니라 바깥쪽을 향한다면 어떻게 될까

→ 이쪽에 있는 님이 테두리 안쪽이 아니라 바깥쪽을 바라본다면 어떻게 될까

→ 이쪽에 있는 분이 테두리 안쪽이 아니라 바깥쪽으로 간다면 어떻게 될까

18

시골의 삶도 각자도생이다

→ 시골살이도 따로살기이다

→ 시골살이도 혼길이다

23

이 책의 처음에는

→ 이 책 첫머리에는

→ 이 책은 처음에

24

시골에 내려간 이후 내가 만난 시골의 민낯을 기록하며

→ 시골에 가서 내가 만난 민낯을 적으며

→ 시골에 와서 내가 본 민낯을 옮기며

24

군수는 지역의 절대군주다

→ 고을지기는 만무방이다

→ 고을지기는 웃임금이다

25

홈리스가 되지 않기 위해

→ 길이웃이 되지 않으려고

→ 떨꺼둥이가 안 되려고

37

워라벨이란 육체와 영혼을 분리하는 신기한 능력을 가진 사람에게만 가능하다는 것을 깨달았다

→ 삶잘일잘은 몸과 마음을 나누는 재주가 놀라운 사람만 할 수 있는 줄 깨달았다

→ 살림꽃은 몸과 마음을 떼내는 재주가 대단한 사람만 할 수 있다고 깨달았다

38

아토피로 괴로운 내 몸을

→ 살갗앓이로 괴로운 몸을

39

위치는 괴물을 만든다

→ 자리는 망나니가 된다

→ 자리 탓에 두억시니다

43

농사를 짓는 직계존속이 있다면

→ 논밭을 짓는 핏줄이 있다면

→ 땅을 짓는 살붙이가 있다면

→ 흙을 짓는 한집안이 있따면

47

대안의 공간이 되기 위해서는 무엇보다 단절된 것들을 연결해야 한다

→ 새터가 되려면 무엇보다 끊긴 곳을 이어야 한다

→ 새마을이 되려면 무엇보다 끊긴 데를 맺어야 한다

61

열심히 손을 흔들어 어필하는 것도 잊지 말자

→ 힘껏 손을 흔들어 알려야 하니 잊지 말자

→ 신나게 손을 흔들어야 하니 잊지 말자

74

교통 약자들의 편의를 위해 노력해 달라는 원론적인 말을 하는 데 그쳤다

→ 뚜벅이를 헤아려 주십사 하는 말을 하다가 그친다

→ 걸음꽃을 살펴 주십사 하는 말만 하고서 그친다

85

자가운전을 하는 사람으로 대체하면 더 편할 것이라는 게 그 이유였다

→ 손수몰기를 하는 사람으로 바꾸면 낫겠다고 하였다

92

배수는 잘 되는지, 직장과의 거리가 너무 멀지는 않은지

→ 물은 잘 빠지는지, 일터와 너무 멀지는 않은지

→ 물빠짐은 되는지, 일하는 곳과 너무 멀지 않은지

116

시골에는 연세라는 게 있다

→ 시골에는 해삯이 있다

128

다른 누군가가 알아채야 하는데

→ 다른 누가 알아채야 하는데

→ 다른 이가 알아채야 하는데

143

※ 글쓴이

숲노래·파란놀(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《들꽃내음 따라 걷다가 작은책집을 보았습니다》, 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove