숲노래 우리말 / 숲노래 말넋

말꽃삶 36 ‘좋아하는 말’은 없습니다

― ‘말’을 보는 ‘마음’

우리말 ‘좋다’는 안 나쁩니다. 그렇다고 딱히 좋은 낱말이라고는 여기지 않습니다. 모든 말은 그저 마음을 담을 뿐입니다. 이 말이라서 좋거나 저 말이라서 나쁘지 않습니다. 말은 마음을 담는데, 마음이란 우리가 지은 삶을 담은 빛이에요. 우리가 지은 삶을 마음에 담게 마련이라서, 삶에서 좋음과 나쁨이란 없어요. 가싯길도 삶이고 꽃길도 삶이에요. 미움도 삶이고 사랑도 삶입니다.

우리가 스스로 이 삶을 어떻게 가꾸거나 짓느냐에 따라서 마음이 다르게 마련입니다. 시샘하거나 미워하거나 싫어하는 하루라면, 마음에도 시샘과 미움과 싫음이 고스란히 흐릅니다. 새롭게 찾아드는 하루를 시시하게 보거나 시답잖게 여기거나 시큰둥히 바라본다면, 마음에서 시시하고 시답잖으며 시큰둥한 빛이 어립니다.

어느 말은 거칠거나 깎아내리거나 얕보거나 따돌리거나 괴롭히는 뜻이 깃들기 때문에 ‘나쁘다’고 여기기도 합니다. 그러나 거칠어도 거친 삶이고, 깎아내려도 깎아내리는 삶이고, 따돌리거나 괴롭혀도 따돌리거나 괴롭히는 삶입니다. 눈물이 나기에 눈물나는 삶이고, 슬프기에 슬픈 삶이며, 아프기에 아픈 삶입니다. 이렇게 다 다른 삶을 섣불리 ‘좋다’나 ‘나쁘다’로 가를 수 없습니다. 자꾸 ‘좋다’나 ‘나쁘다’로 가르는 탓에 오히려 삶을 가두다가 마음을 가두고 말까지 가둔다고 여길 만합니다.

누가 누구를 괴롭히기에 ‘괴롭힘말’이 태어납니다. 괴롭히는 몸짓과 삶과 매무새가 그대로 마음에 깃들어서 말로 태어나거든요. 누가 누구를 사랑하기에 ‘사랑말’이 깨어납니다. 사랑하는 몸짓과 삶과 매무새가 고스란히 마음에 흐르면서 말로 깨어나요.

거친말이나 막말이나 삿대말이나 더럼말이 있다면, 우리 삶터에 거칠거나 막되거나 삿대질을 일삼거나 더럼짓을 저지르는 사람이 있다는 뜻입니다. 그래서 “거친말을 없애자”고 외친들 거친말은 안 사라집니다. 이른바 ‘비속어·욕·차별어’를 없애자고 외치더라도 ‘비속어·욕·차별어’는 안 없어집니다. 왜 그럴까요? 말이란 마음이 드러나는 소리요, 마음이란 삶을 담아서 드러내는 그릇이거든요.

어느 말이 거친말(비속어)이라고 한다면, 거친말이 불거지는 삶을 치울 노릇입니다. 얄궂고 안타깝고 딱한 삶을 그대로 두면서 말(거친말·비속어)만 치워낼 수 없습니다. 어느 말이 막말(욕)이라고 한다면, 막말을 어른한테서 배운 아이들만 탓할 수 없습니다. 막말을 아무 곳에서나 마구 읊는 어른부터 마음과 매무새와 말씨와 삶을 아름답게 바로세우거나 다잡을 노릇입니다.

아이들은 어른들 말씨를 흉내내거나 따라하거나 배웁니다. 아이들이 먼저 막말(욕)을 쓰는 일은 없습니다. 둘레에서 막말을 하니까 “나도 써야겠어!” 하고 느끼면서 젖어들 뿐입니다. 둘레에서 사랑말을 하고, 살림말을 펴고, 숲말을 나눈다면, 아이들은 저절로 사랑말과 살림말과 숲말로 삶을 누리면서 마음에도 사랑말과 살림말과 숲말이 흐르고 피어나고 깨어납니다.

좋아하는 말이 있나요?

으레 한글날 언저리에 “좋아하는 말이 있나요?”나 “사람들한테 알려주고 싶은 ‘좋은말’을 뽑아 주셔요!” 하고 묻는 분이 있습니다. 한글날이 아니어도 이렇게 묻는 분이 제법 있습니다. 이렇게 묻는 분한테 으레 ‘좋다’라는 낱말부터 말밑을 풀어내어 들려줍니다.

우리말 ‘좋다’는 ‘좇다’에 ‘좁다’가 얽힙니다. 뜻으로만 본다면 “좋다 : 마음에 들다”요, “나쁘다 : 마음에 안 들다”입니다. 마음에 들려면 ‘좁혀’야 합니다. 이쪽도 저쪽도 그쪽도 다 좋을 수 없어요. 그저 다 좋다고 하는 말은 하나도 안 좋다고 여기는 셈일 뿐 아니라, 다 싫거나 나쁘다고 손을 놓는 셈이기도 합니다.

마음에 드는 자리로 좁히기에 ‘좋’습니다. 마음에 든다고 하는 ‘좋다’이기 때문에, 스스로 마음에 드는 쪽으로 ‘좇’습니다. 이러다가 ‘쫓기’듯 서두르거나 바빠요. 어느 쪽만 좋아할 적에는 그만 좁은 마음으로 기울면서 좇고 쫓기다가 ‘조용’합니다. 말을 해야 할 적에 말을 않기 일쑤예요. 좋아하는 쪽만 좇기에, 안 좋아하는 쪽에는 아무 마음이 없이 등지는 터라, 가까이에서 벌어지는 일에도 눈길조차 없으니 아무 말을 않는 ‘조용’한 팔짱질로 흐르곤 하더군요.

이리하여 “저는 좋아하는 말이 없습니다. 이미 어느 말이건 ‘좋은말·나쁜말’로 가를 수 없고, 눈길을 좁혀서 마음까지 좁으려는 뜻이 없기 때문에, 저는 늘 ‘사랑할’ 말을 헤아립니다.” 하고 이야기를 들려줍니다.

사랑은 뭘까?

둘레에서 으레 흔히 자주 늘 쓴다고 할 만한 ‘사랑’입니다만, 오히려 사랑이 왜 어떻게 사랑인지 모르는 분이 아주 많습니다. 사랑은 “좁히는 마음”도 아니고 “넓히는 마음”도 아닙니다. 사랑은 해바람비와 들숲바다처럼 그저 온통 품어서 풀어내는 푸근한 결입니다. 날씨가 다르더라도 해는 온누리에 고루 비춥니다. 날씨는 다르지만 바람과 비도 온누리에 두루 찾아듭니다. 들숲바다는 뭇목숨을 너르게 품는 터전입니다.

사랑이란, 이쪽도 저쪽도 그쪽도 아닌 오롯이 ‘나’이고 ‘너’이면서 ‘우리’인 ‘하나’라고 여길 만합니다. 나는 너를 보고, 너는 나를 봅니다. 너랑 나는 서로 다른 넋이면서 하나인 숨빛이기에 ‘우리’로 어울리고 어우르고 아우르면서 포근히 안습니다. 겨울을 녹이는 포근하고 푸근한 품이 사랑입니다. 언제나 따뜻하게 모두 풀어내는 풀빛처럼 푸르게 빛나는 사랑입니다.

내리사랑과 치사랑이라는 말이 있듯, 사랑은 기울지 않고 오르내리지 않습니다. 사랑은 그저 바라보고 나아가면서 함께 있고 같이 서며 나란히 걷습니다.

사람이란?

우리가 사람이라면, 사랑을 하는 사이로서 들숲바다를 품고 해바람비를 머금는다는 뜻이라고 느낍니다. ‘사람·사랑’은 ㅁ과 ㅇ이 다를 뿐이면서 하나인 낱말입니다. 닿소리 ㅁ은 모두는(모으는) 결을 나타내고, 닿소리 ㅇ은 알고 아우르는 결을 나타냅니다. 사람과 사람 사이에 포근히 해가 들고 바람이 깃들기에 새롭게 마주합니다. 하늘과 땅 사이에 ‘새’가 날듯, 스스로 생각하면서 새롭게 이 삶을 일구고 가꾸고 짓고 돌볼 줄 아는 사랑으로 들숲바다를 품으면서 노래하기에 사람입니다.

사람은 서로 좋아하지 않습니다. 사람은 서로 사랑합니다. 사람은 좋거나 나쁘다고 가르려고 태어나지 않습니다. 사람은 사랑으로 아우르면서 너나없이 우리(하늘·한울)를 이루려고 태어납니다.

우리말 ‘하늘·한울’은 “하나인 울”입니다. 울·우리가 하나이기에, 함께이기에, 하얗게 햇빛이기에, 함초롬하고 함함히 빛나기에 하나인 나와 너입니다. 이러한 결을 읽어 본다면, 누구나 “나는 어떤 말을 사랑하는 하루일까?” 하고 곱씹을 만합니다. 이리하여 “그렇다면 어떤 말을 사랑하나요?” 하고 누가 묻는다면 빙그레 웃으면서 한 마디를 들려줍니다.

나는 ‘사랑’이라는 말을 사랑합니다

사랑을 사랑합니다. 사람으로서 사랑을 사랑하려는 하루를 살고 살림하려고 합니다. 사랑을 배우고 알아가려고 숲을 품는 길을 찾습니다. 사랑말을 나누고 싶기에 숲말을 익혀서 펴고, 살림말을 일구면서 살림글로 옮깁니다.

사랑말을 한다면 하나도 안 어렵습니다. 사랑글을 쓸 적에도 참으로 쉽습니다. 사랑이 없기에 어렵고 딱딱한 말이나 글입니다. 사랑을 등지기에 굳이 딱딱하고 어렵게 말을 하거나 글을 쓰더군요. 일본말씨나 옮김말씨(번역체)나 영어나 일본한자말이나 중국한자말이 ‘나쁘’지 않습니다. 일본사람은 일본말을 하면 되고, 미국사람은 미국말을 하면 되고, 중국사람은 중국말을 하면 되어요.

우리는 이 땅에서 나고자라면서 이 땅에서 이웃과 동무를 마주하는 살림살이인 터라, ‘좋은말’도 ‘나쁜말’도 아닌 ‘우리말’을 ‘우리글’로 펼 뿐입니다. 너와 나를 아우르는 말인 ‘우리말’입니다. 너랑 나를 사랑으로 마주하는 말인 ‘사랑말 = 우리말 = 살림말 = 숲말’입니다.

이쪽이 좋으냐 저쪽이 좋으냐 하고 따지거나 가르려고 하면, 으레 싸움박질로 번집니다. 어느 쪽에 서든 고요히 사랑일 적에는 반짝반짝 웃고 노래하고 춤추면서 어깨동무를 이루는 아름말과 아름글로 눈뜹니다.

사랑하는 사람이기에 저절로 아름답습니다. 사랑을 잊은 목숨붙이라면 아무리 덧씌우거나 치레하거나 꾸미더라도 ‘사랑척·사랑흉내·사랑시늉·사랑탈’일 뿐입니다. ‘척·흉내·시늉·탈’은 겉모습이에요. 사랑하고 아주 멀고, 사랑을 하나도 모르는 술레입니다.

한글날이건 한글날이 아니건, 말을 보는 마음을 함께 읽기를 바랍니다. 좋아하는 굴레에서 사르르 빠져나와서 사랑하는 살림을 초롱초롱 맑은 눈과 반짝반짝 밝은 마음으로 즐겁게 노래하기를 바라요.

ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

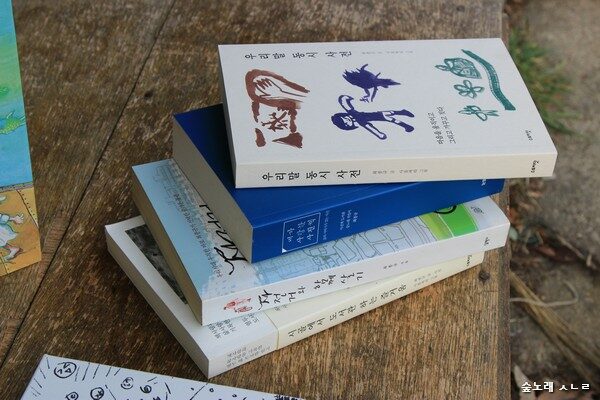

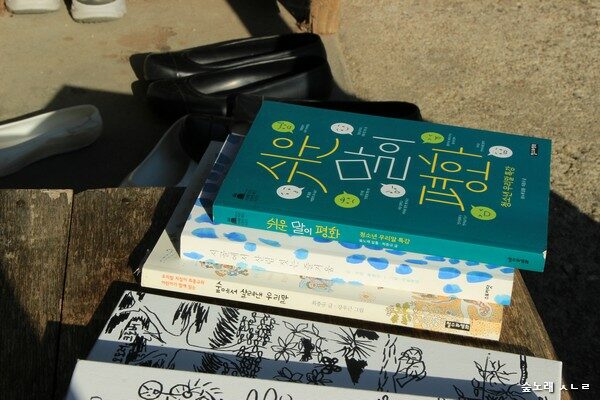

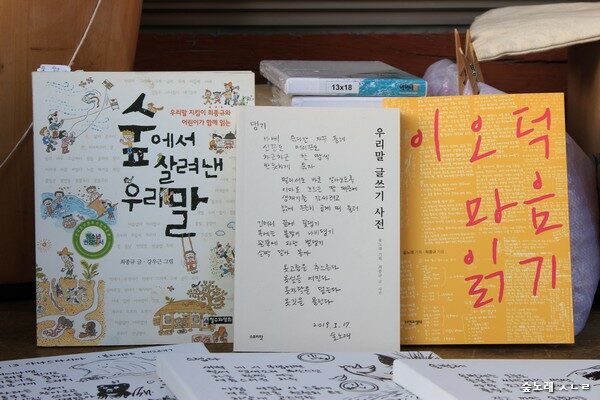

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《들꽃내음 따라 걷다가 작은책숲을 보았습니다》, 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove