숲노래 책숲마실 . 마을책집 이야기

비맞는 서울길 엄지메 (2024.9.12.)

― 서울 〈꽃 피는 책〉

서울로 오는 길에 “마포구 한켠에 있던 어마어마한 쓰레기섬”을 가리키던 이름이 도무지 안 떠올랐습니다. 고흥을 떠난 시외버스가 서울에 닿을 즈음 비로소 “아! ‘꽃섬’이었지! ‘난지도’라고도 했고!” 하고 혼잣말을 했습니다. 한때는 꽃섬 둘레로는 아예 가지도 않았다는 택시일꾼이 많습니다. 손님을 꽃섬 둘레로 모시기만 해도 택시에 쓰레기냄새가 배었다더군요.

꽃밭에서는 꽃내음이 번집니다. 숲에서는 숲빛이 퍼집니다. 바다에서는 바닷결이 풍겨요. 그러면 부릉부릉 빵빵 넘실대는 서울에는 어떤 내음과 빛과 결이 흐를까요? 풀죽임물을 무시무시하게 뿌려대는 시골에는 무엇이 있을까요?

살림단지(문화비축기지)라는 곳에서 이야기꽃을 펴고서 염창나루 둘레로 옮기려는데, 예전 기름단지(석유비축기지) 둘레는 길이 오락가락이라 한참 헤매고 돌았습니다. 엎어지면 코닿을 길을 실컷 에둘렀더군요. 겨우 서울시내버스를 탔다 싶더니 북새판(퇴근길 정체)입니다. 5분이면 건너가서 닿는다는 길을 1시간에 걸쳐서 갔습니다. 시골에서 1시간이면 100킬로미터는 거뜬히 달릴 틈인데, 시골에서는 북새판이란 한 해 내내 없는데, 서울은 늘 북새판입니다.

시내버스를 내리고서 걷습니다. ‘용왕산’ 곁을 걷습니다. 길에 담배꽁초가 수북합니다. 양화어린배움터 둘레도 길바닥은 꽁초밭입니다. 그런데 ‘YANGHWA’라는 글씨가 커다랗고 ‘양화’라는 글씨는 깨알같습니다. 나중에 알고 보니 ‘엄지메’라 일컫던 야트막한 동산이라는데, ‘엄·엄지’라는 우리말이 무얼 나타내는지 생각하거나 살피는 분이 드물거나 없는 듯싶습니다.

이러구러 마을책집 〈꽃 피는 책〉 앞까지 다다릅니다. 다만, 〈꽃 피는 책〉은 닫혔습니다. 다른 일이 바쁘셔서 자주 닫거나 늦게 열거나 일찍 닫는다고는 들었지만, 요 몇 해 사이에 늘 헛걸음만 합니다. 시골에서 살기에 옆집으로 마실하듯 온다면 허탕을 치기 쉬울 수 있어도, 그저 이웃집 나들이를 하듯이 북새판을 가르고 꽁초밭을 건너서 책집 앞에 이르지만, 돌아서야 합니다. 염창나루 언저리는 시끌시끌합니다. 술판에 노닥판입니다. 하루일을 마치고사 집으로 돌아가는 사람도 많고, 놀고 마시는 사람도 많습니다. 마을가게(편의점) 걸상은 거나한 아재가 이미 차지했습니다.

삶이 빛난다면, “삶에 끝이 있다”기보다는, “누구나 살아가며 씨앗을 남기기에 모든 사람은 즐겁게 새길을 나아간다”고 느껴요. 비가 오면 싫어하며 ‘물폭탄’처럼 끔찍말을 일삼는 이곳 서울은 어떤 삶길인가 하고 새삼스레 곱씹습니다.

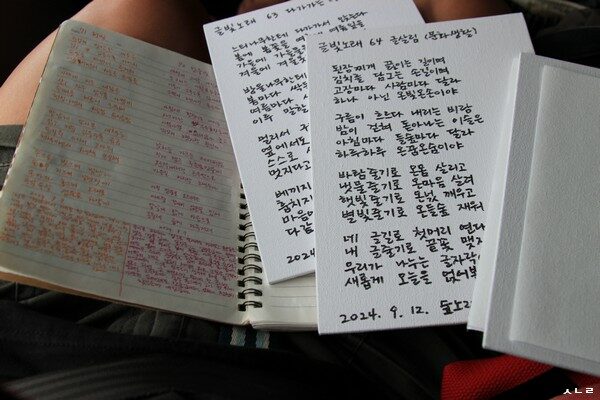

《반짝반짝 빛날지도》(최종규와 19사람, 168, 2024.1.10.)

ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove