-

-

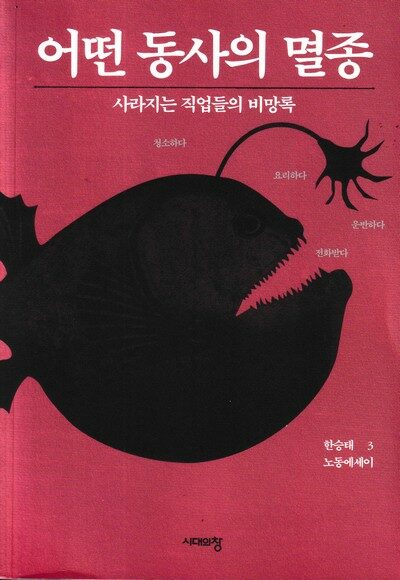

어떤 동사의 멸종 - 사라지는 직업들의 비망록 ㅣ 한승태 노동에세이 3

한승태 지음 / 시대의창 / 2024년 6월

평점 :

숲노래 책읽기 / 인문책시렁 2024.8.9.

까칠읽기 39

《어떤 동사의 멸종》

한승태

시대의창

2024.6.17.

《어떤 동사의 멸종》(한승태, 시대의창, 2024)을 읽는 내내 《하얀 구름 외길》(조지 오웰/권자인 옮김, 행림각, 1990)이라는 책이 떠올랐다. 《어떤 동사의 멸종》은 어쩐지 ‘조지 오웰’스러운 글이기를 바란 듯싶다. 다만, 아무리 보아도 ‘조지 오웰을 한글판으로 옮긴 일본말씨’스럽다.

조지 오웰이라는 분은 ‘밑바닥 일자리’에 스스럼없이 녹아들어서 함께 일하고 함께 쉬고 함께 살아낸 하루를 글로 옮겼다. 조지 오웰 님이 쓴 영어가 ‘어렵’거나 ‘먹물스럽’지 않았으리라. 글을 못 배운 사람이라면 조지 오웰 님이 쓴 글을 아예 못 읽을 수밖에 없지만, ‘조지 오웰이 쓴 글을 말로 들려주’면, ‘글을 모르는 누구라도 다 알아들을’ 만했으리라.

이와 달리 《어떤 동사의 멸종》은 ‘글을 모르는 일꾼’이 읽어내기에 대단히 빡빡하고 어렵고 뒤숭숭하다. 조지 오웰 님은 글멋을 부리거나 겉멋글을 쓰려고 밑바닥 이웃하고 함께 일하지 않았다. 그러나 한승태 씨는 ‘글로 멋을 부리는 길’로 나아가려고 이런저런 곁일(알바)을 했구나.

“어떤 동사의 멸종”은 무슨 뜻일까? 책이름도 이렇게 겉멋을 부려야 할까? 일본말씨하고 옮김말씨를 뒤섞은 책이름처럼, 첫 줄부터 끝 줄까지 온통 글치레로 넘실거린다. ‘일을 했’으나 ‘일하는 말씨’가 아니다. 일자리를 찾아서 몸을 기울였지만, 막상 ‘일말’이 아니다.

“사라지는 일”을 하면서 바라본 “사라지는 말”일 텐데, 돈을 버는 일자리에 앞서 집안일부터 해야 할 텐데 싶다. 집에서 밥살림을 차근차근 하고 나서야 ‘밥하는 일자리’를 맡아야 하지 않을까? 부엌칼질을 못 하는 사람은 없다. 안 하려고 하니 안 할 뿐이다. 어린이가 기나긴 해에 걸쳐서 어버이 곁에서 소꿉놀이를 하다가 어느 날 문득 알뜰하고 다부진 살림꾼으로 거듭나듯, ‘먹물글’이 아닌 ‘땀글’과 ‘일글’과 ‘살림글’을 쓸 수 있기를 빈다. 틀림없이 땀을 옴팡 쏟는 일을 했다지만, 글자락에 땀이 묻어나지는 않고, 먹물만 묻어난다. 글쓴이는 이곳저곳에서 땀을 잔뜩 쏟았구나 싶으나, 정작 땀빛을 이슬빛으로 풀어내는 빗방울빛으로 살리는 길을 아예 눈감거나 귀닫은 듯싶다.

《토지》를 남긴 박경리 님은 밭짓기를 그렇게 즐기셨지만, 막상 밭일을 하는 할매나 할배가 쓰는 시골말이나 흙말을 글에는 아예 안 썼다. 글을 몰라도 살림을 짓고 사랑을 나누고 삶을 일구는 수수한 사람들이 어떤 삶말과 살림말과 사랑말과 숲말을 지피는가를 눈여겨보거나 귀담아듣지 않을 적에는, 누구라도 글치레라는 굴레에 갇힌다. 더구나 36쪽 글줄은 뭔가? 돌고래가 어떤 바다이웃인지 참말로 몰라서 이런 허튼글을 쓰는가?

ㅅㄴㄹ

첨단 기술에는 사이드미러와 비슷한 성질이 있다

→ 눈부신 길은 옆거울과 비슷하다

→ 높은곳은 옆거을과 비슷하다

8

대신 나는 사라져가는 직업들의 비망록을 남겨 보려고 한다

→ 나는 사라져가는 일을 남겨 보려고 한다

→ 나는 사라져가는 일을 옮겨 보려고 한다

→ 나는 사라져가는 일을 적어 보려고 한다

10쪽

국민연금 개시연령인 65세 정도까지가 대다수인데

→ 나라꽃돈 받는나이인 65살쯤까지가 흔한데

20

돌고래와 비등비등한 두뇌의 한계로 괴로워하는 영혼들 앞에서 지적 능력을 과시하던 철없던 젊은이는

→ 머리가 안 돌아서 괴로워하는 넋 앞에서 똑똑하다고 자랑하는 철없는 젊은이는

36

이곳의 드레스 코드는 ‘이거 어제 입었던 건지 아무도 눈치 못 채겠지?’인 듯싶었다

→ 이곳 옷차림은 ‘어제 입은 줄 아무도 눈치 못 채겠지?’인 듯싶다

→ 이곳은 ‘어제 입은 줄 아무도 눈치 못 채겠지?’ 하는 차림새 같다

43쪽

갑자기 기억 속으로 파고들어 와 분노로 온몸을 부들부들 떨게 만든다

→ 갑자기 떠올라 온몸이 부들부들한다

→ 갑자기 생각나 온몸을 떤다

→ 갑자기 되살아나 온몸이 타오르고 떤다

63

결코 자신의 문제일 수 없는 일을 자기 일처럼 대하길 요구하는 사람의 딜레마가

→ 내 일일 수 없는데 내 일처럼 여기길 바라니 엇갈리고

→ 내가 풀 수 없는데 내가 풀기를 바라니 힘들고

→ 내 짐이 아닌데 내가 지기를 바라니 막다르고

102쪽

밥벌이의 수단으로 친절을 사용해야 하는 일자리의 모든 것이 이 한 마디 속에 압축되어 있었다

→ 밥벌이를 하려면 착해야 한다는 뜻이 이 한 마디에 담겼다

→ 밥벌이를 하려면 사근사근해야 하는 얼개를 이 한 마디에 담았다

102쪽

물이 샌다. 줄줄 샌다. 누수漏水

→ 물이 샌다. 줄줄 샌다

133

묵언 수행 중이거나 수다쟁이거나

→ 말이 없거나 수다쟁이거나

→ 조용하거나 수다쟁이거나

141

상차 작업에 익숙해지면 고구려인 못지않은 축성의 대가가 될 것 같았다

→ 짐싣기가 익숙하면 고구려사람 못지않게 담을 잘 쌓을 듯했다

152

육체적으로도 하차보다 수월하지 않다

→ 내릴 때보다 수월하지 않다

→ 내리는 힘보다 수월하지 않다

152

하차 작업은 위에 있는 짐을 내려놓는 동작이 많지만

→ 내릴 적에는 위쪽 짐을 내려놓는 몸짓이지만

152

다른 평범한 일들이 에둘러 암시하고 마는 것

→ 다른 수수한 일로 에두르는 길

→ 다른 작은 일로 에두르는 길

160

필자에겐 이쑤시개만 한 면봉이 존재의 근원까지 박살 낼 수 있는 몽둥이처럼 보인 적이 있다

→ 이쑤시개만 한 솜막대가 나를 박살낼 수 있는 몽둥이처럼 보인 적이 있다

→ 이쑤시개만 한 솜대가 목숨을 박살낼 수 있는 몽둥이처럼 보인 적이 있다

181

1인분씩 만드는 게 아니기 때문에

→ 한그릇씩 하지 않기 때문에

193

사수가 없어서 아쉬운 점은, 좋게 말해도 예측 불가인 나 자신의 불, 칼 다루는 솜씨로부터 나를 보호해 줄 감독이 없다는 것뿐만이 아니었다

→ 길잡이가 없으니, 불이나 칼을 못 다루는 나를 돌볼 사람이 없다. 이뿐만이 아니다

→ 앞사람이 없으니, 불과 칼을 엉성히 다루는 나를 지켜볼 사람이 없다. 이뿐만이 아니다

204

이제는 홀과 주방 사이의 비무장지대마저 사라져버렸다

→ 이제는 마루와 부엌 사이에 고요터마저 사라져버렸다

→ 이제는 마루와 부엌 사이에 아늑터마저 사라져버렸다

204

홀 직원의 분노에 찬 십자포화를 오롯이 받아내야 했다

→ 짜증난 마루일꾼이 퍼붓는 말을 오롯이 받아내야 했다

→ 마루지기가 활활 쏘아대는 말을 오롯이 받아내야 했다

204쪽

음식 쓰레기 처리 문제는 실제로 물리적 전투를 불러일으킬 뻔했다

→ 밥쓰레기를 누가 버리느냐 때문에 싸울 뻔했다

→ 밥쓰레기를 치우는 일로 주먹이 오갈 뻔했다

224

오랫동안 주방에서 함께 일하면 가족이 되거나 원수가 된다

→ 오랫동안 부엌에서 함께 일하면 한집안이거나 미워한다

225

웍을 불 쪽으로 살짝 기울여서는 불맛까지 입히는 것이 여지없는 고수의 솜씨였다

→ 우묵이를 불 쪽으로 살짝 기울여서는 불맛까지 입히니 대단하다

230

하지만 이 작업이 시종일관 형벌이기만 한 건 아니다

→ 그러나 이 일이 늘 힘들기만 하지는 않다

→ 그런데 이 일이 내내 고되지는 않다

302

중요한 것은 사람들로 하여금 그러한 고민을 하게끔 만드는 지점에 서게 하는 것이다

→ 사람들이 그곳을 생각하게끔 북돋아야 한다

→ 사람들이 그곳을 바라보게끔 이끌어야 한다

380

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove