'책이당'은 이제 닫았습니다.

새터로 옮겨서 새로 열 수 있으나

아직 새로 열지는 않았습니다.

+

숲노래 책숲마실 . 마을책집 이야기

노래를 품고서 (2021.11.5.)

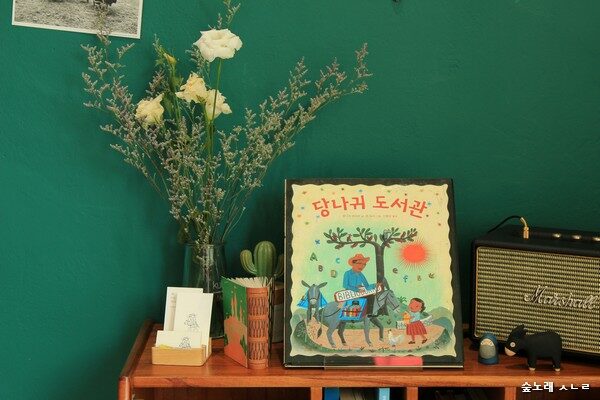

― 서울 〈책이당〉

지난밤에 신림동에서 하루를 묵었습니다. 서울 어느 곳이 안 시끄럽겠습니까만, ‘별빛거리’란 이름이 붙은 언저리는 술에 전 사람들이 새벽까지 떠드는 소리가 우렁찹니다. 허울은 ‘별빛거리’라지만, 속으로는 ‘술노닥질’입니다. 저야 하룻밤 머물다 떠나지만 이 둘레에서 살아가는 이웃은 괴롭겠어요. 밤새 술을 푸는 사람이 아닌, 늘 이곳에서 지낼 마을사람한테는 밤에 별을 보러 나오기조차 꺼릴 만할 텐데, ‘술집거리’에 뜬금없는 이름을 붙인 마음이 얄궂습니다.

그러나 이런 마을빛을 헤아리면서 새벽에 노래를 한 자락 적습니다. 동틀녘까지 질러대는 소리를 귓가로 흘리면서 〈책이당, 책 이는 당나귀〉라는 마을책집한테 건넬 열여섯 줄을 여밉니다.

책을 이면 안 무겁느냐 / 묻는 그대한테 / 별빛을 이면 무겁느냐 / 넌지시 되묻는다 // 책을 펴며 뭐가 즐겁느냐 / 궁금한 너한테 / 날개를 펴면 안 즐겁느냐 / 가만히 속삭인다 // 책을 써서 돈이 되느냐 / 따지는 분한테 / 사랑을 돈으로 쓸 수 있느냐 / 조용히 대꾸한다 // 나귀 등잔에 나비가 앉아 / 나긋나긋 날갯춤이다 / 나는 나풀나풀 빛살을 / 나즈막이 나누어 누린다 (책 이는 당나귀 : ㅅㄴㄹ 2021.11.5.)

술을 마시고픈 어른이라면 곁에 아이를 둘 노릇입니다. 아이 곁에서 아이가 지켜볼 만한 몸짓과 말짓을 참답게 하는지 스스로 돌아볼 줄 알아야 비로소 ‘술 한 모금’ 누릴 어른입니다. 아이들이 도무지 못 봐줄 몰골이나 꼬락서니를 보이는 사람이라면 얼른 술을 떼거나 멀리할 노릇입니다.

모든 사람은 별빛을 품고서 태어납니다. 별빛을 잊은 사람은 새카맣게 마음이 타버리지만, 별빛을 늘 그리는 사람은 누구나 언제나 눈부십니다. 모든 책은 나무를 품고서 태어납니다. 나무빛을 헤아리는 줄거리를 담은 책이라면 아름다운데, 나무빛하고 등진 채 돈·힘·이름에 사로잡힌 책이라면 안쓰럽습니다.

잘 팔리거나 많이 읽혀야 할 책이 아닙니다. 끝없이 되읽으며 사랑을 되새기고 이 삶을 사랑으로 짓는 살림길을 아름다이 생각하는 밑거름이어야 할 책입니다.

마음으로 오가면, 마음에 닿는 실 한 올로 이야기가 즐거이 흐릅니다. 마음을 잊거나 닫은 채 마주하면, 서로 아무런 실이 닿지 않으니 겉도는 말만 고이다가 어느새 덧없이 스러집니다. 모든 책이 나무노래를 품을 수 있기를 빕니다.

《사라진 색깔》(콘스탄체 외르벡 닐센 글·아킨 두자킨 그림/정철우 옮김, 분홍고래, 2019.7.10.)

《곁책》(숲노래 밑틀·최종규 글, 스토리닷, 2021.7.7.)

ㅅㄴㄹ

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove