-

-

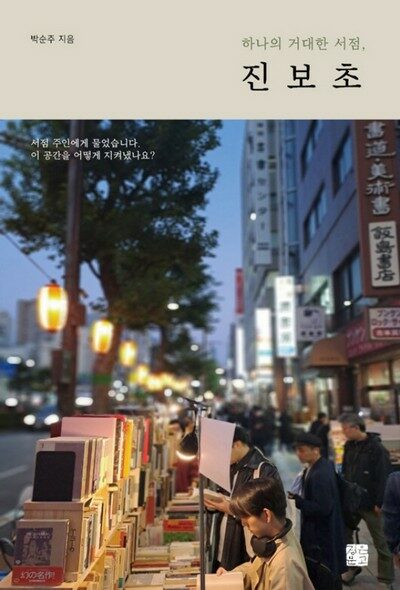

하나의 거대한 서점, 진보초

박순주 지음 / 정은문고 / 2024년 3월

평점 :

숲노래 책읽기 / 책넋·책살림 2024.5.13.

까칠읽기 3

《하나의 거대한 서점, 진보초》

박순주

정은문고

2024.3.25.

《하나의 거대한 서점, 진보초》(박순주, 정은문고, 2024)를 부산 어느 마을책집에서 읽었다. 처음에는 사려고 집었다가, 서서 다 읽고는 얌전히 내려놓았다. 몇 가지를 짚어 본다. 먼저 ‘고서점’은 일본말이다. 우리말은 ‘헌책집’이다. 표준국어대사전에는 ‘헌책방’이 올림말로 나온다. ‘헌책집’이라는 낱말은 이곳을 오래 드나들던 책손하고, 이곳을 오래 꾸린 책집지기가 썼다. 나는 1992년부터 헌책집을 드나들었는데, 이른바 일제강점기부터 헌책집을 드나든 할배라든지, 서른 해 남짓 헌책집을 꾸린 어르신은 ‘입말’로 ‘책집’이나 ‘책가게’라는 이름을 쓰셨다. 그리고 이분들은 ‘헌책집·헌책가게’처럼 ‘헌-’을 앞에 붙여서 쓰기도 하지만, 웬만하면 수수하게 ‘책집·책가게’라고만 했다. 다만, 나는 처음에는 고지식하게 ‘표준국어대사전 올림말’인 ‘헌책방’이라는 낱말만 썼다가, 한참 뒤에 이르러서야 ‘헌책집’이라는 입말로 바로잡았고, ‘손길책집·손빛책집’처럼 새롭게 이름을 붙이기도 했다. 이미 헌책집지기를 그만두거나 돌아가신 숱한 어르신한테서 “예까지 와서 책을 사는 분들은 그냥 책을 좋아하는 분들이 아니야. 다들 한가닥 하는 지식인이거나 학자 분이시지. 그런데 이분들이 책을 살 때면 왜 이렇게 값을 후려치려고 하는지 몰라. 그래서 우리 집(책집)도 간판에 한자로 ‘고서점’이라고 적었어. ‘헌책’이나 ‘헌책집’이라고만 하면 어쩐지 무시하더라고. ‘헌책’이라고 하면 값싸게 50원이나 100원짜리 책이라고 여기고, ‘고서’라고 하면 10만 원이나 100만 원 책값을 불러도 안 비싸다고 여기더라고.” 같은 말을 익히 들었다.

나는 가난한 책벌레라서 일본마실은 엄두도 못 냈다. 아니 ‘책값을 안 쓰’면 일본마실이야 어렵잖이 할 수 있었다. 날마다 우리나라 온갖 책집을 여러 군데 들러서 책값을 써대니, 날개를 타고서 이웃나라로 마실할 짬이란 아예 없었다. 이러다가 2001년부터 《보리 국어사전》 편집장과 자료조사부장 두 가지를 맡아서 했는데, 일터에서 ‘일본 출장’을 딱 한 판 보내 주었다. 출장을 보내 준다기보다는, 일터지기(출판사 대표)가 일본으로 ‘책을 사러 다녀오’는 길에 짐꾼 노릇이었다. 요새는 날개에 짐을 마음껏 못 싣지만, 2001년에는 ‘스스로 짊어질 수 있으면 200킬로그램’이 넘어도 짐으로 부칠 수 있었고, 돈을 더 안 받았다. 다시 말하자면, 2001년에 도쿄 간다 책골목으로 ‘짐꾼으로 출장’을 다녀올 적에 200킬로그램이 넘는 책꾸러미를 혼자 이고 지고 날라서 나리타나루로 갔고, 김포나루에 내려서 우리 일터까지 옮겼다. 이 짐꾼 노릇으로 쌔빠지는 줄 알았지만, 처음으로 일본책집을 돌아보았고, 간다(진보초) 책골목이 어떠한 책빛인지를 비로소 알아보고는 “사장님, 해마다 짐꾼으로 보내 주실 수 있을까요?” 하고 여쭈었지만, 이듬해부터 ‘공항 수하물 요금’이 바뀌어서 더 일본마실을 못 했다. 왜냐하면 2001년 9월에 미국에서 터진 어느 일 탓에, ‘공항 수하물 규정’이 까다롭게 바뀌었고 ‘무게 제한’이 생겼다.

이러다가 2018년에 드디어 목돈을 스스로 모아서 두걸음째 간다 책골목을 누릴 수 있었고, 열여덟 해가 흘렀어도 한결같이 빛나는 책숨을 고루 느끼면서 “우리나라는 서울 청계천도 부산 보수동도 인천 배다리도 대전 원동도 청주 중앙시장도 광주 계림동도 대구 대구시청도 전주 홍지서림 둘레도, 나라뿐 아니라 지자체에서 거들떠보지도 않으면서 하나도 안 살렸구나” 하고 느꼈다. 그러나 나라하고 지자체가 도와야 살아나지 않는다. 일본하고 우리나라는 ‘우리 스스로’ 책 곁에 어떻게 서느냐 하는 품새부터 다르다. 일본 책집지기 곁에는 ‘수수한 책벗’이 수두룩하다. 우리나라 책집지기 곁에는 ‘수수한 책벗’이 너무 적다. 우리나라에서 ‘책 좀 읽는다’는 분들치고서 ‘그분이 살아가고 일하는 마을에 있는 작은 헌책집을 한 달에 하루라도 드나들면서 책빛을 품는 분’이 드물어도 너무 드물다. 한 달에 하루는커녕 몇 해에 한 걸음조차 안 하는 ‘책 좀 읽는다’는 분이 넘친다.

생각해 보자. 도서관에 놓인 책이 헌책집에 꽂힌 책보다 먼지가 많이 쌓이고 손때를 더 많이 타서 지저분한 줄 몇 사람이나 눈치를 챌까? 헌책집지기는 날마다 새벽부터 밤까지 ‘책을 닦고 먼지를 턴’다. 이따금 ‘책먼지를 안 닦고 안 터는 헌책집지기’가 있다. 책먼지를 굳이 안 닦고 안 터는 헌책집지기는 “그냥 사람들이 더 싸게 사가기를 바라서 그냥 둬요.” 하시더라. 우리나라 도서관지기는 “책을 닦고 손질하기”를 하는 일에 어느 만큼 품을 들일까? 아예 안 하지는 않으리라만, 헌책집지기처럼 품을 들이는 곳을 아직 못 봤다. 헌책집에는 ‘책을 사러’ 오는 사람이 드나든다. 그래서 정갈하게 닦고 손질한 책은 이내 사라진다. 도서관에는 ‘책을 빌려 읽으러’ 오는 사람이 북적인다. 그래서 그야말로 손때를 많이 타고, 학교도서관을 보면 ‘책이 아닌 넝마’가 뒹굴기 일쑤이다.

《하나의 거대한 서점, 진보초》는 너무 겉만 훑었다고 느꼈다. 겉훑기인 책을 굳이 사야 할 까닭이 없었다. 빛꽃(사진)도 아쉽다. 책집지기한테서 이야기를 듣는 얼거리에 치우친 나머지, 막상 다 다른 책집마다 어떻게 다 다른 책을 건사해서 다 다른 책손을 맞이하는가 하는 대목을, ‘글쓴이 스스로 느끼고 읽고 알아보면서 담아내지 못 했’다.

나는 1998년부터 오늘날까지도 ‘책집 빛꽃(사진)’을 찍는다. 나는 가고 또 가고 자꾸 가는 책집에서 늘 새롭게 찍는다. 여러 헌책집에서 그곳 하나를 찍은 사진만 이미 1만이 넘어가기 일쑤이다. 그렇지만 그 헌책집을 다시 찾아가면 또 새롭게 찍을 빛(모습)을 느껴서 다시 찰칵찰칵 담는다.

《하나의 거대한 서점, 진보초》는 책을 너무 서둘러서 내려 한 티가 흐른다. 글도 빛꽃도 오래오래 지켜보면서 오래오래 단골로 드나드는 마음으로 여미고 담을 적에는 확 다르다. 봄과 여름과 가을과 겨울에 다 다르게 책집마실을 해보자. 철마다 다르게 빛살을 느끼고 책을 만난다. 아침에 가 보고 낮에 가 보고 저녁에 가 보자. 때마다 다르게 빛발을 알아채고 책을 마주한다. 그리고, 어느 책집 한 곳에서 아침부터 저녁까지 예닐곱 시간쯤 가만히 머물면서 책을 읽어 보자. 이렇게 예닐곱 시간쯤 어느 책집에 머물면서 “이 책집에 깃든 책을 샅샅이 읽어” 가 본다면, 이동안 “아, 이곳을 빛꽃으로 담을 적에는 어떤 결을 살피면 되겠구나” 하고 다 다르게 느끼게 마련이다.

아이를 빛꽃으로 담을 적에도 매한가지이다. 아이는 하루 내내 끝없이 노래하고 춤추면서 다 다른 빛이다. 아이를 찰칵찰칵 찍을 적에는, “아이 하루”만으로도 두툼한 사진책 한 자락이 태어날 수 있다. 우리나라 헌책집뿐 아니라 일본 헌책집을 놓고서도 똑같다. 더구나 간다 책골목 아닌가? 2024년에는 간다 책집이 몇 곳인지 잘 모르겠으나, 내가 2001년에 책숲마실을 하던 무렵에는 헌책집이 161군데였고, 2018년에 책숲마실을 하던 때에는 150군데 즈음이었다. 적게 잡아도 100은 훌쩍 넘는다. 그렇다면 《하나의 거대한 서점, 진보초》는 이 많은 헌책집 가운데 몇 군데 이야기를 담아내려 했는가? 100이 훌쩍 넘는 헌책집이 다 다르게 모이면서도 다 다른 하나로 어울리는 책빛을 어느 만큼 느긋하게 지켜보고 살펴보면서 얹으려고 했는가?

이리하여 나는 이 책에 ‘별 하나’조차 아깝다고 느낀다. 왜 이렇게 책을 서둘러서 냅니까? 왜 이렇게 헌책집을 겉훑기만 하고서 섣불리 글과 빛꽃으로 담습니까? 내가 헌책집을 1992년부터 다니면서 헌책집지기와 이웃 책손한테서 배운 숱한 살림 가운데 하나를 옮기면서 이 글을 맺으려 한다. “젊은이!” “네?” “젊은이는 여기 단골인가?” “단골이요? 턱도 없지요. 이제 겨우 열 해쯤 다녔을 뿐인데요.” “그래? 그렇지. 그러면 누가 책집 단골일까?” “글쎄요. 저는 잘 모르겠으니 어르신이 가르쳐 주십시오.” “자, 보라고. 날마다 여기를 드나들어도 책을 안 사는 사람이 있어. 이 사람은 단골일까?” “음, 좀 생각해 봐야겠는데요.” “자, 그러면 여기에 가끔 와서 책을 한 트럭씩 사는 사람이 있어. 이 사람은 단골일까?” “아, 그런 사람은 단골이 아니지요.” “어느 책집을 놓고서 ‘단골’이라는 이름을 쓰려면 말이야, 적어도 스무 해에 걸쳐서 꾸준히, 그러니까 이레에 하루씩은 찾아와서 그 책집에서 2000권은 사서 읽어야 해. 그리고 제대로 ‘단골’이라는 이름을 쓰러면, 그 책집을 서른 해에 걸쳐서 꾸준히 드나들면서 그곳에서 사읽은 책이 3000권이 넘어야 해.” “아, 그럴 만하겠네요. 저는 이곳에서 산 책은 이미 3000권이 넘기는 했지만, 아직 스무 해쯤 더 다녀야 비로소 단골일 수 있겠네요.”

ㅅㄴㄹ

진보초 고서점 거리를 왔을 때가 기억난다. 오래된 습한 공기에 섞인 쾨쾨한 종이 냄새와 찌든 담배 냄새, 아직도 생생하다 … 당신이 상상하는 것보다 훨씬 더 오래된 곳임을 후각에서부터 상기시키는 그 특별한 냄새 말이다. (11쪽)

레트로한 분위기에 반해 젊은이들을 비롯해 남녀노소가 찾아온다. (337쪽)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove