숲노래 노래꽃 / 문학비평 . 시읽기 2024.3.14.

노래책시렁 284

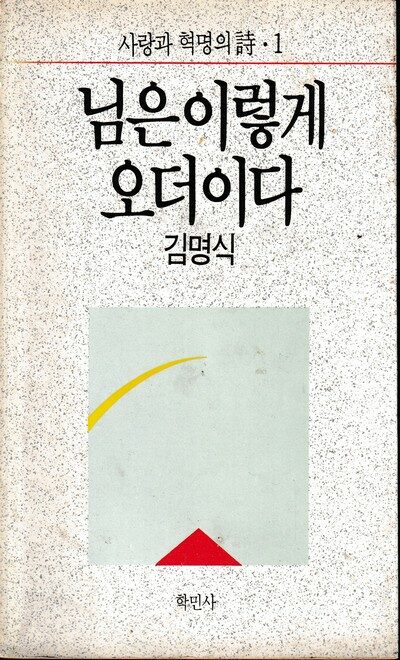

《님은 이렇게 오더이다》

김명식

학민사

1989.3.20.

하루를 살아내며 오가는 길에 보고 듣고 느낀 모든 숨결이 어느덧 새롭게 이야기로 드리웁니다. 두들겨맞고 쓰러진 하루도, 빗물로 달랜 하루도, 휘둘리고 휩쓸리다가 휘청이는 하루도, 햇볕을 듬뿍 쬐면서 사르르 눈을 감는 하루도, 모두 다르게 젖어들면서 우리 이야기로 퍼집니다. 더 캄캄한 나라는 없습니다. 캄캄굴레를 바꿀 마음이 있느냐 없느냐에 따라 다릅니다. 그들은 우리가 부아를 내기를 바랍니다. 히죽거리면서 송곳으로 옆구리를 쑤시지요. 이래도 성내지 않을 수 있느냐면서 이기죽거리는데, 고이 서는 길을 바라보지 않으면서 그놈을 흘겨볼 적에는 그만 와르르 무너집니다. 《님은 이렇게 오더이다》를 문득 되읽습니다. 아마 1995년 가을에, 새뜸나름이로 일하는 틈을 쪼개어 책집마실을 하던 어느 날 처음 읽었을 텐데, 그 뒤로 1999년 무렵에 다시 읽었고, 2024년에 이르러 새삼스레 들춥니다. 1989년이면 전두환을 끌어내렸어도 다른 우두머리가 또아리를 틀었고, 벼슬자리를 꿰차거나 나눠먹는 무리가 무시무시했습니다. 그 뒤로 열 해 스무 해 서른 해가 흐르는 동안에도 힘꾼과 이름꾼과 돈꾼은 마찬가지입니다. 그들은 우리가 ‘그들 뻘짓’을 구경하기를 바랍니다. 불수렁을 끝내는 길은 단출해요. 우리 꿈길을 걸으면 돼요.

ㅅㄴㄹ

창 너머 휘황한 호텔의 불빛은 / 나에게는 차라리 포화처럼 / 두려워졌읍니다 // 희 희 락 락 / 웃어대는 저 웃음소리가 / 나에게는 차라리 칼날처럼 / 가슴 떨렸읍니다 // 버젓한 승용차가 들어 나가고 / 기름 낀 목덜미 / 저 사람들은 / 나에게는 차라리 / 침략군처럼 / 소름끼쳤읍니다 (님 16/99쪽)

더운물에 몸 담글 수 있고 / 포근한 침상에 몸 뉘일 수 있는 / 높은 자리에 앉아 / 호령하며 권세부리며 / 호사한 글방에서 멍든 세상 구경하면서 // 굶주리는 형제보다 더 처먹는 것은 / 부끄럼입니다 / 부끄럼입니다 (님 18―나의 죄 나의 부끄럼/102쪽)

+

《님은 이렇게 오더이다》(김명식, 학민사, 1989)

창 너머 휘황한 호텔의 불빛은 나에게는 차라리 포화처럼 두려워졌읍니다

→ 저 너머 눈부신 길손채 불빛은 나한테는 차라리 벼락처럼 두렵습니다

→ 저 너머 반짝이는 나들채 불빛은 나한테는 차라리 불살처럼 두렵습니다

99쪽

포근한 침상에 몸 뉘일 수 있는

→ 포근한 자리에 몸 뉘일 수 있는

102쪽

호령하며 권세부리며 호사한 글방에서 멍든 세상 구경하면서

→ 을러대며 거머쥐며 돈지랄 글칸에서 멍든 나라 구경하면서

→ 으르렁 뽐내며 배부장나리 글집에서 멍든 삶터 구경하면서

102쪽

굶주리는 형제보다 더 처먹는 것은 부끄럼입니다

→ 굶주리는 또래보다 더 처먹는 짓은 부끄럽습니다

102쪽

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove