-

-

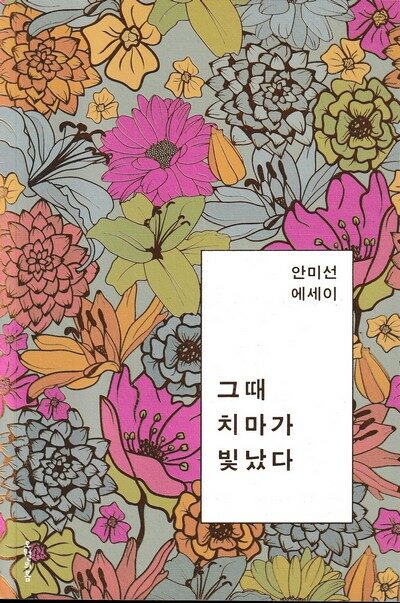

그때 치마가 빛났다

안미선 지음 / 오월의봄 / 2022년 10월

평점 :

숲노래 책읽기 / 인문책시렁 2023.12.25.

인문책시렁 335

《그때 치마가 빛났다》

안미선

오월의봄

2022.10.4.

《그때 치마가 빛났다》(안미선, 오월의봄, 2022)는 치마하고 얽힌 삶길을 들려줍니다. 그런데 글쓴이는 여러 가지를 놓치거나 등돌리려고 합니다. 치마가 워낙 순이옷일까요, 아니면 누구나 두르던 옷일까요? 오늘날 치마는 어떤 옷가지일까요?

오늘날은 누구나 바지를 뀁니다. 치마를 입고 싶다면 치마를 두르고, 바지를 꿰고 싶다면 바지를 뀁니다. 순이뿐 아니라 돌이도 치마를 두르고 싶으면 즐겁게 두를 노릇입니다. 그저 옷이거든요. 이렇게 해야 하거나 저렇게 갈라야 하지 않습니다.

웃사내질로 순이를 억누르는 짓은 언제부터 누가 어디에서 일삼았을까요? 이 대목도 곰곰이 짚을 일입니다. 조선 오백 해는 어떤 틀이었고, 조선이 사라진 지 백 해 남짓 지나는 동안 우리 삶터는 어떻게 바뀌었을까요? 우두머리는 한자·중국글을 ‘수글’로 여기고, 훈민정음을 ‘암글’로 여겼습니다. 중국말을 한자로 담아서 써야 ‘참글(진서)’이라고까지 여겼어요. 그렇다면 오늘 우리가 쓰는 글은 ‘무늬만 한글’이지는 않나 돌아볼 노릇이에요. 우리 삶과 넋과 마음을 우리말에 알뜰히 담는지 생각해 봐야 합니다.

숱한 순이가 억눌리고 짓밟히고 고단하게 살았고, 숱한 돌이도 짓눌리고 뭉개지고 고달프게 살았습니다. 순이돌이로만 가를 굴레가 아닙니다. 가난하고 힘없고 이름없는 이는 순이돌이 안 가리고 모두 벅찬 나라입니다. 그리고 돌이를 바보로 내모는 단단한 담벼락 가운데 하나인 싸움터(군대)를 잘 보아야 합니다. 싸움터는 뭇사내를 바보로 내몰면서 총칼과 주먹힘으로 이웃을 괴롭히는 짓을 길들입니다. 배움수렁은 모든 어린이하고 푸름이가 이웃하고 어깨동무를 하지 말라고 닦달하면서, 밥그릇 지키기로 몰아세웁니다.

돌이도 엄마아빠가 나란히 있어야 태어납니다. 순이도 아빠엄마가 함께 있어야 태어납니다. 멍청한 나라를 바로세우려면 순이돌이가 사랑으로 어깨동무하면서 우리 보금자리부터 바꿀 일입니다. 자그마한 살림집에서 깨어난 사랑씨앗이 집안과 마을을 달래면서 나라를 갈아엎습니다.

이제 우리가 서로서로 낼 목소리란, 순이돌이가 참사랑으로 만나서 참살림을 가꾸려면 서로 무엇을 배우면서 함께 어떤 하루를 지어야 하느냐라는 이야기라고 느낍니다. 함께 배울 일입니다. 함께 밥짓고 옷짓고 집지으면서, 같이 아이를 사랑으로 낳아 돌보는 길을 처음부터 다시 배울 일입니다.

어깨동무가 빠진 목소리는 허전합니다. 사랑이 아닌 갈라치기만 남은 목청은 덧없습니다. 사내들한테 치마를 입힙시다. 사내랑 가시내가 함께 치마를 두르고서 천천히 마을을 거닐고 집안일을 즐기면서 아이한테 살림말을 물려주고 사랑노래를 부릅시다. 붕뜬 말은 모두 내려놓고서, 번지르르한 글도 다 접고서, 순이돌이가 아이 손을 나란히 잡고서 해바라기랑 별바라기랑 숲바라기를 하는 길을 느긋이 걸어가기를 바라요.

ㅅㄴㄹ

치마를 입는 날에는 마음이 좀더 편했다. 바지처럼 몸의 윤곽이 보이지 않기 때문이었다. 하지만 기합으로 엎드려뻗쳐를 할 때 치마를 입고 온 날이면 난감했다. (55쪽)

결혼하지 않고도 여성이 의지대로 살아갈 수 있다는 것을 이모는 자기 삶으로 보여줬다. (76쪽)

국어국문학과에 다니며 나는 책을 읽었고 작가가 되는 것을 꿈꾸었다. 어머니는 책장에 꽂힌 책을 보면 “책을 사지 말고 돈을 벌 궁리를 해라!” 하고 타박을 주었다. “서울은 사람 살 데가 못 된다. 공기도 안 좋고 교통도 복잡하고.” 입버릇처럼 말하며 어머니는 바닥에 흩어진 책을 구석으로 치웠다. (89쪽)

어머니는 내 교복을 최근까지 간직하고 있다가 이사 오면서 정리했다며 아쉬워하는 목소리로 말했다. 대신 교복에 달려 있던 단추를 짚어 내게 보였다. “이게 모두 우리 역사야.” 어머니가 웃으며 말했다. (282쪽)

+

그날 나는 치마를 입고 있었고

→ 그날 나는 치마를 입었고

6쪽

그들의 표정은 나의 표정의 원천이었다

→ 그들 얼굴짓대로 내 얼굴이 되었다

→ 그들 낯빛대로 내 낯빛이 태어났다

7쪽

치마의 수런거림을 모두 받아적을 수 있다면

→ 치마가 수런거린 대로 받아적을 수 있다면

8쪽

치마에 대한 첫 기억이 있다

→ 첫 치마를 떠올린다

→ 처음 치마를 생각한다

13쪽

급기야 눈앞에 늘어선 시종들의 모습까지 상상했다

→ 그리고 눈앞에 늘어선 머슴들 모습까지 그렸다

→ 더구나 눈앞에 늘어선 마당쇠 모습까지 떠올렸다

14쪽

정확하고 날렵한 손 솜씨로 개어

→ 꼼꼼하고 날렵하게 개어

→ 빈틈없고 날렵한 손길로 개어

17쪽

치마의 종류는 여러 가지였다

→ 치마는 여러 가지였다

19쪽

밤에 산고를 치르느라 비명을 지를 때

→ 밤에 배앓이를 치르느라 소리지를 때

21쪽

자신의 몸도 성당에 비유했다

→ 제 몸도 거룩하게 여겼다

27쪽

세례명도 있어서 어머니는 집에서 우리를 그 이름으로 종종 불렀다

→ 새이름도 있어서 어머니는 집에서 우리를 이 이름으로 으레 불렀다

→ 빛이름도 있어서 어머니는 집에서 우리를 이 이름으로 곧잘 불렀다

27쪽

작은 단을 놓고 그 위에

→ 작은 칸을 놓고 여기에

→ 작은 시렁을 놓고서

29쪽

양이 많을 땐 유축기로 짜냈다

→ 많이 나올 땐 젖손으로 짜냈다

→ 많이 나올 땐 젖짜개를 썼다

47쪽

위태위태한 감정의 줄다리기도 끝이 났다

→ 아슬아슬 보던 줄다리기도 끝이 났다

→ 기우뚱 바라보던 줄다리기도 끝이 났다

58쪽

자족한 듯 목을 움츠리고 교탁을 짚으며

→ 흐뭇한 듯 목을 움츠리고 시렁을 짚으며

→ 즐거운 듯 목을 움츠리고 자리를 짚으며

68쪽

관객들이 포복절도했다고 했다

→ 사람들이 까무라쳤단다

→ 사람들이 뒤집어졌단다

77쪽

염려하며 미리 훈수를 두었다

→ 걱정하며 미리 타일렀다

83쪽

추위도 피하고 안전하게 있을 요량이었다

→ 추위도 긋고 아늑하게 있을 셈이었다

84쪽

동네의 정보를 얻는 데 능했다

→ 마을 이야기를 잘 얻었다

→ 마을 얘기를 거뜬히 얻었다

85쪽

서울 지리는 아무것도 모른다면서

→ 서울길은 아무것도 모른다면서

→ 서울은 아무것도 모른다면서

86쪽

요령 있게 사람들과 완급을 조절하면서 자기 식대로 살아가고 있었다면

→ 구스르고 사람들과 맞추면서 제 결대로 살아갔다면

→ 꾀바르게 사람들과 어울리면서 나답게 살아갔다면

109쪽

임신중단 시술도 흔했다

→ 아기막이로 흔히 쨌다

121쪽

울상으로 있는 몇 명의 하객들이 있었다

→ 울낯으로 있는 손님이 몇 있다

→ 미어지는 손님이 몇 분 있다

126쪽

어머니의 제안에 나는 난처했다

→ 나는 어머니 말이 버거웠다

→ 나는 어머니 얘기가 벅찼다

143쪽

함 받는 일은 인륜지대사에서 마땅히 치러야 할 일이라고 했다

→ 고리 받는 일은 큰잔치라서 마땅히 치러야 할 일이라고 했다

144쪽

정해진 날짜를 당기자고 재촉했다

→ 잡은 날짜를 당기자고 닦달했다

→ 고른 날짜를 당기자고 몰았다

147쪽

나무의 잎들이 떨궈졌다

→ 나뭇잎이 떨어졌다

191쪽

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 밑말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove