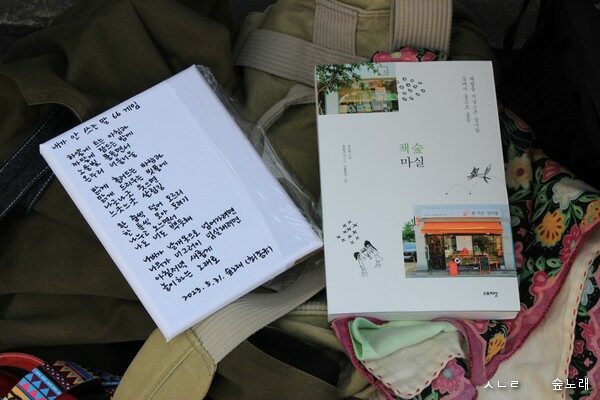

숲노래 책숲마실 . 마을책집 이야기

늦봄 바라봄 (2023.5.31.)

― 수원 〈책 먹는 돼지〉

어제 인천 배다리에서 우리말 이야기꽃을 폈습니다. 수봉산 기스락에서 하룻밤을 묵었고, 아침에 보낼 글을 매듭짓고서 수원으로 전철을 타고 넘어갑니다. 여름을 앞둔 늦봄 끝자락은 뜨끈뜨끈합니다.

어제 들려준 여러 낱말을 되새깁니다. ‘굴’을 캐는 바닷가 시골에서는 ‘굴’이라 말하지 않고, 으레 ‘꿀’이라고 말합니다. 곰곰이 보면, ‘굴’이란 스스로 멈추면 ‘구덩이’요, 스스로 흐르면 ‘구름’이요, 스스로 씨앗으로 삼아서 품으면 바다구슬(진주)을 낳는 ‘꿀’로 갈 테니, ‘굴’이란 ‘꿈’을 품은 바닷빛이지 싶어요. 바다라는 곳은 ‘바탕’을 이루는 ‘바닥’이기에, 모든 꿈도 바로 이곳 바다에서 태어나니, ‘굴’이란 스스로 밤빛(어둠)으로 잠들면서 포근히 쉬면서 새로 깨어날 첫길이라고도 여길 만할 테고요.

이제 세류동 〈책 먹는 돼지〉에 닿습니다. 오늘은 이곳에서 그림책 《응시》를 기리면서 김휘훈 님이 책수다를 폅니다. 좀 늦게 닿았기에 책집 앞에서 해바라기를 하며 기다립니다. 그림책 《응시》는 ‘바라봄’을 말없이 들려줍니다. 바다에서 바닥을 바라보고, 새카만 바다밑에서 하늘빛으로 날아오르는 길을 바라봐요.

우리는 여러 해 앞서, 우두머리 하나를 촛불너울로 끌어내렸습니다. 그런데 새로 우두머리에 선 분은 ‘세월호 진상규명’을 하나도 안 한 채 자리만 지키다가 떠났어요. 그분은 왜 그랬을까요? 이러면서 ‘전라남도 들숲바다’를 온통 ‘태양광패널더미’로 덮었어요. 그분이 몇 해 동안 나라지기로 있는 동안, 우리나라 햇볕판 43.8%를 전남에 때려박았어요. 그분은 참말 왜 이랬을까요? 전라남도에서는 ‘전기 쓸 일’이 아주 적은데, 또 어마어마하게 목돈을 들여 ‘서해 해저 전력고속도로’를 전남 바닷가부터 인천 앞바다를 거쳐 서울까지 때려짓는다더군요.

마을책집 앞에서 서성이면서 슬픈 생각만 할 수 없습니다. 미움도 불길도 부아도 짜증도 아닌, 이제부터 새롭게 지을 살림길과 숲길을 바라보고 싶습니다. ‘이명박 4대강 삽질’보다 열 곱절을 훨씬 넘긴 돈을 쏟아붓는 ‘해상 태양광·풍력’은 참말로 푸른길일까요, 아니면 더 끔찍한 막삽질일까요?

푸른두레(환경단체)는 이 일을 놓고서 몇 해째 벙긋조차 안 합니다. ‘해상 국립공원’ 바다에 햇볕판과 바람개비를 박아도 되나요? 또 바다밑으로 끔찍한 ‘특고압 송전선’을 서해에 길다랗게 깔아도 되나요? 왜 아무 말이 없을까요?

즐거이 펼쳐서 신나게 놀고 노래하는 자리를 하루하루 이어가면 넉넉합니다. 아름답게 사랑하는 하루이기를, 참말로 푸른숲길이 깨어나기를 빕니다.

ㅅㄴㄹ

《응시》(김휘훈, 필무렵, 2023.4.16.)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 밑말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove