숲노래 책숲마실 . 마을책집 이야기

가장자리 (2023.5.30.)

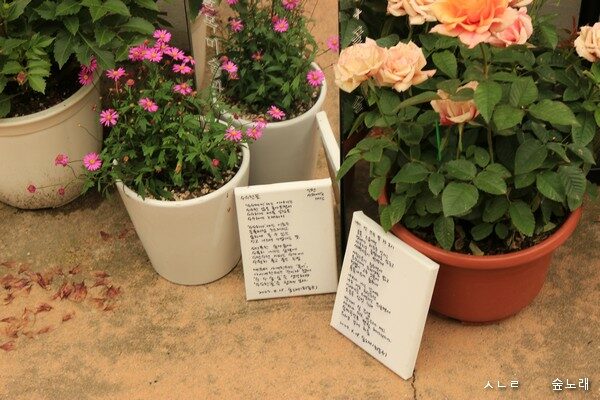

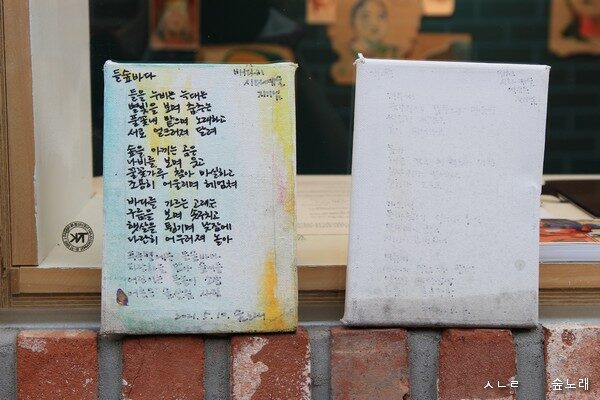

― 인천 〈시와 예술〉

‘변두리(邊-)’란 외마디 한자말을 쓰는 사람이 퍽 많습니다. 저도 한때는 “변두리 작가” 같은 이름을 쓴 적이 있습니다. 이 이름은 스스로 낮추는(겸손) 말씨라고 여겼습니다. 이러던 어느 날 “변두리 작가”라는 말씨를 가볍게 나무라면서 “‘변두리’라는 말이 나쁘지는 않으나, 지구 어디에도 변두리란 없기 때문에, 그런 말로 겸손한 뜻을 나타내려 하면 자기학대뿐 아니라 자기 고향을 깎아내리는 짓이 됩니다.” 하고 짚은 이웃어른이 있어요. 스무 해가 훨씬 지난 예전 일인데, 이 말씀을 한참 생각해 보니 부끄럽더군요. 우리는 스스로 낮출 까닭이 없이 ‘스스로 무엇을 하는지 스스로 사랑하는 이름을 붙여서 부르면 즐거울’ 뿐입니다.

낮춤(겸손·겸양)은 스스로 구석(변두리)이라 여기는 말씨에서 비롯하지 않아요. 낮춤이란, 조그마한 들꽃하고 눈을 맞출 줄 아는 몸짓에서 비롯합니다. 작은 말씨 하나로 여기며 지나치기 쉽지만, 어린이하고 어깨동무하려는 어른일 적에 스스로 빛나고 어질게 마련입니다. 우리는 늘 작은 말씨 하나를 사랑으로 가다듬어서 펴는 길을 스스로 새롭게 열 수 있기를 바라요.

꼭 어느 말을 써야 한다면 요사이는 ‘가장자리’나 ‘가생이’를 씁니다. 인천에서 태어났다가 전남 고흥에 뿌리를 내려서 살아가는 사람이라면 여러모로 “가장자리 글바치”나 “가생이 글잡이”로 여길 만합니다. 그런데 ‘가-’로 여는 우리말은 ‘가다’하고 맞물려요. ‘나아가’는 길이지요. ‘나 스스로 알아가는 길’이기에 ‘나아가다’입니다.

그리고 ‘가장 + 자리’라서, ‘-자리’를 덜면 ‘가장’이요, ‘가운데’라는 낱말도 ‘가-’로 열어요. 둥그스름한 푸른별에는 딱히 귀퉁이나 구석이나 가장자리가 없이 모든 곳이 가운데입니다.

인천역에서 내려 〈시와 예술〉까지 걷습니다. 마을은 마을대로 두고, 골목은 골목대로 놓으면 될 텐데, 인천시·돈바치는 이곳에 뭘 씌우거나 잿더미(아파트)를 쌓으려 합니다. 사람들이 왜 일본에 많이 놀러가고, 에스파냐·프랑스를 그처럼 좋아하는지 모르는 듯싶습니다. 한빛(K-·한류)은 거의 허울입니다. ‘우리 마을’하고 ‘우리 골목’하고 ‘우리 집’이 밑동이어야 한물결(한류)도 있습니다.

“씨나락 까먹는 소리”란 말이 있어요. ‘씨나락’은 ‘씨 + 나락’입니다. “이듬해에 심을 씨로 삼는 나락”입니다. 겨울하고 봄에 굶더라도 씨나락은 안 건드리지요. “씨나락 까먹는 소리”란 “이듬해 볍씨를 까먹자는 터무니없는 소리”인데, 웃대가리를 차지한 이들뿐 아니라 여느 벼슬아치(공무원)도 우리도 똑같습니다.

ㅅㄴㄹ

《The Little Book of Joy》(Joanne Ruelos Diaz 글·Anneliesdraws 그림, Magic Cat Publishing, 2021.)

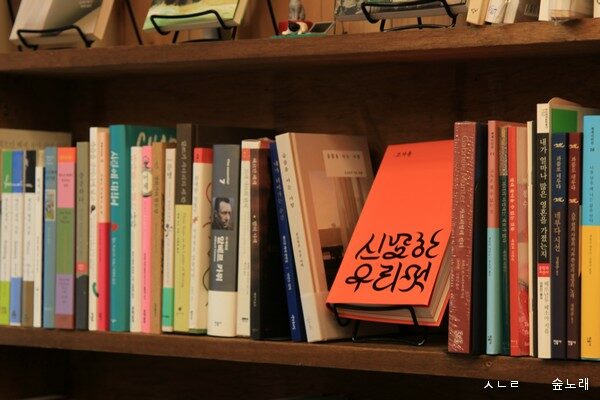

《주민등록》(하일, 민음사, 1985.4.15.)

《소리의 거처》(류인채, 황금알, 2014.10.31.)

《아라리》(박진성, 랜덤하우스코리아, 2008.4.30.)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 밑말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove