-

-

5월, 눌린 기억을 펴다 ㅣ 시와문화 시집 56

박몽구 지음 / 시와문화사 / 2022년 1월

평점 :

절판

숲노래 노래꽃 / 문학비평 . 시읽기 2023.10.14.

노래책시렁 321

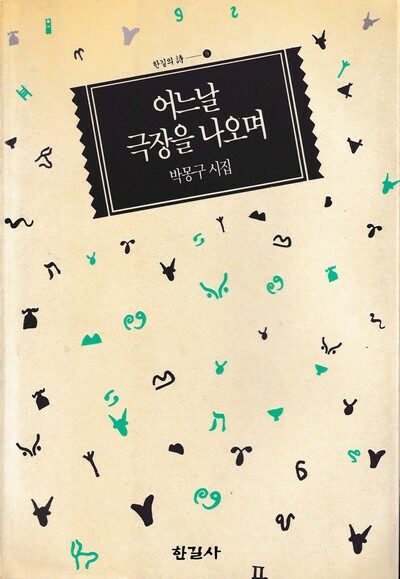

《어느날 극장을 나오며》

박몽구

한길사

1991.10.5.

삼십만이라는 사람들이 우글우글하던 예전에 전남 고흥에 봄판(극장)이 있었을까 모르겠는데, 고흥·강진·해남·보성·장흥·구례·곡성처럼 조그마한 시골에 봄판이 굳이 있을 까닭은 없습니다. 작은시골이라 봄판이 없어도 된다기보다, 들숲바다하고 풀꽃나무가 한 해 내내 새록새록 봄판입니다. 들도 숲도 바다도 없거나 매캐한 서울(도시)이기에, 풀도 꽃도 나무도 시들시들하고 부릉부릉 시끄러운 서울이니까, 그런 데에는 봄판이 많을밖에 없구나 싶습니다. 《어느날 극장을 나오며》에는 흙내음도 흙빛도 흐르지 않습니다. 서울내음하고 서울빛이 흐릅니다. 그러나 서울살이를 썩 못마땅하게 여기는, 이를테면 “달콤한 양키 노래를 온 운동장에 마취제처럼 풀어놓아 관중석을 흐물흐물 만들어버렸다” 같은 대목이 줄잇습니다. 노래는 그저 노래일 뿐이고, 아름노래는 저놈(양키)이건 요놈(우리)이건 아름답습니다. 구지레한 노래는 요놈이건 저놈이건 구지레할 뿐입니다. 스스로 눈을 뜨면 시골뿐 아니라 서울에서도 골목꽃을 마주하는데, 우리 손으로 빈터에 나무씨앗을 심어서 사랑으로 돌볼 노릇이에요. 나무 한 그루가 우거지기까지 사랑을 쏟는 손길로 붓을 쥔다면, 누가 어디에서 무슨 글을 쓰든 푸르게 빛납니다. 풀꽃씨를 심으소서.

ㅅㄴㄹ

찔레꽃은 온몸을 기울인 향기를 자아내 / 천리를 떨어져 있어도 지척같이 만나고 / 강물은 열 갈래 백 갈래여도 / 저를 허물어뜨리며 내리는 빗방울로 만나는데 / 우리들은 한하늘에서 그리운 말 보낼 수 없구나 (깨알 같은 이름/19쪽)

어깨 겯고 통일 노래 부르려 해도 / 어디선가 온몸이 가시투성이인 알몸들이 불쑥 튀어나와 / 우리들을 물과 기름처럼 갈라놓고 / 달콤한 양키 노래를 온 운동장에 / 마취제처럼 풀어놓아 관중석을 흐물흐물 만들어버렸다 (까치밥/39쪽)

서울 부자에게 홀려 정든 땅을 등진 채 / 양로원 뜰에서 오지 않는 자식을 / 눈이 빠지게 기다리기나 하듯 / 머쓱하게 황금의 공터가 비좁게 어깨를 포개고 있었던 것이다 (서울로 온 돌부처/74쪽)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 밑말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove