숲노래 책숲마실

가슴 염통 마음 (2022.8.27.)

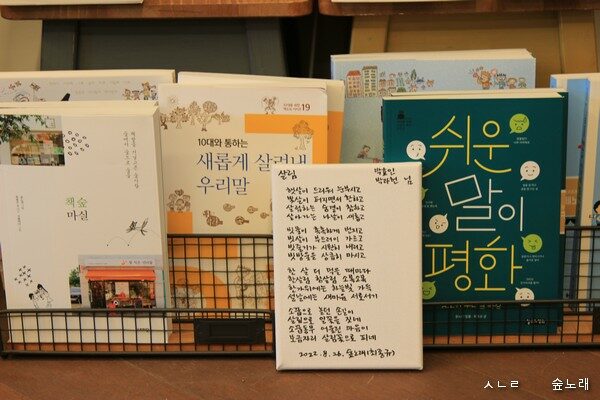

― 제주 〈노란우산〉

시골에서 살더라도 숲을 잊으면 바보로 나아갑니다. 서울에서 살더라도 숲을 품으면 어진 눈빛을 틔웁니다. 삶터도 대수롭되, 삶터를 가꾸는 마음이 더없이 대수롭습니다. 우리 몸에서 가운데에 있어서 ‘가슴’입니다. 생각을 빛으로 맑게 틔우며 가꾸는 곳인 ‘마음’입니다. 옛말로는 ‘슴·음’이 ‘삼·움’에 ‘살·알’로 같습니다.

이제는 ‘염통’을 짐승한테만 써야 하는 듯 치지만, ‘옆구리’처럼 ‘옆’이라는 자리이면서 ‘여미’는 몫을 하는 속을 가리키는 이름이에요. ‘여기다’라는 낱말도 있습니다. ‘여기 + 다’인 ‘여기다’인데, 말밑인 ‘여’는 ‘열다’하고 맞물려요. 열고 엮어서 여미고 여기는 동안 마음이 자라고 몸이 깨어납니다.

빗방울이 노래하는 날, 제주 〈노란우산〉에서 조촐히 이야기꽃을 폅니다. 말 한 마디가 어떤 씨앗으로 우리 숨결로 깃드는가 하고 나누는 자리는 언제 어디에서나 반가우면서 즐겁습니다. 눈을 틔우려면 눈치 아닌 눈길일 노릇이에요. 눈치를 보기에 움츠리고, 눈길을 열기에 움직입니다. 눈여겨볼 수 있다면 웅크릴 까닭이 없어요. 눈빛을 밝혀 눈꽃으로 피어나려고 움트면서 일어나요.

우리 힘으로 나아갑니다. 언제나 한 걸음씩 내딛습니다. 신나게 펼치는 자리입니다. 일부러 왁자지껄해야 하지 않고, 붐비거나 북적거려야 대단하지 않습니다. 북새통이라면 돈은 모일는지 모르나, 마음이나 꿈이나 사랑이 싹트기 어려워요. 아니, 북새통에서는 오히려 씨앗이 밟히고 나무뿌리도 밟혀서 아파요.

서울 한복판을 봐요. 풀싹이 날 틈이 없습니다. 나무가 가지를 뻗을 틈바구니가 없습니다. 새가 나뭇가지에 내려앉을 틈새란 어디 있을까요?

가슴을 여는 글로 여민 책도 널리 팔리거나 읽힐 수 있으나, 아직 우리나라에서는 이런 일이 드뭅니다. 마음을 밝히는 글로 엮은 책도 두루 팔리거나 읽힐 만한데, 아직 우리나라 마을책집에서는 이 대목에 덜 마음을 기울입니다.

탓을 하고 타박을 놓고 투정을 부리기는 매우 쉬워요. 하나씩 해보는 길도 아주 쉽지요. 어느 ‘쉬운길’을 갈는지 스스로 고를 노릇입니다. 여태 써온 말도 스스로 돌아보자면 ‘쉬운말’일 테지만, 먼 옛날부터 숲사람이 스스로 지은 말도 ‘쉬운말’이요, 오늘 우리가 숲빛으로 새롭게 지을 말도 ‘쉬운말’입니다.

눈에 띄는 책은 ‘뜨일’ 뿐입니다. 손에 잡히는 책은 ‘잡힐’ 뿐입니다. 그들을 탓할 틈이 있으면, 우리 스스로 새롭게 배우면 즐거워요. 그들을 타박할 짬이 있으면, 멧새랑 바닷새를 보금자리 곁으로 불러서 함께 노래하면 사랑스럽습니다.

ㅅㄴ

《오늘이》(이성강, 한솔수북, 2017.3.29.)

《오름나그네 1》(김종철, 다빈치, 2020.4.15.)

《오름나그네 2》(김종철, 다빈치, 2020.4.15.)

《오름나그네 3》(김종철, 다빈치, 2020.4.15.)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 밑말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove