-

-

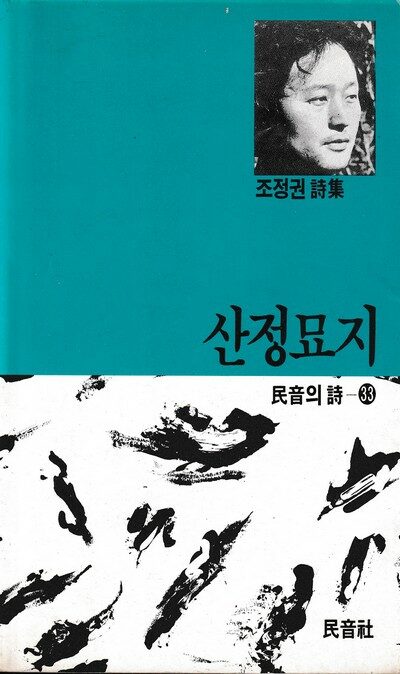

산정묘지 - 제10회 김수영 문학상 수상 시집 ㅣ 민음 오늘의 시인 총서 14

조정권 지음 / 민음사 / 2002년 9월

평점 :

숲노래 노래꽃 / 문학비평 2023.9.13.

노래책시렁 366

《산정묘지》

조정권

민음사

1991.7.5.

노래를 쓰고 싶다면 노래를 쓸 일입니다. 혀에 소리로 얹어서 가만히 들려주고 듣다 보면, 우리가 여느 때에 읊는 말이 노래인지 아닌지 스스로 알아차릴 수 있습니다. 허울을 씌우거나 치레를 해야만 노래인 듯 잘못 여긴다면, 삶을 고스란히 드러내는 말에 가락을 입히는 노래가 하나도 안 와닿을 수 있어요. 《산정묘지》는 ‘山頂墓地’로 적는 글을 잔뜩 싣습니다. ‘멧부리뫼’란 소리일 텐데, ‘꼭대기’나 ‘무덤’ 같은 우리말을 쓰지 않아야 노래인 듯 여기는 낡은 틀입니다. 참말로 지난날에는 한문을 수글로 여기며 높였고, 우리글은 암글로 여기며 낮잡았습니다. 몇몇 글바치를 뺀 모든 글바치는, ‘우리말을 우리글로 담으면 문학이 아니’라고 여겼어요. 말이란, 마음을 담은 소리입니다. 쉽게 ‘말’이라는 낱말을 혀에 얹고 노래로 부를 적에는 ‘소리로 흐르는 마음’을 나눌 만합니다. 그러나 말을 ‘말’이라 하지 않고, 일본말씨까지 섞는 “나의 언어들”이라 읊을 적에는, 그만 꾸미기로 번지고, 겉치레에 허울로 휘감습니다. 숱한 ‘시창작교실’과 ‘문학강좌’는 ‘수글잔치’입니다. 이제는 ‘수글잔치’가 아닌 ‘우리노래’를 부를 수 있을까요? 마음을 나누려는 말을 펴고, 마음을 가꾸려는 글을 담을 일입니다.

ㅅㄴㄹ

나와 나의 언어들을 / 자석처럼 몸을 붙이게 하라 (山頂墓地·2/20쪽)

고요를 일으키며 잔잔히 파도치는 雪風이여 / 너희들 雪風의 옷자락조차 또 한차례의 고요를 기슭에다 선사하고 있지 않은가 (山頂墓地·8/36쪽)

《산정묘지》(조정권, 민음사, 1991)

겨울 산을 오르면서 나는 본다

→ 겨울에 멧길 오르면서 본다

→ 나는 겨울메를 오르면서 본다

→ 겨울메를 오르면서 본다

13쪽

바위는 스스로의 무거운 등짐에 스스로 도취하고 있다

→ 바위는 스스로 무겁게 등짐으로 스스로 사로잡힌다

→ 바위는 등짐을 무겁게 이고서 스스로 홀린다

16쪽

天上의 계단마다 하나씩 바치며 나의 눈은

→ 눈부신 디딤돌마다 하나씩 바치며 내 눈은

→ 빛나는 디딤칸마다 하나씩 바치며 눈은

16쪽

어둠은 존재의 處所에 뿌려진 生木의 향기

→ 어둠은 이곳에 뿌린 나무내음

→ 어둠은 여기에 뿌린 갓나무내

17쪽

소쿠리가 神의 문간으로 도착하기를 기대하면서

→ 소쿠리가 하늘 길목으로 닿기를 바라면서

→ 소쿠리가 저 난달로 가기를 빌면서

24쪽

내일의 歌人을 이토록 오랫동안 기다리는 것은

→ 새 노래님을 이토록 오랫동안 기다리는 뜻은

→ 다음 소리꽃을 이토록 오랫동안 기다리니

44쪽

구름 위에서 폭포구경을 하다가

→ 구름에서 쏠을 구경하다가

→ 구름에 앉아 쏟물을 구경하다가

93쪽

처녀시집은 영원한 그리움이다 왜냐하면 너의 라이벌은 너 자신이었으니까

→ 첫걸음은 늘 그립다 왜냐하면 네 맞잡이는 너이니까

→ 첫노래는 내처 그립다 왜냐하면 너는 너랑 겨루니까

112쪽

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 밑말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove