숲노래 책숲마실

우리가 사랑하는 (2023.7.21.)

― 인천 〈나비날다〉

어릴 적에는 구월동에 사는 동무나 피붙이를 찾아가는 길에 걸었고, 집으로 돌아가며 걸었습니다. 신흥동하고 구월동은 먼 듯하면서도, 정작 걷고 보면 어느새 집에 닿는 길이었어요. 이웃마을을 느끼고, 옆마을을 새롭게 바라보는 걷기였습니다.

구월동 한켠을 걸으면서 돌아봅니다. 1995년에 떠나서 2007년에 돌아온 인천에서 날마다 한나절 남짓 골목골목 걸었습니다. 1982∼1993년 사이에 걷던 골목을 다시 바라보았고, 이 골목마을을 엉터리로 찍어서 퀴퀴한 구닥다리처럼 보이도록 깎아내리는 찰칵쟁이(사진가)를 더는 보아줄 수 없어서, 인천내기로서 스스로 이 골목마을 온모습을 온빛으로 천천히 담자고 생각했습니다. 글로든 그림으로든 빛꽃(사진)으로든 담으려면, 먼저 보고 느끼고 받아들일 수 있어야 합니다. 바라볼 틈이 없이 휙휙 달리거나 스치면 못 느끼고 안 받아들여요. 골목사람은 서두르지 않아요. 골목밭에 묻은 씨앗 한 톨이 나무 한 그루로 자라기까지 느긋이 기다립니다. 골목빛은 ‘바쁜 서울내기’한테는 하나도 안 보일밖에 없습니다.

온나라 벼슬아치(대통령부터 9급 공무원까지)가 으레 안 걷습니다. 안 걸어다니면서 이웃을 보거나 느낄 수 있을까요? 안 걸으면서 쓰는 글은 우리 삶을 얼마나 담거나 보이거나 밝힐까요? 이곳에서 저곳 사이를 휙휙 가로지르는 이들이 벌이는 ‘문화·인문·예술’에는 아무런 삶도 사랑도 살림도 없게 마련입니다.

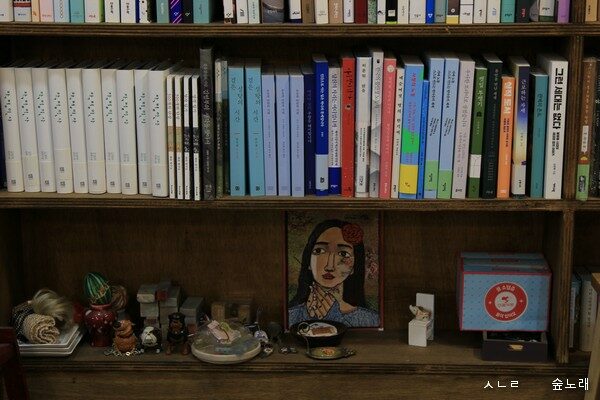

어느덧 주안동 안쪽 깊이 걷습니다. 어느새 잿더미(아파트 단지)가 빼곡하게 나옵니다. 잿더미 옆길을 뙤약볕을 쬐며 걷다가 멈춥니다. 잿더미 곁에서는 걷고픈 마음이 사라집니다. 버스를 타고 배다리로 갑니다. 〈나비날다〉에 깃들어 숨을 돌립니다. 등짐을 내려놓고서 곰곰이 생각합니다. 우리가 사랑하는 곳, 우리가 사랑하는 님, 우리가 사랑하는 마을, 우리가 사랑하는 별, 우리가 사랑하는 글, 우리가 사랑하는 꽃이랑 숲이랑 나무랑 풀이랑 너랑 나는 무엇인가요?

‘사랑받다’라는 말이 있되, ‘사랑주다(사랑을 주다)’라는 말은 없습니다. 왜냐하면, 사랑은 언제나 ‘사랑짓다’하고 ‘사랑하다’뿐이거든요. ‘사랑짓다’라 할 적에는, 스스로 모든 눈길과 마음길과 삶길과 하루길과 손길과 발길(발걸음)을 사랑으로 처음부터 새롭게 일으킨다는 뜻이고, ‘사랑하다’라 할 적에는 스스로 둘레 언제 어디에서나 누구한테나 사랑으로 마주한다는 뜻이에요. “사랑을 주다” 같은 말은, 곰곰이 보면 말이 안 되어요. 사랑은 줄 수 없고 ‘짓고’ ‘할’ 뿐이니까요. 사랑을 짓기에 ‘나눌’ 수는 있고, 스스로 길어올리며 지은 사랑이기에 둘레에서는 이 사랑빛을 문득 ‘나누어 받을(사랑받을)’ 수 있어요.

ㅅㄴㄹ

《후와후와 씨와 뜨개 모자》(히카쓰 도모미/고향옥 옮김, 길벗스쿨, 2018.10.31.)

《식물기》(호시노 도모유키/김석희 옮김, 그물코, 2023.5.30.)

《‘철도원 삼대’와 인천 걷기》(이설야와 일곱 사람, 다인아트, 2023.5.22.)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 밑말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove