-

-

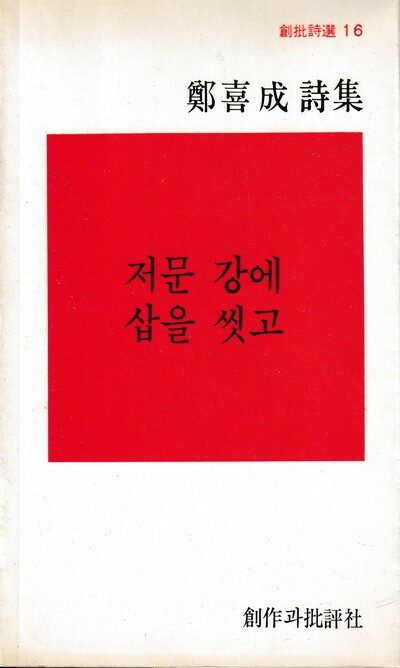

저문 강에 삽을 씻고 - 제1회 김수영 문학상 수상 시집 ㅣ 창비시선 16

정희성 지음 / 창비 / 1978년 11월

평점 :

숲노래 노래책 / 문학비평 2023.8.9.

노래책시렁 352

《저문 강에 삽을 씻고》

정희성

창작과비평사

1978.11.1.

노래를 쓰고 싶으면 노래를 쓸 일입니다. 노래를 쓰고 싶다고 밝히면서 막상 ‘겉멋’을 쓰거나 ‘흉내’를 쓰거나 ‘글장난’을 쓴다면, 터럭만큼도 노래일 수 없습니다. 오늘날이나 지난날이나 앞날이나 매한가지예요. 노래를 바라면 오롯이 노래를 헤아리고 마음에 품으면서 쓸 일이에요. 그런데 지난날 글바치는 ‘임금바라기’를 썼어요. 오늘날 글쟁이는 ‘왼바라기·오른바라기(좌편향·우편향)’를 써요. 이들은 ‘겉(문학적 표현)’은 꾸밀 수 있을 테지만, 노래(시)가 아니라 ‘노닥(권력지향 부정부패)’으로 뒹굴 뿐입니다. 《저문 강에 삽을 씻고》는 ‘창비시선’으로 나온 노래책 가운데 드물게 둘레에 “그래도 조금 읽어 볼 만합니다” 하고 여쭙습니다. 이 꾸러미도 곳곳에 시늉이나 쳇바퀴나 수렁이나 젠체가 있습니다만, 이만큼 시늉·쳇바퀴·수렁을 눅이거나 누르고서 ‘말’을 ‘노래’에 담으려고 하는 글이 ‘책·시집’으로 못 나오는 오늘날이에요. 저물녘이나 저녁뜸이 뭔지 살갗으로 아는 분이 얼마나 될까요? 삽을 씻어서 말려 본 사람은 몇이나 있을까요? “목도장 이장” 이야기가 글(언론보도)로 나온 일은 드뭅니다. 2023년 ‘잼버리’가 ‘전라북도 썩은짓’하고 크게 맞닿은 줄 우리는 얼마나 헤아릴까요?

ㅅㄴㄹ

그때 전 일곱이었어요 / 처음으로 어머니 손을 잡고 / 창경원을 구경하던 그날 / 모든 것이 신기했어요 / 우리도 서울서 살자고 / 떼를 쓰다 맞던 일도 / 어머니, 저는 다 알아요 / 어머니의 거친 손을. / 속도 없이 저는 울기만 했고 / 그리고 모든 걸 잊었었지요 / 곰의 얼굴도 사자의 얼굴도 / 가엾은 사슴의 얘기도 잊었었지요 / 어머니도 저도 농사 일에 바빠 / 다 잊었지요 어머니 (어머니, 그 사슴은 어찌 되었을가요/10쪽)

아니다 친구여, 너의 正義가 사는 곳 / 이 푸른 하늘 아래 / 뜨거운 태양이 있고, 땅이 있고 / 너와 나 그리고 / 햇빛 위에 패어진 그늘도 있다 (친구여 네가 시를 쓸 때/40쪽)

+

《저문 강에 삽을 씻고》(정희성, 창작과비평사, 1978)

어머니의 거친 손을

→ 어머니 거친 손을

10쪽

그리고 모든 걸 잊었었지요

→ 그리고 모두 잊었지요

10쪽

비무장지대의 모든 산들이 일제히 무장을 하고 나선 칠흑의 밤이었네

→ 고요터 모든 멧골이 한꺼번에 총칼을 들고 나선 한밤이었네

→ 허허벌판 모든 메가 나란히 총칼을 들고 나선 까만밤이었네

16쪽

이 푸른 하늘 아래 뜨거운 태양이 있고

→ 이 파란하늘에 햇볕은 뜨겁고

→ 이 하늘은 파랗고 해는 뜨겁고

40쪽

몇 隻 파도가 밤마다 그의 잠을 덮치고 있다

→ 몇 겹 물결이 밤마다 그이 잠자리를 덮친다

→ 겹겹 너울이 밤마다 잠자리를 덮친다

48쪽

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 밑말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove