-

-

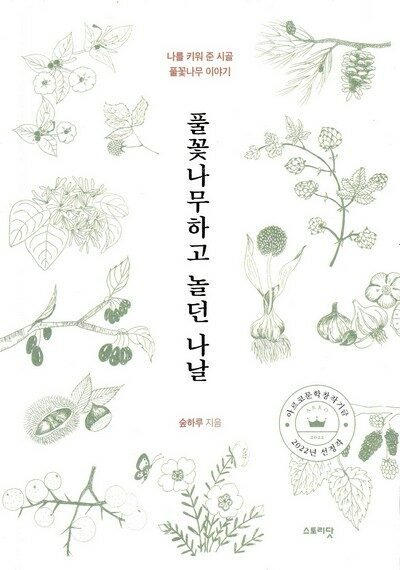

풀꽃나무하고 놀던 나날 - 나를 키워 준 시골 풀꽃나무 이야기

숲하루(김정화) 지음 / 스토리닷 / 2022년 12월

평점 :

숲노래 숲책 / 숲노래 환경책 2023.4.5.

숲책 읽기 194

《풀꽃나무하고 놀던 나날》

숲하루

스토리닷

2022.12.13.

《풀꽃나무하고 놀던 나날》(숲하루, 스토리닷, 2022)은 2022년에 태어난 ‘올해책’이라고 여깁니다. 우리나라에서도 이만 한 책이 태어날 수 있어 반가웠습니다. 풀꽃책(식물도감)을 들추어야 풀꽃을 알 수 있지 않습니다. 스스로 풀꽃을 지켜보고 돌아보고 살펴볼 적에라야 풀꽃을 알 수 있습니다. ‘대학교 농학과’를 다녔기에 풀꽃을 알 수 있지 않습니다. ‘대학교수’쯤 해야 풀꽃을 알 수 있지 않아요. 풀꽃책(식물도감)을 쓰거나 엮은 적잖은 글꾼 가운데 ‘책에 이름을 담은 풀꽃’을 모조리 먹어 본 사람은 몇이나 될까요? 스스로 먹어서 스스로 몸이 어떻게 바뀌는가를 느껴 보지 않는다면, 풀꽃이 어떤 보람(효능)이 있는지 안다고 할 수 있을까요? 스스로 먹어 보지 않은 풀꽃이면서 어떻게 풀꽃 보람(효능)을 글로 적을까요?

풀꽃을 알려면 씨앗부터 누리면 됩니다. 씨앗을 손바닥에 얹고서 가만히 기운을 느끼고, 씨앗을 밥으로 삼아 고마이 먹고, 이 씨앗을 땅에 놓아 무럭무럭 자라도록 하고, 봄에는 봄잎을 여름에는 여름잎을 가을에는 가을잎을 나물로 삼을 노릇입니다. 그런데 봄나물이라 해도 새벽이슬이 내린 잎하고 낮볕이 따끈따끈 스민 잎하고 별빛이 살며시 내린 잎은 맛도 결도 숨도 다릅니다.

쑥 하나만 알려고 해도 열 해로는 어림없습니다. 흔히 봄쑥·가을쑥처럼 말하지만 2월쑥·3월쑥·4월쑥·5월쑥이 다 다릅니다. 10월쑥·11월쑥도 다른데, 하루하루 더 다르기까지 합니다. 또한, 뜯는 때에 따라서도 달라요. 자라는 땅에 따라서도 다를 뿐 아니라, 쑥 곁에 어떤 나무나 풀꽃이 자라는가에 따라서도 다릅니다.

모과나무 곁에서 자라는 쑥이라면 모과빛을 살포시 담습니다. 뽕나무 곁에서 자라는 쑥이라면 뽕빛을 살몃살몃 담지요. 그러나 이런 결과 살림과 이야기를 찬찬히 짚은 풀꽃책(식물도감)은 여태 안 나왔습니다.

《풀꽃나무하고 놀던 나날》은 책이름처럼 풀꽃나무하고 놀던 어린 나날을 이야기로 여밉니다. 경북 의성 멧골자락에서 태어나서 자란 시골순이는 엄마아빠 사랑을 듬뿍 누리면서 하루하루 꿈을 키웁니다. 아직 고린틀(가부장제)이 단단하던 지난날이요, 시골은 고린틀이 더 세다고 하지만, 글님 아버지는 고린틀을 그다지 안 내세운 듯싶습니다. 앞장서서 바꾸기는 어려웠어도 고린틀이 그대로 흐르기를 바라지 않으셨구나 싶고, 이 마음이 들꽃씨앗으로 땅에 드리워 천천히 자라났구나 싶습니다.

지난날 시골사람은 ‘참정권’ 같은 어려운 먹물말은 몰랐을 테지만 아이들한테 집안일과 흙일을 골고루 맡길 줄 알았습니다. 지난날 시골에서는 순이도 돌이도 똑같이 집안일을 하고 흙일을 맡았습니다. 아이들도 어버이 곁에서 함께 일하고 함께 먹고 함께 쉬고 함께 자고 함께 놀고 노래하면서 마음빛을 가꾸었습니다.

흔히들 “아이들한테 자연을 물려주어야 한다”고들 말하는 듯싶으나 ‘자연’이란 뭘까요? 둘레(사회)에서 하는 말은 걷어치우고서 “아이한테 물려줄 숲을 어른부터 아름답게 누리면서 함께 사랑하자”고 새롭게 말을 할 줄 알아야지 싶어요.

생각해 봐요. 왜 플라스틱에 담은 물을 사다 마셔야 하지요? 가뭄이라 물이 모자라다는 핑계는 씨알도 안 먹힙니다. 물은 안 모자랍니다. 몇몇 일터(기업)에서 땅밑물을 펑펑 뽑아내어 마구잡이로 돈벌이를 할 뿐입니다. 왜 제주물을 온나라 곳곳에서 플라스틱에 담아서 사다 마셔야 하나요? 이 얼뜬짓을 얼른 멈출 노릇 아닐까요? 그러나 온나라 곳곳은 땅밑물을 뽑아대는 무리가 퍼지기만 합니다. 우리는 이런 바보나라를 아이들한테 물려줄 수 없습니다. 누구나 땅밑물을 맑고 넉넉하게 누릴 수 있는 아름나라를 물려줄 일입니다. 누구나 마당에 나무를 심고 풀꽃을 누리는 즐거운 보금자리를 물려줄 일입니다.

풀 한 포기하고 얽힌 사랑을 누구나 글로 여밀 수 있기를 바라요. 꽃 한 송이하고 맺은 살림을 서로서로 글로 담을 수 있기를 바라요. 나무 한 그루하고 마주한 삶을 스스로 글빛으로 밝힐 수 있기를 바라요.

글은 삶에서 태어납니다. 겉치레를 하는 삶이라면 겉글을 꾸밉니다. 속가꿈을 하는 삶이라면 속빛이 환한 글을 씁니다. 억지로 보기좋게 꾸미려 드는 몸짓이라면 ‘짜맞춤·만듦’으로 글을 내놓겠지요. 삶짓기(밥짓기·옷짓기·집짓기)를 품고 사랑하는 마음으라면 ‘마음짓기’라는 숨결로 글을 펼 테고요.

ㅅㄴㄹ

어릴 적 일인데, 마을을 막 벗어나 오빳골을 오를 적에 앞서간 마을 언니오빠를 따라잡으려고 막 뛴다. 마음은 바쁜데 뛰다가 돌에 걸려 고꾸라진다. 옷도 버리고 손도 따끔한데 윗길에서 보고 낄낄 웃는다. 나는 씩씩거리면서도 누가 한 짓인지 묻지 않았다. (가는잎그늘잔디12쪽)

한 벌 털고 나면 다시 네 단을 아버지가 묶어 두면 나는 밑으로 기어다니며 놀았다. 어머니는 한 톨이라도 깨가 땅에 떨어질까 싶어 살살 터는데 깨단 밑으로 지나가면서 흔들려 깨가 땅에 많이 떨어진다. (깨/37쪽)

골라 다니며 우리가 찾아다니던 돌나물은 이제는 길가까지 내려와도 뜯는 사람이 없는 듯하다. 숟가락을 부딪치며 떨거덕거리며 먹던 우리는 그곳을 떠났는데, 네가 남아서 골을 푸르게 지키네. 이제 마음껏 꽃을 피우렴. (돌나물/73쪽)

아홉 살에서 열세 살 적에 본 밤하늘과 여름밤은 어린 날 하나뿐인 책이다. 별을 헤아리면서 잠이 든다. 새벽이슬을 맞으면 방으로 옮기는데 찬기운에 새벽에 깨서 혼자 방으로 건너가기가 싫었다. 네 시가 되면 일어나는 아버지는 나를 안고 방에다 누인다. 내 몸이 뜨락을 오르는 줄 느낀다. 설핏 잠이 깨도 자는 척한다.(모깃불/109쪽)

오가는 길에 뒤가 마려우면 하나둘 보리밭 이랑에 들어갔다. 보리밭이 길가에 있어 아이들이 지나가면 몸을 숨기고 뒷일을 봤다. 우리 집은 땅이 얼마 없어서 보리를 얼마 뿌리지 못했다. 보리를 밟으면 좋다고 하면서도 우리 보리를 밟지 않고 어머니도 남일이 바빠 보리를 밟지 않았다. (보리/137쪽)

이 다래가 익어 다래꽃이 피었다. 찬바람이 불면 가시가 송송 난 밤이 쩍 벌어지듯 딱딱한 다래가 쩍 벌어졌다. 허옇게 벌어지면 다래를 밍(명)딴다. 손으로 쏙쏙 뽑듯 솜을 꺼냈다. 솜은 부드럽지만, 나무와 다래가 말라 딱딱했다. 솜을 뽑는 일이 재밌었다. (솜꽃/173쪽)

잔디는 배움터에서 시켰기 때문에 훑기도 했지만 팔려고 훑기도 했다. 어머니 아버지도 많이 훑었다. 재 너머 덥니미에 소풀을 먹이면서 잔디씨를 훑는다. 온집안이 훑어 한 되가 모이면 어머니는 저자에 가서 팔았다. 우리는 잔디씨를 온집안이 훑어서 파는데 배움터에서는 왜 거저로 잔디씨를 거두는지 못마땅했다. (잔디/201쪽)

어른이 되니 어머니처럼 호박죽을 쑨다. 호박을 갈고 밀가루 아닌 찹쌀가루를 넣고 콩 아닌 팥을 넣고 설탕과 소금으로 간을 맞추었다. (호박꽃/239쪽)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸리는 사람. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove