-

-

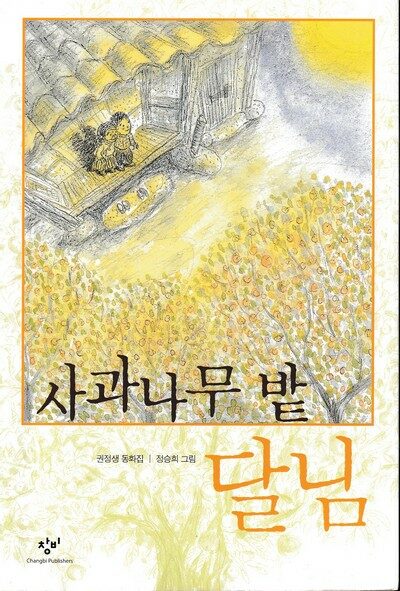

사과나무밭 달님 ㅣ 창비아동문고 5

권정생 지음, 정승희 그림 / 창비 / 1990년 11월

평점 :

숲노래 어린이책 / 숲노래 동화읽기 2023.3.27.

맑은책시렁 299

《사과나무밭 달님》

권정생

창비

1978.12.25.첫/2006.10.2.고침2판

《사과나무밭 달님》(권정생, 창비, 1978/2006)은 이제 해묵은 이야기책 같습니다. 시골 작은집에서 살며 시골 작은이웃을 그리는 마음을 담아낸 글인데, 이 책을 읽는 어린이나 어른 가운데 오늘날 누가 시골 작은집에서 살까요? 서울에서 커다란 잿집(아파트)에 머물기에 권정생 님 글을 못 읽거나 못 헤아려야 할 까닭은 없습니다. 그렇지만 생각해 보겠어요? 여름에 부채질을 하다가 나무 곁에 서서 쏴아아 하고 부는 바람으로 풀내음을 맡는 살림살이가 아니면서, 《사과나무밭 달님》에서 들려주는 어떤 바람소리를 들을 만한가요? 겨울에 손끝 발끝 꽁꽁 얼면서 아궁이에 불을 때어 밥을 지어 조그마한 칸에 둘러앉아 한끼를 나누는 살림을 구경조차 해본 적이 없는 채, 삶으로 마주하지 않고 글로만 읽는다면, 무엇을 보거나 느낄까요?

이제는 나라 어느 책숲(도서관)이든 으리으리합니다. 밤에도 불빛이 환한 책숲이며, 잿집이고, 서울이고, 배움터입니다. 한밤에 별빛을 그리면서 밤새가 들려주는 노래를 가만히 듣는 하루가 없는 채, 그저 글로만 《사과나무밭 달님》을 만난다면, ‘글로만 읽는 글’이 마음에 무슨 씨앗을 남길는지 아리송합니다.

꽃집이 나쁠 일은 없되, 꽃집에서 돈을 치러서 사는 꽃하고, 마당이나 뒤꼍이나 밭자락이나 멧골에서 만나는 꽃은 참으로 다릅니다. 이름은 같은 ‘꽃’이어도, 숨결이며 내음이며 기운이며 빛이 모두 달라요. 꽃집에서 키운 꽃은 여러 날 잘 살아남지만, 들이나 멧골에서 살던 꽃은 사람이 함부로 파내면 1시간은커녕 10분도 못 견디고 시듭니다.

어린이한테 글만 읽히지 않기를 바랍니다. 삶이 없이 읽히는 글로는 삶도 마음도 못 가꾸게 마련입니다. 책은 안 읽어도 좋으니, 부디 쇳덩이하고 잿더미를 모두 내려놓고서 맨몸으로 빗방울을 머금고 햇볕을 쬐고 바람을 마시면서 별빛을 그리는 하루를 고즈넉이 보낼 줄 아는, ‘오늘날로는 얼핏 바보스러워 보일 시골스러운 몸짓’으로 하루를 보내는 이웃이 늘기를 바랄 뿐입니다. 서울내음부터 걷어내고서야 손에 책을 쥘 수 있기를 바랍니다. 그래야 책 한 자락이 마음으로 푸른빛이 되어 스며들 테니까요.

ㅅㄴㄹ

할머니가 욕을 해대면, 아이들은 아이들대로 또 그냥 있지 않았습니다. 집히는 대로 돌멩이고 흙덩이고 뿌리고 던졌습니다. “애고 애고, 이마빡이 터졌다…….” 똬리골댁은 이마를 싸잡고 털썩 주저앉아 앙앙 기를 쓰고 울어대었습니다. (50쪽)

얼핏 보아 거지 같아 보였다. 누더기나 다름없는 작업복 바지와 저고리를 입었기 때문이다. 육이오 전쟁 때 부모님을 잃었다니까 어릴 적부터 떠돌아다니며 자란 모양이다. (73쪽)

“돌아, 너네 엄마 아버지 돌아가셨니?” “아냐, 산에서 살아 계실 거야. 흙이 좋다고 산에서만 사시겠대.” “그럼, 산에는 폭격이 없었니? 그 무서운 불꽃놀이가 없었니?” “왜 없었겠니? 다만 흙이어서 타지 않았을 뿐이야. 어머니 아버진 흙이래.” (142쪽)

“하지만 내가 소라면 마지막 도살장에까지 멍에를 메고 가겠어요. 그 고달픈 멍에와 함께 죽어버린다면, 모든 소들이 무거운 멍에에서 자유로워질 거예요.” (246쪽)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸리는 사람. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove