-

-

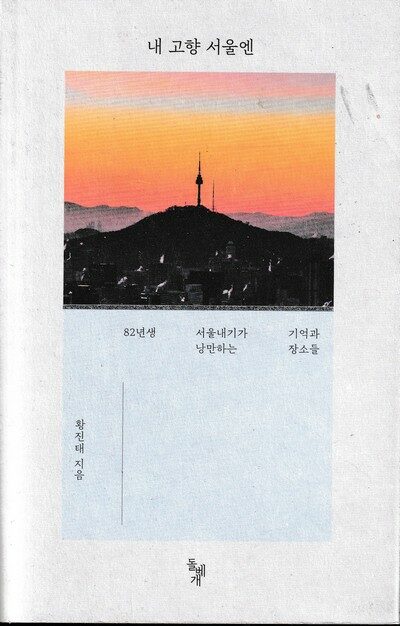

내 고향 서울엔 - 82년생 서울내기가 낭만하는 기억과 장소들

황진태 지음 / 돌베개 / 2020년 4월

평점 :

숲노래 책읽기 2023.3.18.

인문책시렁 293

《내 고향 서울엔》

황진태

돌베개

2020.4.20.

《내 고향 서울엔》(황진태, 돌베개, 2020)을 사 놓고서 한 해 남짓 지나고서야 비로서 다 읽었습니다. 어쩐지 읽기가 까다롭기도 했고, 글쓴이가 너무 어렵게 꾸민다고 느꼈습니다. 나고자란 곳이라면 ‘나고자란’ 이야기를 들려주면 될 텐데, 자꾸 ‘문화적·역사적’ 같은 꾸밈말을 붙이려 하니 뒤죽박죽이었고, 어쩌다가 들르거나 지나간 서울 한켠을 ‘역사·문화 해석’이라든지 ‘대중문화 분석’을 하려고 들기에, 뭔가 참 삶하고 동떨어진 줄거리로구나 싶더군요.

서울은 너무 넓고 크며 사람이 지나치게 많습니다. 그래서 서울을 섣불리 이러쿵저러쿵 말할 수 없습니다. 서울이라는 곳을 말하자면, 즈믄 사람쯤이 예순 해쯤은 살아낸 나날을 즈믄 가지로 듣고 새겨서 아주 두툼한 책으로 꾸리더라도 ‘서울을 제대로 못 짚었다’고 여길 만합니다.

서울을 짚거나 다루고 싶다면, ‘온 서울’을 다 짚거나 다루려는 마음부터 지울 노릇입니다. 스스로 겪고 보고 살아낸 ‘서울 한켠’만 짚거나 다루려 해야, 비로소 ‘이런 눈길로 서울을 보기도 한다’는 꾸러미 하나가 나올 만합니다.

《내 고향 서울엔》이라는 이름이지만, 정작 글쓴이로서 ‘나고자란 서울’ 이야기가 너무 짧고 얕고 몇 줄 안 됩니다. 어설프게 종로를 건드리려 하지 말고, 엉성하게 신촌을 다루려 하지 말고, 어정쩡하게 영등포를 쓰려 하지 말고, 섣불리 강남을 말하려 하지 않았으면, 이 책은 꽤 읽을 만하고 돌아볼 만했다고 느낍니다.

차라리 이웃나라 사람이 서울에 나들이를 와서 쓴 글이 훨씬 나았으리라고도 느껴요. 왜 그러냐 하면, 서울마실을 하는 사람은 온몸으로 부대끼고 온마음으로 사랑하는 하루를 되새기면서 서울을 이야기하게 마련입니다. 이와 달리, 이 책을 쓴 분은 자꾸 ‘어디선가 듣고 본’이라고 하는 굴레를 스스로 뒤집어씁니다. ‘서울에 있는 새뜸(언론)이라지만, 정작 서울이라고 여기지 않아 아예 안 다루다시피 했다’는 월계동하고 장위동 이야기를 쓰면 될 뿐입니다. 스스로 겪은 마을 이야기를 쓰고, 글쓴이 어머니 아버지가 겪고 보고 살아낸 마을 이야기를 담으면 돼요.

저한테 서울 월계동이나 장위동은 1994∼95년하고 1998∼99년에 서울 이문동에서 살며 짐자전거를 몰며 새뜸나름이(신문배달부)로 돌아다닌 곳이면서, 새롭게 만나고 싶은 마을책집을 찾으려고 골목골목 걸어다니던 곳입니다. 지난날 그 골목이며 마을을 짐자전거로 누비거나 두 다리로 걸으면서 “여기는 서울이면서도 바람이 제법 깨끗하고 길바닥이 퍽 정갈하구나. 서울이면서 꽤 고즈넉하기에 서울에서 뿌리를 내린다면 여기에서 살 만하겠네.” 하고 느꼈습니다. 그러나 이제는 그 ‘서울빛’도 ‘살림빛’도 거의 다 스러졌겠지요.

끝으로, 글쓴이는 어느 골목집이 “밖에서 보는 것과 달리 집 안은 깨끗하고 아기자기하게 꾸며져 있었다(315쪽)”처럼 말하는데, 얼마나 골목집을 모르거나 겉으로만 훑었는가 하고 느낄 만합니다. 껍데기로만 슥 훑으면 속빛도 참빛도 모릅니다. ‘살아낸 이야기’가 아닌 ‘구경한 이야기’로 ‘대학교에서 학문·연구를 할’는지 모르나, 글이나 책이나 살림하고는 그저 멀 뿐입니다.

ㅅㄴㄹ

‘서울 같지 않은 서울(강북)’ vs ‘진짜 서울(강북 도심인 광화문, 종로 등과 강남)’이라는 이분화된 공간 인식에 따라 내가 사는 동네는 미디어에서 재현될 가치가 없고, 서울의 공식적인 역사의 일부가 될 수 없으며, 서울 시민들에게 기억될 만한 공간이 아니라고 은연중에 생각하고 있었다. (21쪽)

지금이야 편의점이 뭐가 대수냐고 하겠지만, 당시에는 드라마 주인공들이나 가는 곳을 내가 가도 되나 싶어 괜히 쭈뼛쭈뼛했다. 지금은 흔한 플라스틱 테이블과 의자이지만 그때는 식당도 아닌 가게에 그런 게 비치되었다는 게 낯설고 심지어 고급스럽다고 생각해 편의점에 들어가는 걸 부담스럽게 여겼다. (61쪽)

1982년생에게 1980년대의 서울이 책을 통해 알게 된 ‘역사’였다면, 1990년대의 서울은 실제 가 보진 못했더라도 뉴스나 드라마를 통해 익숙한 ‘현재’로 인식되었다. (193쪽)

물론 외재적 핑계만 있지는 않았다. 교사직이 내 적성에 맞는지 확신하지 못하는 내재적 요인이 여전히 집중을 방해했다. (267쪽)

다무라와 알고 지내던 아주머니의 집을 방문한 우리는 냉커피를 얻어 마시고, 그 집 반려견의 환대를 받았다. 밖에서 보는 것과 달리 집 안은 깨끗하고 아기자기하게 꾸며져 있었다. (315쪽)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸리는 사람. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove