-

-

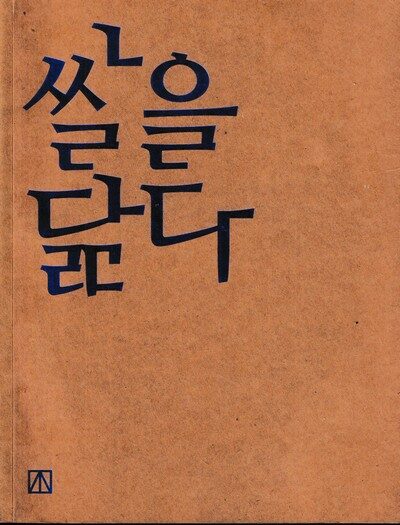

쌀을 닮다

이현주 글, 강진주 사진 / 진주식당 / 2019년 5월

평점 :

숲노래 숲책 2023.3.4.

숲책 읽기 190

《쌀을 닮다》

이현주 글

강진주 사진

진주식당

2019.5.15.

《쌀을 닮다》(이현주·강진주, 진주식당, 2019)는 틀림없이 뜻있는 책이리라 봅니다. 논일을 안 무겁게 다루려 하고, 시골사람이 먼먼 남이 아닌 서울사람(도시인)하고 똑같이 오늘 하루를 살아가는 이웃이라는 대목을 보여주려고 합니다. 서울내기가 논일이며 시골마을을 찬찬히 보면서 가까이하다가 문득 시골로 삶터를 옮기도록 이바지하려는 마음까지 흐르는 책이라고 봅니다.

그러나 처음부터 시골사람한테 안 읽힐 마음으로 여민 책으로 느낍니다. 시골사람한테 읽히려는 책이라면 깨알보다 작은 글씨를 안 넣었을 테고, 깨알보다 작은 글씨가 사진에 뭉개지도록 엮지도 않았을 테지요.

머리말에 나오는 “주식(主食)의 위치에서 밀려난 동시에 미식(美食)의 모습”이라는 대목은 무슨 소리인지 모르겠습니다. 왜 이렇게 멋을 부리며 글을 써야 할까요? 첫머리에 ‘벼’를 풀이하면서 “쌀이 열리는 한해살이 식물”로 적는데, 아주 틀린 말입니다. “쌀이 열리는 풀(식물)”은 없습니다.

쌀이 열리는 풀이 없는 줄 알려고 하지 않는다면 논일을 어떻게 바라보고 시골을 어떻게 헤아리려나요? ‘벼’는 열매 이름입니다. 풀에서 얻는 작은 열매는 따로 ‘낟알’이라 합니다. ‘벼’라는 낟알에 있는 껍질을 벗겨야 ‘쌀’입니다. 벼껍질은 절구로 찧을 수 있고 칼(기계)로 깎을 수 있습니다. 찧거나 깎아서 껍질이 없기에 ‘쌀·쌀알’인데, 껍질이 없는 열매를 내놓는 풀이 있을 수 있겠습니까?

보리나 콩이나 조가 ‘잡곡’일 수 없습니다. 무슨 생각으로 ‘잡곡’이라는 농협스러운 말을 함부로 쓸 수 있을까요? 풀이 있을 뿐 ‘잡초’란 없습니다. 지심·김을 매기는 하되 ‘지심·김’이라고는 하더라도 ‘잡초’라 안 합니다.

할머니 이야기를 들으면서 할머니한테 ‘그녀’라고 하니 소름이 돋습니다. 할머니는 그저 ‘할머니’입니다. 시골 할머니는 예전에 빗물을 받아서 마신 삶을 잊지 않습니다. 왜 그럴까요? 빗물은 더없이 달고 맛나거든요. 빗물을 마셔 보지 않았다면 시골 할머니 말뜻을 모를밖에 없습니다.

논에서 자라는 벼한테 수돗물이나 먹는샘물(페트병물)을 주면 어찌 될까요? 아마 다 죽어버리겠지요. 우리가 먹는 쌀밥을 이루는 벼는 늘 해바람비를 머금습니다. 해바람비를 머금기에 우리 몸에 이바지합니다. 빗물은 벼뿐 아니라 사람이 그대로 마실 수 있는 가장 빛나고 맛난 물입니다. 빗물이 땅으로 스며서 샘솟은 다음에 들숲을 가로지르듯 흐르기에 냇물입니다. 땅밑물(지하수)도 고스란히 빗물입니다. 그런데 이 빗물은 바닷물이지요. 이 얼거리를 헤아려야 비로소 땅과 사람과 숲이 하나인 살림살이를 하나씩 풀면서 배웁니다.

《쌀을 닮다》는 104쪽에 ‘낫’을 빛꽃(사진)으로 싣는데 깜짝 놀랐습니다. 일본이 총칼로 쳐들어온 뒤로, 또 박정희 새마을바람이 온나라를 휩쓸 즈음에, ‘왜낫’이 빠르게 번졌습니다. 왜낫은 숫돌로 갈아서 쓰기 어렵습니다. 왜낫은 너무 얇아서 쉬 부러집니다. 숫돌로 갈아서 쓰는 낫은 ‘조선낫’입니다. 조선낫은 굵직하고 두툼하고 묵직합니다. 그래서 조선낫으로 웬만한 나뭇가지까지 칠 수 있습니다. 왜낫으로는 어림도 없습니다.

겉보기로 반지르르하게 꾸미는 일은 누구나 할 수 있되, 굳이 왜 해야 하는지 알쏭합니다. 서울사람한테 읽힐 ‘예쁘게 꾸민’ 책이 아닌, 누구보다 시골 어린이가 읽으면서 ‘벼’랑 ‘들숲바다’랑 ‘낫’이랑 ‘씨앗’이랑 ‘낟알’이랑 ‘빗물’이랑 ‘흙’을 즐거우면서 정갈하게 누리면서 새롭게 바라보는 꾸러미를 엮는 눈길부터 틔우기를 바랍니다. 다만, 이런 이야기를 쓰자면 짧아도 스무 해나 서른 해를 시골살림짓기를 해야 할 텐데, 글을 쓰거나 그림을 그리거나 빛꽃을 찍는 젊은이 가운데 스물∼서른 해를 조용히 살림짓기를 하고 지켜본 뒤에라야 이야기를 여밀 분이 있을까 잘 모르겠네요.

ㅅㄴㄹ

주식(主食)의 위치에서 밀려난 동시에 미식(美食)의 모습으로 변화하는 쌀을, 벼농사가 지닌 치유의 힘을 말입니다. (1쪽)

‘벼’는 쌀이 열리는 한해살이 식물이다. (6쪽)

당시엔 보리나 콩 같은 잡곡이 주로 재배되었다. 벼농사를 주로 하며 쌀밥을 지어 먹을 수 있게 된 것은 삼국시대부터이다. 허나 쌀은 여전히 귀족이나 먹는 고급음식으로 당시 서민들은 보리나 조, 기장 등의 잡곡밥을 먹었다. (11쪽)

여전히 어머님의 이야기는 입에 올리려 하지 않는다. 영혼에 깊게 팬 상처가 100년 가까운 세월이 흘렀음에도 사라지지 않은 것이다. 한 많은 세월에 주름이 굵게 파인 그녀는 말한다. (64쪽)

“지하수를 파면 짠물이 나오는 동네니 웅덩이에서 물을 길어다 먹었지. 그 물도 흙물이라 물독에다 가라앉혀 먹었어. 그 물을 개구리도 먹고, 뱀도 먹고, 사람도 먹었어. 그땐 빗물도 많이 받아먹었는데, 빗물이 제일 맛있었어.” (96쪽)

지난 시절 농사는 다 낫으로 했다 해도 과언이 아니다. 퇴비를 하거나 꼴을 베는 것도 낫, 벼를 베는 것도 낫, 불을 지필 나무를 할 때도 낫이 필요했다. (104쪽)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸리는 사람. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove