-

-

아동시론 - 굴렁쇠 생각 3

이오덕 지음 / 도서출판 굴렁쇠 / 2006년 11월

평점 :

구판절판

이오덕 읽는 하루

― 헌책집에서 만난 이슬

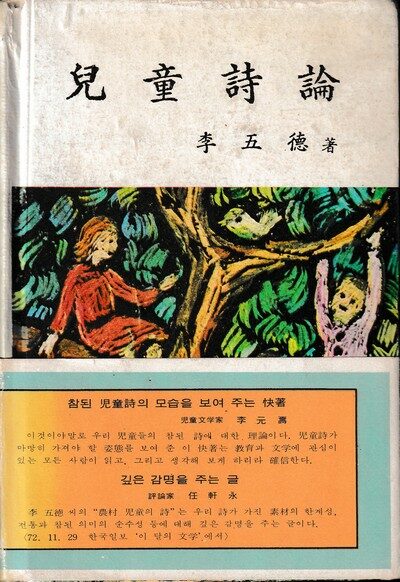

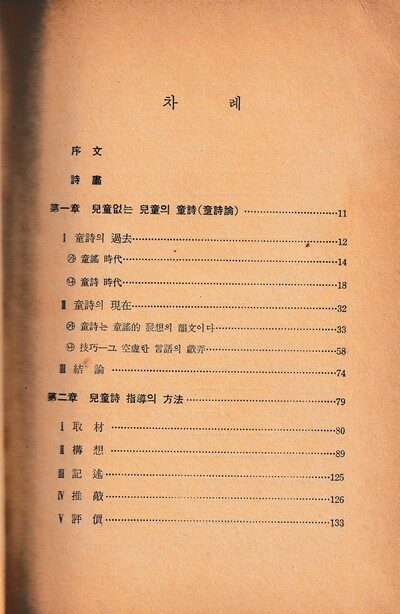

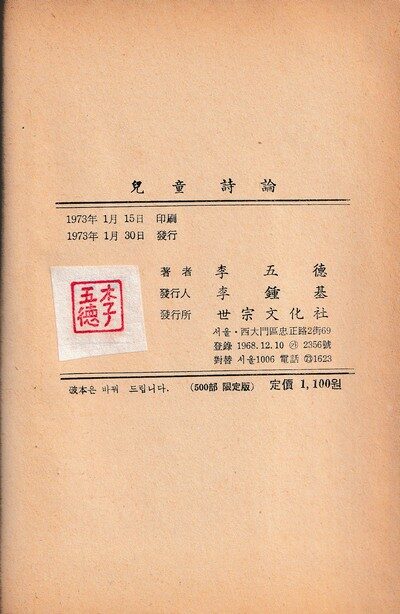

《兒童詩論》

이오덕 글

세종문화사

1973.1.30.

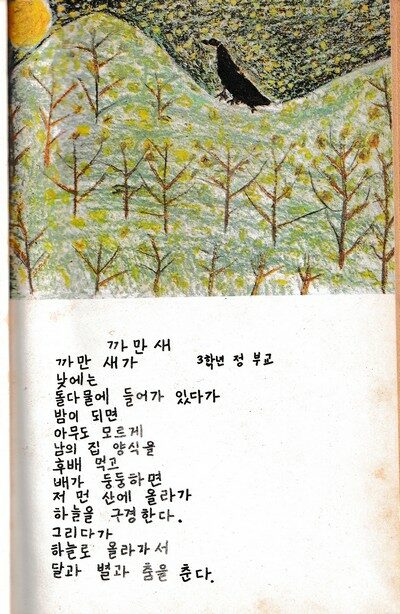

《兒童詩論》(이오덕, 세종문화사, 1973)은 아주 잊힌 책이었습니다. ‘내가 이오덕을 잘 아는 제자요!’ 하고 내세우는 분들 가운데 이 책을 읽었거나 건사한 사람을 아예 본 적이 없었습니다. 어떻게 ‘이오덕 제자’라고 내세우는 분들이 《아동시론》을 읽은 적도 구경한 적도 없나 아리송했습니다. 그런데 《아동시론》뿐 아니라 《까만 새》라는 이오덕 어른 노래책(동시집)을 까맣게 모르는 분도 수두룩했습니다. 《별들의 합창》 같은 조금 묵은 노래책은 더더구나 모르더군요.

말로는 스승이라 여기고 우러른다고 하면서, 정작 ‘스승이 쓴 책’을 곁에 놓지 않을 뿐 아니라 읽지도 않는다면, ‘스승이 펴는 뜻’을 헤아리지 못 하거나 모를 테지요. 스승이 쓴 책조차 사지도 읽지도 않고서 스승 꽁무니만 좇는다면 그야말로 허술하고 엉성하며 뜬구름잡는 셈일 테고요.

저는 《아동시론》을 헌책집에서 만났습니다. 자주 만났습니다. 저한테는 한 자락만 있으면 되니, 제 몫으로 한 자락을 놓고, 이웃이며 동무이며 동생한테 한 자락씩 사주었습니다. 1999년에 들어가서 일한 보리출판사 편집부에도 사주었고, 2001년부터 들어가서 일한 토박이출판사(《보리 국어사전》을 내놓은 곳)에도 사놓았습니다.

헌책집을 다니면서 《아동시론》을 척척 찾아내어 건네니 둘레에서는 화들짝 놀랍니다. “아니? 어떻게 이 귀한 책을 그렇게 쉽게 찾아요?” “쉽게 찾는다고요? ○○님이 헌책집을 안 다니니까 안 보일 뿐이에요. 헌책집을 다니면서 스스로 한나절씩 눌러앉아 이 책 저 책 골고루 읽고 누리다 보면 어느 날 문득 만날 수 있습니다. 틈이 없어서 헌책집을 못 간다는 핑계는 그만 대셔요. 저녁에 술 좀 그만 마시고 틈을 내어 이틀이나 사흘마다 헌책집에 가서 한나절씩 책을 읽고 누리다 보면 누구라도 다 만날 수 있는 책 가운데 하나입니다.”

마음이 있을 적에 만납니다. 마음이 없을 적에 안 만납니다. 마음이 있으면 어느 책이라도 곧 만납니다. 마음이 없기에 못 만날 뿐 아니라, 판이 예전에 끊긴 아름책을 찾아내려고 헌책집을 찾아다니는 발걸음이 없어요.

2023년에 문득 헤아리니 오랜 《아동시론》을 30만 원 값에 파는 헌책집이 있습니다. 이 값은 비쌀까요, 안 비쌀까요? 1999년에 헌책집에서 《아동시론》을 5000원이나 1만 원에 사서 둘레에 건네었는데 “이렇게 낡은 책이 5000원이나 한다고?” 하면서 비싸다고 손사래친 분을 꽤 보았습니다. 이분을 빤히 보다가 “○○님, 이 책에 5만 원 값을 붙이면 헌책집지기를 아주 미친놈으로 여기시겠네요?” 하고 물어보았습니다.

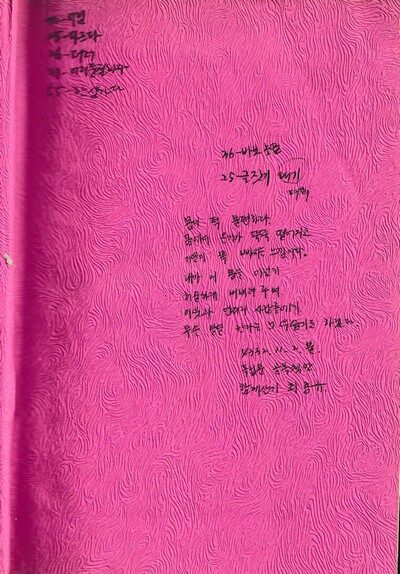

1974년에 나오고서 첫판조차 안 팔리고 사라진 《까만 새》는 값이 얼마여야 안 비싸다고 여기려나요? 1966년에 나온 《별들의 합창》하고 1969년에 나온 《탱자나무 울타리》는 헌책집에서 얼마로 팔아 주어야 안 비싸다고 여길 만한가요? 저는 이오덕 어른이 남긴 책 가운데 아직 《별들의 합창》만 만나지 못 했습니다. 1994년부터 헌책집에서 하나둘 만났습니다. 《우리도 크면 농부가 되겠지》도 헌책집에서 찾아내어 볼에 눈물자국을 내면서 읽었습니다. 때로는 이오덕 어른이 누구한테 건네면서 남긴 손글씨가 깃든 판을 헌책집에서 보았고, 어른 손글씨가 있는 책을 이웃한테도 스스럼없이 건넸어요.

책이란 무엇일까요? 헌책이란 무엇일까요? ‘헌’은 “손길을 거친”을 뜻합니다. ‘새’이기에 좋지 않고 ‘헌’이기에 나쁘지 않습니다. “아직 손길을 안 거친” 살림이니 ‘새’일 뿐이고, “손길을 거치면서 손빛이 흐르”는 살림이기에 ‘헌’입니다.

‘새책 = 처음으로 읽힐 책’입니다. ‘헌책 = 새롭게 읽힐 책’입니다. ‘새책 = 낯선책’입니다. ‘헌책 = 손길책·손빛책’입니다.

‘새 = 사이’를 가리키고, ‘새 = 멧새’이기도 합니다. 하늘하고 땅 사이에 있기에 ‘새’요, 내가 나로서 나답게 나를 바라보고 사랑할 줄 알아서 날개를 달고서 하늘로 날아오르기에 ‘새’입니다.

‘헌 = 한’하고 맞닿습니다. ‘허’라는 말밑은 ‘허허바다’로 잇거든요. ‘허허바다’란 ‘하늘’처럼 가없이 잇는 ‘크고 하나’를 나타내요. 그래서 ‘헌책 = 한책 = 허허바다책 = 하늘책’이기도 합니다.

겉보기로 허름한 책이기에 꾀죄죄하거나 나쁠 수 없습니다. 겉보기로 가난하거나 글을 모르는 멧골아이라서 모자라거나 나쁠 수 없습니다. 이오덕 어른은 서울아이도 대구아이도 아닌 멧골아이 곁에서 멧새가 되어 노래하는 하루를 짓고픈 꿈으로 배움길을 걸었습니다. 이 대목을 좀 헤아려 볼 수 있기를 바랍니다. 이오덕 어른은 스스로 멧사람이기를 바랐고, 마지막숨을 한 줄기 쉬고 눈을 감을 적에 “나는 멧새로 돌아간다”는 마음을 남겼습니다.

새로 나오기에 값지지 않습니다. 오래되었기에 낡지 않습니다. 철이 들지 않을 적에만 낡거나 늙습니다. 철이 들 적에는 늙음도 낡음도 아닌 어질거나 슬기로운 눈빛입니다. ‘헌책 = 철빛을 읽는 철든 책’이라고 느낍니다. ‘하늘빛을 담기에 헌책’이요, ‘멧새가 노래하는 숨결을 담기에 새책’이로구나 싶습니다. ‘새책 = 아이다운 눈망울로 하나씩 배우려는 책’이고, ‘헌책 = 어른스런 눈빛으로 하나씩 나누려는 책’이라고도 하겠습니다.

또한 헌책집은 모든 갈래 온갖 책을 두루 품습니다. 새책집은 갓 나온 ‘낯선책’을 건사하는 책터라면, 헌책집은 손길을 거친 모든 ‘새로배움책’을 아우르는 책바다요 책누리요 책잔치요 책숲입니다. 헌책집을 마실하면서 이오덕 어른 예전 책을 찾아나설 뿐 아니라, 사람들 손길을 덜 타거나 새록새록 되읽힐 아름책을 만나는 이웃님이 늘기를 바랍니다. 헌책은 값싼 책이 아니라, 되읽힐 아름책입니다. 새책만 쳐다보다가는 그만 책이 왜 책인가를 잊고 맙니다.

왼손에 새책을 놓는다면, 오른손에는 헌책을 놓아요. 오늘은 새책을 읽었으면, 모레에는 헌책을 읽어요. 이오덕 어른이 왜 멧골아이 곁에서 노래하는 멧새가 되기를 바랐는가 하는 마음을 읽으면서 헤아리고픈 이웃님이라면, 아무쪼록 자그마한 마을새책집하고 마을헌책집을 나란히 나들이하면서 ‘책숲마실’을 즐기시기를 바랍니다. 모든 책은 헌책입니다. 모든 책은 새책입니다. 모든 책은 숲입니다. 모든 책은 사랑입니다. 모든 책은 바다요 하늘이요 땅이요 풀꽃나무이면서, 모든 책은 살림이고, 모든 책은 사람입니다.

ㅅㄴㄹ

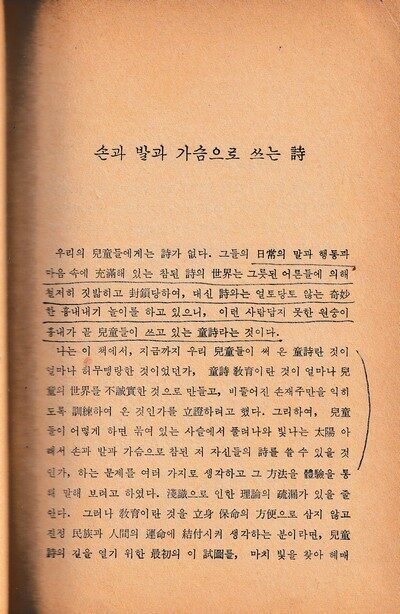

우리의 아동들에게는 시가 없다. 그들의 일상의 말과 행동과 마음속에 충만해 있는 참된 시의 세계는 그릇된 어른들에 의해 철저히 짓밟히고 봉쇄당하여, 대신 시와는 얼토당토 않는 기묘한 흉내내기 놀이를 하고 있으니, 이런 사람답지 못한 원숭이 흉내가 곧 아동들이 쓰고 있는 동시라는 것이다. (9쪽)

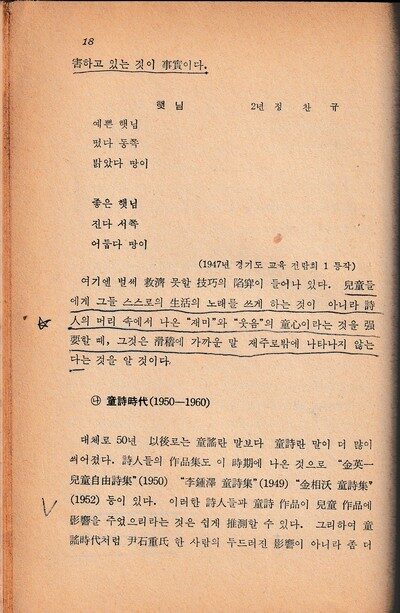

윤석중 씨의 동요 세계는 그 후 20여 년 동안 전국의 아동 작품에 가장 큰 영향을 주었고, 동요란 이름이 거의 없어진 지금에도 여전히 그 동요적 세계는 판을 치고 있어서 참된 아동시의 발아를 저해하고 있는 것이 사실이다 … 아동들에게 그들 스스로의 생활의 노래를 쓰게 하는 것이 아니라 시인의 머리속에서 나온 ‘재미’와 ‘웃음’의 동심이라는 것을 강요할 때, 그것은 골계(滑稽)에 가까운 말재주로밖에 나타나지 않는다는 것을 알 것이다. (17∼18쪽)

만일 아동들이 자기 자신의 생활과 마음을 자기의 말로 쓰게 된다면, 거기 유사 모조품이란 거의 있을 수 없다. 천 명의 아이가 쓴 천 편의 시는 천의 얼굴처럼 다 다를 것이 당연하다. 또한 같은 아이가 쓴 같은 제목의 시라도 어제 쓴 것과 오늘 쓴 것이 달라야 한다. (25쪽)

전국에서 얼마나 많은 아이들이 상을 타기 위해 다투어 이런 바보놀음을 하여 왔던가? 다투어 어린애의 몸짓이나 재롱을 피워서 그런 것을 좋아하는 어른들의 마음에 들도록 하여 온 것인가? (36쪽)

우리는 아동들이 시인이 되기를 원하고 있는가? 시를 쓰는 직업인이 되기를 원하고 있는가? 아니다. 우리는 마음이 정직하고 행동이 순진하고, 용감하고, 인간성이 풍부하고, 개성이 뚜렷한 창조적 인간을 원하고 있는 것이다. (74쪽)

아이들이 쓰는 것이라도 시면 시지, 하필 ‘동’ 자를 붙일 필요가 없다. (210쪽)

‘사투리가 들어 있는 시’, ‘사투리로 쓰는 시’를 써 보자고 한다. 몇 번을 이렇게 사투리로 쓰게 하면 어렵지 않게 동시적인 것을 버리고 그들의 신선한 생활의 세계로 돌아지 않을까 한다. (220쪽)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸리는 사람. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove