숲노래 책숲마실

문득 그곳에 (2022.8.29.)

― 제주 〈나이롱책방〉

작은아이한테 묻습니다. “오늘은 새벽 일찍 움직여 오름 한 곳을 올랐고, 〈책밭서점〉 할아버지를 만났고, 밥도 먹었고, 어떠니? 더 걸을 수 있니?” “아직 걸을 만해요.” “아직 걸을 만하다면 힘들다는 뜻?” “음, 더 걸어 봐요.”

늦여름해가 지는 제주시 한복판을 걷다가 버스를 탑니다. 안골목으로 깃들어 〈나이롱책방〉 앞에 섭니다. 작은아이가 “아버지, ‘나이롱’이 무슨 뜻이에요?” “나이롱? 음, 여러 가지일 텐데, 숲노래 씨는 ‘나는, 이제부터, 삐삐롱스타킹이다.’ 하고 생각해 볼래.”

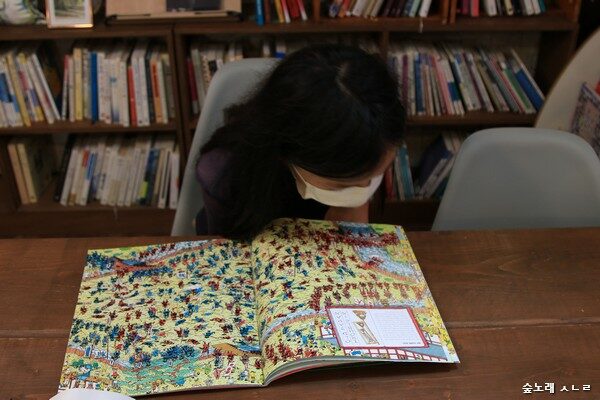

디딤칸을 밟고 천천히 들어섭니다. 한쪽에 우리 짐을 내려놓습니다. 책집을 닫을 때까지 얼마 안 남지만, 이곳에서 저녁나절 책내음을 맡고서 길손집으로 돌아가자고 생각합니다. 걸상에 앉은 작은아이한테 ‘월리’ 그림책을 건넵니다. 꼬물꼬물 그득한 사람밭 그림 사이에서 ‘월리’를 찾는 그림을 들여다보는 작은아이는 기운을 조금 차립니다. “아버지, 이 책 재미있는데요? 히히.”

그러나 ‘월리’는 이곳에서만 읽을 수 있는 책입니다. 아쉬우나 이다음에 다른 데에서 만날 수 있을 테지요. 한글판 ‘월리’는 다 판이 끊긴 듯하나 영어판으로 장만하자고 생각합니다.

아이 곁에서 함께 ‘월리’를 들여다보다가, ‘포카혼타스’ 펼침책을 넘기다가, 그림을 잘 그려야 할 까닭이 없고, 일을 잘 해내야 할 까닭이 없듯, 글을 잘 써내야 할 까닭이 없다고 느낍니다. 어버이 노릇을 훌륭히 해내야 하지 않아요. 아이도 어버이도 다리가 아프면 쉬고, 지치면 일찍 자고, 풀밭에 드러누워 구름바라기나 별바라기를 하면서 하루를 마무리하기에 즐겁습니다.

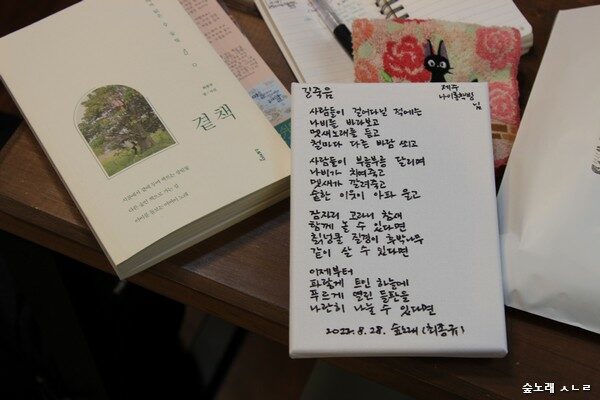

우리는 “글을 못 써도 된다”도 “글을 잘 써야 한다”도 아닌, “그저 삶을 마음에 담아서 생각이라는 씨앗으로 돌보고서 고스란히 말로 들려주는 모습 그대로 옮기는 글”이라면 넉넉하구나 싶습니다. 언제나 “그냥 쓰면 다 아름다운 글”일 테지요. 아이하고 뭔가 남다르게 하루를 보내려 하기보다, 그저 같이 걷고 놀고 얘기하고 쉬고 잠들면 느긋합니다.

작은아이가 묻습니다. “우리 잠자는 곳에 버스 타고 가면 얼마나 걸려요?” “음, 30분쯤.” “음, 그러면 우리 택시 타고 가요.” “힘들구나.” “아니, 힘들지는 않은데, 그냥.” “그래, 네가 바라는 대로 할게.”

낮하늘빛은 파랗고 밤하늘빛은 까맣습니다. 파랑이랑 까망 사이에는 하양 보라 빨강 노랑 풀빛이 있습니다. 온누리 어디서나 무지개를 품을 수 있기를 빕니다.

ㅅㄴㄹ

《POCAHONTAS Pop-up book》(Kathryn Siegler 꾸밈/Vaccaro Associates·Eric Binder 그림/Rodger Smith 여밈, Disney Press, 1995.)

《꽃이 온 마음》(조민경, 커넥티드코리아, 2022.4.15.)

《모나미 153 연대기》(김영글, 돛과닻, 2019.11.14.첫/2020.8.31.2벌)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸리는 사람. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove