-

-

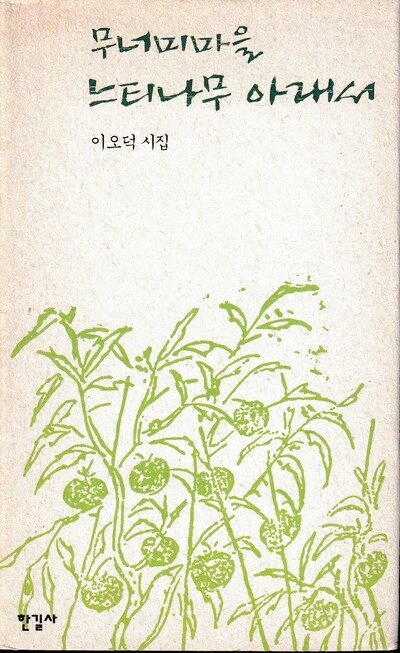

무너미마을 느티나무 아래서

이오덕 지음 / 한길사 / 2005년 8월

평점 :

품절

이오덕 읽는 하루

― 죽살이 고갯길에서

《무너미마을 느티나무 아래서》

이오덕

한길사

2005.8.24.

《무너미마을 느티나무 아래서》는 이오덕 어른이 죽살이 고갯길에 쓴 노래(시)를 갈무리한 두 가지 꾸러미 가운데 하나입니다. 이오덕 어른은 마지막으로 이 땅에서 하루하루 누리는 동안 우리말·우리글을 갈닦는 눈빛을 추스르려 하면서, 어린글꽃(어린이문학)이 슬기롭고 참하게 서는 밑틀을 들려주려 하면서, 그동안 다른 일을 먼저 하느라 뒷전으로 놓던 노래쓰기를 바지런히 했습니다.

이오덕 어른은 이원수 님이 들려준 이야기를 듣고서 오래도록 글꽃쓰기(문학창작)를 멈추고 글꽃보기(문학비평)에 마음을 쏟았습니다. 이원수 님은 우리나라 어린글판(어린이문학판)에서 글을 바르게 보고서 말을 바르게 하는 사람이 너무 적은 탓에 글꽃을 여밀 사람들이 눈빛이 흐리고 글빛마저 흐리다고 안타깝게 여겼어요. 이원수 님이 지켜보기로 이오덕 어른이 우리나라에서 가장 곧바르게 글을 보고 말을 옮길 줄 안다고 생각했다지요. 1977년에 나온 《시정신과 유희정신》을 비롯하여 2002년 《어린이책 이야기》까지 쉬잖고 글꽃보기를 남겨 놓았습니다.

곰곰이 보면, 이오덕 어른은 멧골에 깃들어 어린이 곁에서 이야기를 들려주던 무렵에 노래쓰기하고 글꽃쓰기에 힘을 쏟았습니다. 큰고장으로 나와서 말글을 살리고 어린글꽃을 북돋우는 길을 걸을 적에는 멧골도 멧꽃도 멧새도 멧숲도 곁에 둘 겨를이 없었어요. 더는 큰고장에서 지낼 기운이 없다고 여겨 멧골을 품은 시골로 옮기고서야 다시금 글꽃쓰기를 바라볼 수 있었습니다.

오늘날 우리나라를 보면, 멧골이나 시골에서 살며 글꽃(문학)을 여미는 분이 매우 적습니다. 들숲바다는커녕 흙빛이나 풀내음조차 모르는 채 글쓰기만 한다고 볼 만합니다. 여름짓기가 아닌 ‘농업·농사’는 온통 ‘비닐·농기계·풀죽임물(농약)·죽음거름(화학비료)’으로 물들었어요. 흙과 풀과 해바람비를 등진 채 ‘농업 ·농사’만 하는 길이라면 시골에서 살더라도 노래를 잊거나 등지게 마련입니다.

비닐을 치는 일꾼은 노래를 안 부릅니다. 풀죽음물을 뿌리는 데에서는 입조차 벙긋할 수 없습니다. 죽음거름은 냄새가 고약하니 더더욱 입을 다뭅니다. 농기계가 시끄러운 데에서는 아무도 북이나 장구나 꽹과리를 치지 않습니다.

또한 부릉거리는 쇳덩이(자동차)를 모는 이들도 노래하지 않아요. 쇳덩이가 가득한 시커먼 길을 내달리는 이들은 다른 쇳덩이를 쳐다보느라 마음을 기울여야 하니 노래를 생각할 겨를이 없어요. 스스로 노래하지 않고, 들노래도 숲노래도 바닷노래도 온통 잊어버리고 등지는 오늘날입니다. 이제는 들숲바다에 해바람비에 풀꽃나무를 모조리 잊고서 글만 쏟아내는 사람들이 수두룩한 판입니다.

생각해 봐요. 들숲바다에 해바람비에 풀꽃나무를 잊은 이들은 아이들도 잊게 마련입니다. 아이들이 느긋이 놀다가 낮잠도 들고 나무타기를 하면서 하루를 소꿉잔치로 누빌 짬을 빼앗은 이들이 어떤 글을 쓰는가요?

《무너미마을 느티나무 아래서》는 《고든박골 가는 길》하고 나란히 나오기로 했으나, 《고든박골 가는 길》이 2005년 4월 15일에 나오고, 《무너미마을 느티나무 아래서》가 2005년 8월 24일에 나옵니다. 처음에는 실천문학사 한 곳에서만 이오덕 어른 노래를 ‘유고 시집’으로 내려 했는데, 한길사 쪽에서 굳이 나눠서 같이 내자고 떼를 쓴 탓에 두 곳에서 따로 나왔는데, 한길사는 나눠서 ‘같은 날’에 내자는 다짐조차 어겼습니다.

한길사는 2003년 11월 5일에 《살구꽃 봉오리를 보면 눈물이 납니다》를 함부로 냈습니다. 이오덕 어른이 한길사 김언호 씨한테 ‘이오덕·권정생이 주고받은 글월’을 보여주기는 했으나 책으로 내라고는 안 했는데, 몰래 챙겨서 때를 기다렸다지요.

막짓을 일삼은 한길사였는데, 작가회의에 이름을 건 여러 글꾼이 한길사 쪽에서 부린 떼를 받아들여서 이오덕 노래책을 2005년에 두 곳에서 나란히 냈고, 이제는 판이 끊어졌습니다.

책은 왜 쓰고 왜 읽어야 할까요? 노래는 누가 언제 어디에서 어떻게 부르는가요? 왜 이오덕 어른 책을 굳이 펴내어 그들 이름값을 높이는 길에 써먹으려고 잔꾀를 부려야 할까요?

이오덕 어른이 피맺힌 목소리로 한 줄 두 줄 적은 〈죽어야 한다〉를 되새길 수 있기를 바랍니다. 죽음은 안 나쁩니다. 죽음은 늘 삶하고 맞물립니다. 우리말은 ‘죽살이’라 합니다. 죽음을 앞에 놓고 삶을 뒤세웁니다. 떠나기에 찾아들고, 내려놓기에 일어섭니다. 잠들기에 깨어나고, 스러지기에 거듭납니다.

모든 허울을 걷어치워야 아이들이 살아날 새터를 열 수 있습니다. 모든 껍데기를 쓸어내야 아이들이 꿈꾸고 노래할 숲누리를 이룰 수 있습니다. 모든 겉치레를 벗어던져야 아이들이 마음껏 생각날개를 펴면서 온누리에 아름다이 웃음노래가 퍼질 수 있습니다.

밤이 깊을수록 낮이 따뜻합니다. 밤새 고요히 몸을 쉬면서 꿈을 그려야 한낮에 환하게 하루를 일구면서 즐거이 땀흘립니다. 밤은 밤빛이고 낮은 낮빛이에요. 밤은 밝은꿈으로 나아가는 밝은씨앗입니다.

죽음터이자 잿터인 서울을 스스로 웃으면서 떠날 줄 아는 마음이라면 어른스럽습니다. 멧새가 노래하는 곁으로 보금자리를 옮기면서 웃는 숨결이라면 어른답습니다. 차디찬 서울에서 쇳덩이를 몰아내고서 나무 한 그루랑 풀꽃씨 한 톨을 심으면서 푸르게 바꿀 하루를 그리는 손길이라면 어른입니다.

ㅅㄴㄹ

아침마다 감나무 밑에 간다 / 감나무 밑에 깔려 있는 단풍잎은 / 이 세상에서 가장 고운 감나무 단풍잎은 / 하느님이 땅 위에 수놓은 고운 보자기 (감나무 단풍잎/15쪽 1999.10.)

설날은 떡국 먹고 술 마시는 날인가? / 윷놀이 화투놀이로 즐기는 날인가? 세배하고 인사하고 나이 한 살 더 먹었다고 / 좋아하는 날인가? / 아니다 / 그런 날이 되어서는 안 된다 // 설날은 지난해 지난 날 돌아보고 / 앞날 생각하고 앞길 바라보고 / 올해는 부디 잘 할 수 있기를 비는 날인가? (설날에 거는 전화―아이들에게/74쪽 1998.1.28.)

벼랑 끝까지 와서도 / 사람들은 미친 춤을 추고 있구나 / 춤을 추면서 외치는 소리가 하늘과 땅에 차고 / 넘쳐서 어지럽구나 멀미가 나는구나 / 더 빨리 달리는 차들! / 더 넓고 쭉 곧은 길을! / 더 높은 빌딩을! / 더 많은 구경거리를! / 더 맛좋은 먹을거리를! 더 달콤하고 / 향기 넘치는 마실거리를! / 그리고 아이들을 하루바삐 어른으로 / 만드는 교육을! (예언/88쪽 1998.11.5.)

농업이 죽어야 한다 / 축산도 죽어야 한다 / 담배도 인삼도 다 죽어야 한다 // 공장도 망하고 / 기업도 쓰러지고 / 학교도 문을 닫야 한다. // 방송과 신문―그 언론이란 것 / 싹 없어져야 돼. / 문학과 철학, 과학, / 또 무슨 무슨 온갖 학문도 / 종교와 예술 따위도 어디 부딪혀 박살이 나 버려라 / 벼락을 맞아라 … 소설, 시, 동화고, 에세이고 뭐고 / 무슨 주의 무슨 운동 / 다 망해라 망해. / 모조리 예자리 다 뻗어 버려라 // 그래야 사람이 살아나지 / 그래야 땅이 살고 하늘이 살고 / 아이들이 살아나지. (죽어야 한다/168∼169쪽 2001.1.6.아침)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸리는 사람. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove