-

-

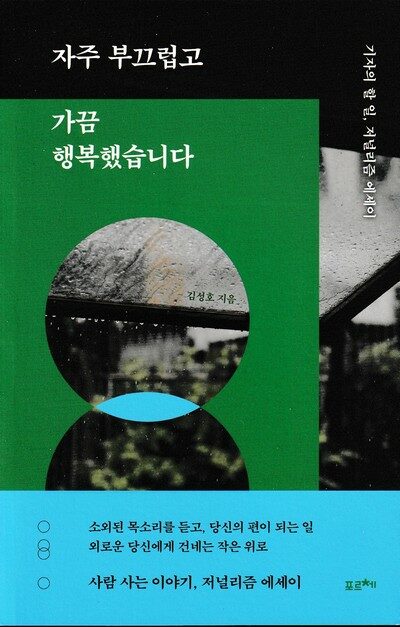

자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다 - 기자의 할 일, 저널리즘 에세이

김성호 지음 / 포르체 / 2023년 1월

평점 :

숲노래 책읽기 2023.1.21.

인문책시렁 273

《자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다》

김성호

포르체

2023.1.11.

《자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다》(김성호, 포르체, 2023)를 읽으며 ‘글바치’라는 길을 돌아봅니다. 둘레에 흐르는 모습을 보고서 그대로 적는 사람은 ‘기자(記者) = 적는 + 이’입니다. 이야기를 스스로 짓거나 엮는 사람이라면 ‘짓는이(작자·作者)’요, 삶자리에서 보고 느끼고 받아들인 이야기를 쓰는 사람이라면 ‘쓰는이(필자·筆者)’입니다. ‘적는이·짓는이·쓰는이’를 가른다면, ‘적는이’는 구경하는 둘레 모습을 담고, ‘짓는이’는 스스로 삶을 지으면서 이야기를 지어서 담고, ‘쓰는이’는 스스로 살아내면서 마주하는 하루를 담습니다.

적거나 짓거나 쓰는 사람에다가, 이웃말(외국말)을 우리말로 옮기는 사람을 아울러 ‘글바치’라 합니다. 얼핏 보면 그저 글이지만, 글을 바라보거나 마주하거나 다루는 매무새는 저마다 다릅니다.

새뜸(신문)에 글을 싣는 ‘적는이(기자)’는 되도록 이녁 마음이나 뜻이나 생각을 안 밝힙니다. 보고 들은 대로, 또는 구경한 대로, 또는 둘러본 대로 담는 길입니다. ‘짓는이(작자)’는 언제나 이녁 마음이며 뜻이며 생각을 밝힙니다. 보고 듣거나 구경한 모습이 아닌, 스스로 짓는 삶을 담으니 언제나 제 마음하고 뜻이며 생각을 담는 글입니다. ‘쓰는이(필자)’는 스스로 배우거나 갈고닦은 대로(만큼) 글에 삶을 담습니다. 그때그때 그날그날 새삼스레 보고 느껴서 받아들인 하루를 가만히 되새기거나 짚으면서 글을 씁니다. ‘옮긴이(번역자)’는 이웃말을 읽으려면 이웃살림(외국문화)을 널리 헤아릴 노릇이면서, 우리말로 옮기려면 우리말하고 우리살림을 깊이 새길 노릇입니다. 두 말이며 살림을 고르게 추스르는 매무새에 몸짓일 적에 비로소 이웃말을 우리말로 담을 수 있습니다.

우리나라 글바치는 얼마나 제몫을 할까요? 제대로 적는 일꾼인 적는이일까요? 사랑으로 짓는 일꾼인 짓는이일까요? 슬기롭게 쓰는 일꾼인 쓰는이일까요? 고르게 옮기는 일꾼인 옮긴이일까요?

네 갈래 글바치 가운데 시골에서 사는 이는 매우 드뭅니다. 작은고장에서 사는 글바치는 조금 있습니다. 큰고장(대도시)하고 서울에서 사는 글바치가 아주 많습니다. 거의 모두 큰고장하고 서울에 깃드는 글바치입니다.

새뜸에 흐르는 이야기는 거의 큰고장이나 서울 모습입니다. 시골이나 숲이나 들이나 바다나 하늘이나 별 이야기를 새뜸에서 거의 못 보고 못 찾습니다. 흔히 ‘정치·사회·경제·문화·세계’에 ‘스포츠·연예·교육·부동산’에 ‘자동차·종교·주식·영화’를 가르곤 하지만, 하나같이 서울살이에 얽매여요. 사람이 살아가며 이루는 살림을 두루 짚는 길이 아닌, 서울·큰고장에 얽매인 적는이(기자)라면, 이들 적는이가 보거나 듣는 이야기는 한 줌밖에 안 되게 마련입니다. 또한 마을사람하고 나란히 살면서 보거나 듣지 않는 적는이인 터라, ‘출입기자’라는 틀에 매여 스스로 ‘장삿글(광고기사·애드버토리얼)’에 머무릅니다.

스스로 돈을 들여 사들인 책을 천천히 읽고서 느낌글(서평)을 쓰는 적는이가 한 사람이라도 있을까요? 보도자료를 안 넣는 펴냄터가 제법 있습니다. 적는이가 미덥지 않을 뿐더러, 몇몇 펴냄터 책만 다루거든요.

《자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다》를 쓴 김성호 님은 어느 곳에서 적는이로 일하다가 그만두었고, 어느 누리새뜸에 글을 쓴다고 합니다. 책이름처럼 오늘날 적는이는 하나같이 부끄러워할 노릇입니다. 서울을 안 벗어나고, 이웃을 안 만나고, 구경한 모습을 찔끔 담을 뿐이니, 부끄럼을 넘어 창피한 꼴입니다.

퍽 오래도록 우리나라 새뜸은 사람들 ‘눈귀입’ 구실을 안 하거나 못 했습니다. 새뜸이 ‘새롭게 눈을 뜨는 길을 틔우는 글을 담아서 나누는 길’이라는 구실을 하자면, 적는이부터 서울을 떠나 작은고장하고 시골에서 살아야겠지요. ‘정치’가 아닌 ‘들숲바다’를 다루고, ‘사회’가 아닌 ‘풀꽃나무’를 다루고, ‘경제’가 아닌 ‘살림살이’를 다루고, ‘문화’가 아닌 ‘아이 곁’을 다루고, ‘세계’가 아닌 ‘별과 이웃’을 다루어야지 싶습니다. 장삿길에 빠지지 않으려면 ‘자동차’ 아닌 ‘자전거’를 다루고, ‘부동산’ 아닌 ‘풀벌레’를 다루고, ‘스포츠’ 아닌 ‘놀이’를 다루고, ‘연예’ 아닌 ‘삶이야기’를 다루고, ‘교육’ 아닌 ‘마음읽기’를 다루어야지 싶습니다.

글바치가 글바치다우려면, 손수 밥옷집 살림을 짓는 즐거운 일꾼으로서 보금자리부터 돌볼 줄 알아야 한다고 여깁니다. 아이 곁에서 배우고, 풀꽃나무가 들려주는 노래를 같이 부르고, 별빛이 흐르는 밤하늘을 헤아리는 눈빛이라면, 적는이·짓는이·쓰는이·옮긴이 어느 자리에 서더라도 어진 글빛을 담으리라 생각합니다.

ㅅㄴㄹ

우리는 너무나 자주 비싼 밥을 먹고 술을 마셨습니다. 때로는 선물과 상품권도 받았습니다. 보도 가치도 없는 행사는 어찌나 잦았는지, 그런 행사가 끝난 뒤에는 언제나 크고 작은 선물이 기다리고 있었습니다. (49쪽)

저도 마찬가지였습니다. 거리로 나서지 않았고, 나가서도 그런 사람들과는 얘기하지 않으려 했습니다. 불편하고 지저분하며 시끄럽고 정돈되지 않은 사람들을 만나고 싶진 않았습니다. (90쪽)

기자로 일하며 만난 기자 열 중 아홉은 듣는 데 전혀 관심이 없었습니다. (105쪽)

기사가 나간 뒤 다시 도서관을 찾았습니다. 저를 막아선 그를 찾아 면담을 신청했는데 이전과는 완전히 딴판입니다. 시종일관 저자세로 나오며 다시는 기사를 내지 말아 달라고 신신당부를 합니다. 그러면서 종일 참회 기도를 했다고 말합니다. (191쪽)

사건을 다루며 답답했던 건 제가 진실을 전혀 짐작할 수 없었던 겁니다. (240쪽)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸리는 사람. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove