-

-

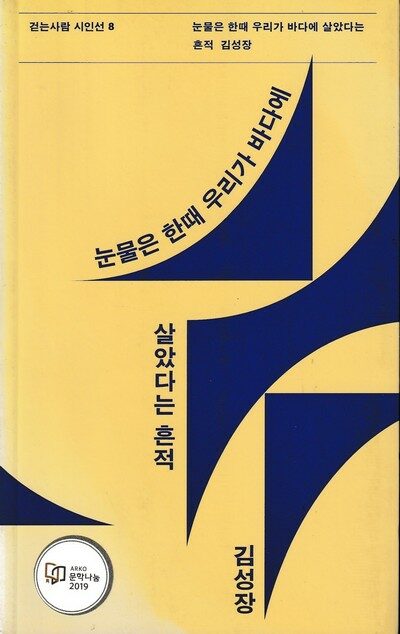

눈물은 한때 우리가 바다에 살았다는 흔적 ㅣ 걷는사람 시인선 8

김성장 지음 / 걷는사람 / 2019년 2월

평점 :

숲노래 노래책/숲노래 시읽기 2022.12.23.

노래책시렁 262

《눈물은 한때 우리가 바다에 살았다는 흔적》

김성광

걷는사람

2019.2.22.

넘어지기에 일어섭니다. 일어서기에 걷습니다. 걷기에 문득 서서 둘레를 보고 땅바닥을 들여다보고 하늘을 올려다봅니다. 바람이 불기에 여름이 시원하고 겨울이 얼어붙습니다. 바람은 여름날 뛰놀라고 북돋우고 겨울날 꿈꾸라고 잠재웁니다. 철을 거스르기에 철딱서니없다고 합니다. 철을 알고 품기에 어질다고 합니다. 둘레를 보면, 철없는 이가 벼슬을 거머쥐어 들판을 짓밟고 이웃이 없이 우쭐거립니다. 참말로 벼슬아치한테는 이웃이 없어요. 우두머리한테는 동무가 없습니다. 이들은 끼리끼리 담벼락을 둘러치고서 움켜잡으려 하는데, 이러다가 이내 죽음길로 갑니다. 《눈물은 한때 우리가 바다에 살았다는 흔적》을 가만히 읽었습니다. ‘바라다’는 ‘바람’일 뿐, ‘바램(빛바램)’일 수 없습니다. 철없이 벼슬살이를 하던 이들도 어진길을 등돌렸고, 그저 목소리만 높이는 무리도 나란히 철을 잊고서 어진길을 등진 나날이었다고 느낍니다. 우두머리나 벼슬아치는 사람들을 짓밟아서 길들이려 합니다. 이를테면 “맞아야 넋을 차린다”고 읊잖아요. 그러나 참길이라면, “꿈을 어질게 그려야 넋을 차린다”고 해야 맞습니다. 아이들은 놀면서 철듭니다. 어른은 일하고 어깨동무하고 노래하기에 철들어요. 허울을 내려놓을 수 있기를 빕니다.

ㅅㄴㄹ

독재가 끝나고 민주화의 바람이 불기 시작할 무렵인 1988년 바라다의 명사형을 바램에서 바람으로 바꾼다는 표준어 규정이 개정된 이후 한동안 나는 바램을 바람으로 쓰기 어려웠다 바램이 바람에 날아가 버릴 것 같았기 때문이다 바람보다 바램이 더 간절한 소망을 담고 있는 것 같기도 했다 (바람과 바람/26쪽)

속옷을 젖혀 반달 구멍을 내고 / 너의 몸을 들여다보던 밤은 짧고 비렸다 (신화/99쪽)

당신이 붕어빵 장사를 시작했다고 해서 농협 앞 사거리에 갔는데 시를 생각하며 집 앞을 나서는 해질 무렵 붕어빵은 시가 될 수 있지만 친누이의 붕어빵은 사적 거리가 너무 가까워 시가 되기엔 간극이 좀 더 필요하다고 생각했는데 (일체유심조/104쪽)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸리는 사람. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove