숲노래 책숲마실

그늘빛 (2022.2.28.)

― 서울 〈문화공간 길담〉

곁님은 아이를 아이답게 돌보면서 ‘이 땅에서 살아갈 한 사람’으로 자라도록 우리가 어버이 노릇을 하자면 ‘큰고장(도시)에서는 안 되고, 숲으로 가야 한다’고 끝없이 얘기했습니다. ‘아이도 아이인데 곁님부터 스스로 큰고장에서는 숨막혀 죽겠다’고 날마다 얘기했어요. 더는 큰고장에서 안 되겠다고 여겨 시골로 삶터를 새로 찾아야겠다고 여기던 2010년 무렵, 저희 주머니에는 ‘빚 천만 원’ 남짓 있었습니다. 그때까지 인천 배다리에서 ‘책마루숲(서재도서관)’을 꾸리느라 다달이 치르는 집삯(임대료)이 빚으로 잔뜩 밀렸어요.

그러나 밑돈이 아닌 빚을 가득 안고서 새터를 어떻게 알아보나 하고 걱정하지는 않았습니다. 고요히 새꿈을 그렸어요. 인천시장이 막삽질로 인천 배다리를 싹쓸이하려는 일을 맨몸으로 함께 맞선 지 네 해쯤 이르자 살림돈조차 고스란히 빚으로 쌓였는데, 2008년에 태어난 큰아이를 안고 업으면서 인천 골골샅샅 골목마실을 함께 다니며 우리 마을하고 이웃 마을 삶빛을 찰칵찰칵 담고 글로 옮겼습니다.

인천에서는 달삯이 모여 어느새 빚 천만 원이 넘었다면, 시골에서는 빈집을 천만 원으로 장만했습니다. 저희가 걸어가는 길을 벗바리(후원자)로 지켜보던 이웃님이 덜컥 ‘시골 집값’을 뒷배(후원금)로 내주셨어요. 이즈음 《골목빛, 골목마을에 피어난 꽃》이라는 사진책 하나를 남겼습니다. 받은 사랑을 주는 사랑으로 엮는 길로 풀고 싶어서, 발바닥으로 지은 이야기를 내놓자고 생각했어요.

서울 누하동·통인동·체부동·옥인동 골목을 큰아이랑 헤맸습니다. 이즈음에 있다는 마을책집 한 곳을 찾다가 도무지 못 만났는데, 가만 보니 닫아서 사라진 듯하더군요. 겨울 끝자락에 땀을 뻘뻘 흘리며 걷다가 바깥채(정자)가 보여 등짐하고 책짐을 내려놓고서 쉬다가 코앞에 〈문화공간 길담〉이 있는 줄 알아챕니다. 예전부터 〈길담〉으로 마실을 하고 싶었는데 날이랑 때가 안 맞더니 마침 서울골목을 한참 헤매다가 문득 만납니다. 봄햇살로 넘어서는 따스한 기운을 느끼면서 이 책을 읽고 저 책을 살피는 사이에 땀이 마릅니다. 우리말로 ‘쉼터’이자 ‘살림터’를 ‘문화공간’이라는 한자말로 나타내겠다고 생각합니다.

마을을 이루는 골목집은 햇볕을 고루 나눕니다. 골목집은 혼자 햇볕을 차지하려 들지 않습니다. 이와 달리 쭉쭉 뻗는 잿빛집은 혼자 해를 차지하면서 둘레에 그늘만 남겨요. 골목집 그늘은 아이들이 소꿉을 놀다가 쉬는 자리였습니다. 아침에 그늘이라면 낮에는 볕바르기에 골목밭을 일구는 터이기도 해요. 책 한 자락은 겨울에 햇빛이라면 여름에 그늘빛을 들려줍니다.

《사랑의 역사》(줄리아 크리스테바 글/김영 옮김, 민음사, 1995.1.30.)

《조선과 일본에 살다》(김시종 글/윤여일 옮김, 돌베개, 2016.4.3.)

《戰爭にチャンスを與えよ》(エドワ-ド-ルトワック 글/奧山眞司 옮김, 文藝春秋, 2017.4.20.)

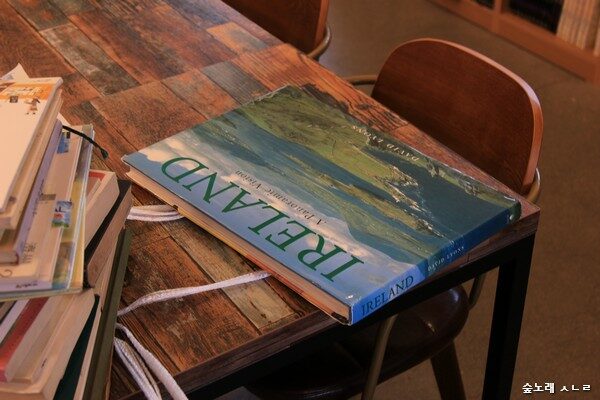

《IRENAND a Panoramic Vision》(David Lyons, Chartwell Books, 2005.)

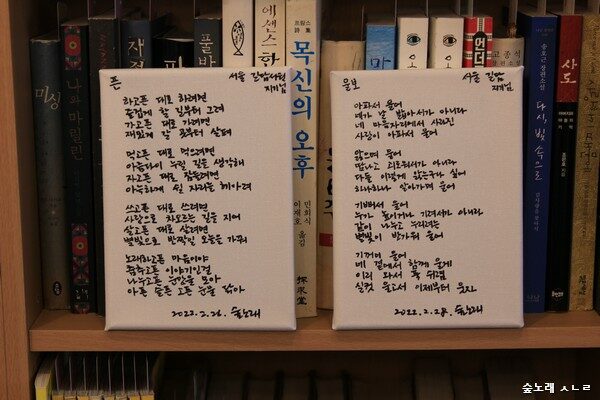

ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 쓰고 “말꽃 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《곁책》, 《쉬운 말이 평화》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.