숲노래 책숲마실

수수께끼 (2021.3.13.)

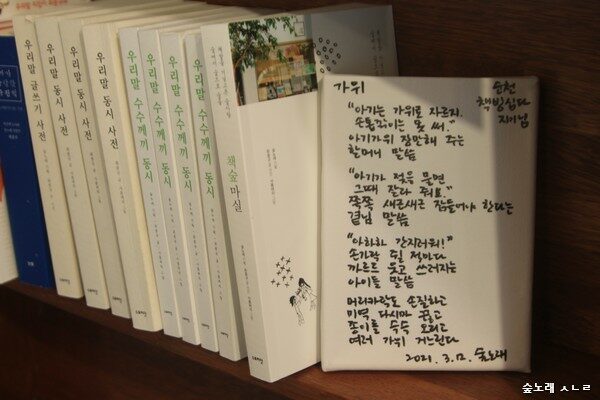

― 순천 〈책방 심다〉

쌀을 어떻게 불려서 물을 맞추고 얼마나 끓이면 밥이 되어 먹을 만한가도 수수께끼입니다. 여러 풀열매 가운데 나락을 밥으로 삼은 길도 수수께끼입니다. 저절로 나고 자라는 들풀을 살펴서 밥으로 삼다가 땅을 일구어 심은 살림도 수수께끼입니다. 풀을 먹든 고기를 사냥하든 비바람을 마시든 저마다 달리 목숨을 잇는 하루도 수수께끼입니다.

살아가는 모든 날은 수수께끼입니다. 우리말 ‘수수께끼’는 ‘수수하다’하고 맞닿습니다. 뭔가 벼락을 치듯 갑자기 크게 찾아들거나 대단하거나 엄청나야 수수께끼이지 않아요. 수수한 하루라는 삶이 모두 수수께끼입니다.

어려우면 수수께끼가 아닙니다. 어려우면 고비나 벼랑이에요. 수수하기에, 쉽기에, 수월하기에, 숲처럼 푸르기에 수수께끼입니다. 어린이가 수수께끼를 왜 반길까요? 어른은 수수께끼를 내면서 왜 슬기롭거나 어진 마음으로 나아갈까요? 이 대목도 수수께끼일 테지만, 스스로 어버이나 어른이란 자리에 서서 어린이를 사랑으로 바라본다면, 즐겁게 어우러지면서 놀고픈 마음이 바로 수수께끼인 줄 느껴요.

순천 〈책방 심다〉는 틈틈이 책을 여밉니다. 누리책집까지 들어가는 책도 여미고, 마을책집에서만 나누는 책도 여밉니다. 《날마다 한 줄 수수께끼 동시집 다줄께》는 마을책집에서만 나누는 즐거운 이야기살림입니다. 〈책방 심다〉에서 여민 이야기꾸러미를 누리려고 순천마실을 합니다. 《다줄께》 곁에 있는 《우리말 수수께끼 동시》를 물끄러미 바라봅니다.

알고 보면, 우리가 쓰는 글도 다 수수께끼입니다. 글이름을 감추고서 글을 읽어 볼까요? 우리가 읽은 글은 이름이 뭘까요? 지은이랑 펴낸곳을 가리고서 책을 읽어 볼까요? 우리가 읽은 책은 어느 곳에서 펴내고 누가 썼을까요?

사람들은 흔히 ‘지은이 이름’하고 ‘펴낸곳 이름’을 먼저 보면서 책을 고르고 사고 읽습니다. 그러나 저는 책이름을 보고서 고릅니다. 지은이나 펴낸곳은 대수롭지 않습니다. 책이름을 먼저 보고, 몸글을 죽 읽고서 장만할 만한가 아닌가를 살핍니다. ‘어느 지은이가 새로 낸 책’이든 ‘어느 곳에서 새로 낸 책’이든 쳐다볼 마음이 터럭조차 없습니다. 왜냐하면, 우리는 알맹이(줄거리)로 살 뿐, 허울(이름값)로는 안 살거든요. 밥을 먹을 적에도 밥알을 먹을 뿐, 수저질이나 그릇을 먹지 않습니다. 맑은 물이어야 몸을 살릴 뿐, 값비싼 그릇에 담아야 몸을 살리지 않습니다. 이리하여 수수께끼입니다. 껍데기 아닌 속내를 살피며 손에 쥐고 읽을 적에 스스로 빛날 텐데, 왜 우리는 자꾸 이름값에 사로잡히며 스스로 빛바랠까요.

ㅅㄴㄹ

《살자편지》(정청라와 여덟 사람, 니은기역, 2021.2.3.)

《날마다 한 줄 수수께끼 동시집 다줄께》(김영숙·광양 마로초 3학년 2반 24명, 심다, 2021.3.1.)

《좋아하는 것들에 대한 고찰》(소토리, 2020.)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 쓰고 “말꽃 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《곁책》, 《쉬운 말이 평화》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.