숲노래 말빛

나는 말꽃이다 61 땀으로 쓰다

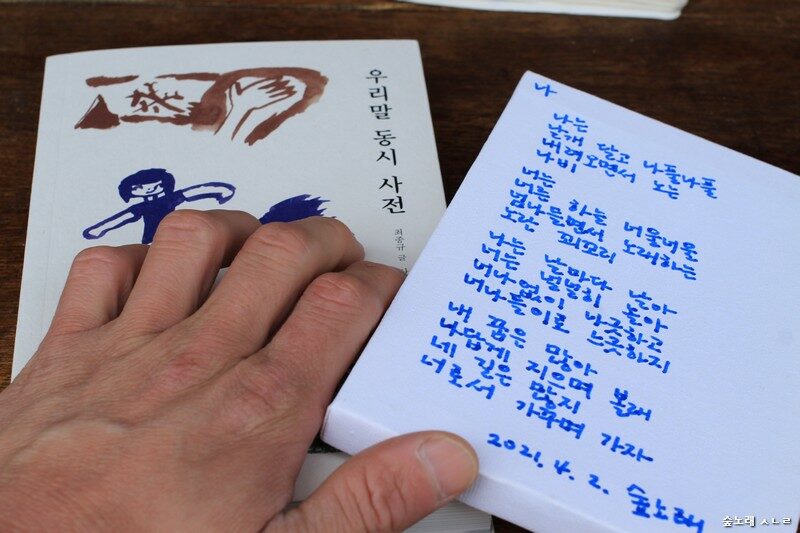

이웃님한테 새로 쓴 노래꽃(동시)을 즐겁게 건넵니다. 큰아이가 첫돌을 맞이한 2009년부터 큰아이한테 가르칠 한글을 노래꽃으로 여미었습니다. 돌잡이한테 벌써 한글을 가르칠 생각이 아닌, “아버지가 늘 붙잡고 살아가는 글을 돌잡이 아이가 궁금히 여기고 저도 따라서 쓰겠노라 하”기에 “아이가 읽든 못 읽든 글씨를 또박또박 큼직큼직 써서 아이한테 노래처럼 들려주었”어요. 이렇게 아이한테 노래처럼 들려준 짤막한 글자락을 이웃님이 좋아하시기에 문득 건네었고, 어느새 “아이하고 이웃님한테 나란히 드리는 글꽃(글선물)이 됩”니다. 어느 이웃님은 “정성도 대단하지요. 이게 다 손으로 쓰고, 게다가 저 커다란 등짐으로 지고 날라서 주잖아요?” 하고 말씀하기에 “글쎄, 저는 ‘정성’으로 쓴 적은 없어요. 늘 아이한테 물려주는 ‘사랑’으로 썼고, 이렇게 판에다 옮겨적어서 드릴 적에는 ‘땀’으로 짊어져서 건넬 뿐이에요. 무엇보다도 아이들 기저귀를 손수 갈고 빨고 해바람비에 말리며 건사했듯, 늘 손으로 쓰고 등으로 나르고 다리로 찾아가서 드리지요. 저는 글을 ‘사랑땀’으로 써요. 다른 말로는 ‘새벽이슬’로 노래꽃을 쓴다고 할 만합니다.“ 하고 대꾸합니다. 사람한테는 땀방울이고, 풀꽃나무한테는 이슬이에요.

ㅅㄴㄹ