숲노래 책숲마실

노래는 꽃 (2021.7.8.)

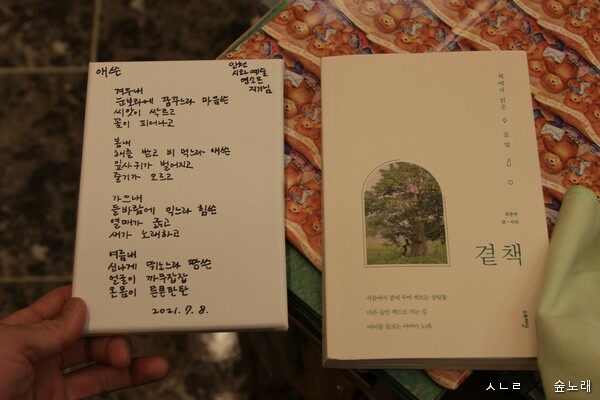

― 인천 〈시와 예술〉

푸른배움터를 다니던 1991년에 동무가 물어요. “야, 그 시집 뭐야? 나도 빌려 주라.” “응? 그런데 시험문제에는 안 나오는 시집인데?” “그래? 그런데 넌 왜 읽어?” “시를 시험문제 때문에 읽냐. 읽어서 좋으니까 읽지.” “넌 태평하네. 시험문제에 안 나오는 책도 읽고.” “뭐가 태평해?” “넌 시험 잘 보니까 걱정이 없어서 아무 책이나 읽잖아?” “아무 책이라니? 아름다운 책이니 읽지.” “관둬라. 말이 안 통하네.” “네가 더 말이 안 되지.”

이제 와 돌아보면 셈겨룸(시험)에 허덕이는데 ‘교과서에도 시험문제에도 안 나오는 시를 담은 책’을 읽는 사람이 엉터리예요. 그렇지만 배움책이나 물음종이에서 다루는 글은 하나같이 따분하고, 삶을 등돌렸다고 느꼈습니다. 셈겨룸을 잘 해내야 하더라도 마음을 빼앗길 생각이 없습니다. 둘레에서 바라는 셈(점수)을 잘 받도록 종이를 채우기와, 스스로 마음을 사랑으로 다스리기는 다르다고 여겼습니다.

얼핏 스치면서 본다면 〈시와 예술〉은 조그맣습니다. 얼핏 스치더라도 발걸음을 멈추고서 눈빛을 밝힌다면 〈시와 예술〉은 조촐합니다. 살짝 두리번거린다면 마을책집에서 고를 책이 몇 없습니다. 살며시 마음을 기울여 하나하나 본다면 마을책집에 들를 적마다 한 자락 두 자락씩 장만하는 책으로 우리 살림집이 피어납니다.

책을 더 손쉽고 싸게 사고 싶다면 누리책집이나 큰책집을 사귀면 됩니다. 책을 그저 즐겁게 노래하면서 사랑하고 싶다면 마을책집으로 이따금 마실하거나 틈틈이 나들이하면서 바람을 쐬면 됩니다.

책은 얼마나 읽어야 할까요? 우리 마음그릇만큼 읽으면 돼요. 마음그릇을 들여다보지 않고서 마구 읽다가는 그릇이 깨집니다. 마음그릇을 가꾸는 책이 아닌, 마음그릇 겉모습을 반지르르하게 꾸미는 책만 쥔다면 겉만 멀쩡할 뿐 속은 곪아들기 마련입니다. 책은 늘 스스로 사랑하는 길을 헤아리며 읽을 노릇이지 싶어요.

이 땅에서는 예부터 노래가 흘렀습니다. ‘시(詩)’가 아닌 ‘노래’입니다. 누구나 노래했고, 누구나 노래를 즐겼어요. 이러던 어느 무렵부터 노래가 억눌리고 ‘시’조차 아닌 ‘詩’가 우쭐거립니다. 배움책이나 물음종이에서 다루는 ‘詩’는 으레 삶하고 등진 씨나락 까먹는 소리 같습니다. 이름나다는 곳에서 펴내는 시집과 문학상을 받은 시집도 쌀섬을 갉는 생쥐 같습니다.

오늘 이곳을 노래하면 될 텐데요. 보임틀(텔레비전)을 뒤덮은 뻔한 가락이 아닌, 일노래하고 놀이노래하고 살림노래이면 됩니다. 오늘 하루를 사랑하면 될 텐데요. 살부빔질이 아닌 스스로 아이랑 어른이 되는 슬기롭고 숲빛인 사랑이면 돼요.

ㅅㄴㄹ

《헤어진 이름이 태양을 낳았다》(박라연, 창비, 2018.4.13.)

《그대의 하늘길》(양성우, 창작과비평사, 1987.10.10.)

《죽음의 자서전》(김혜순, 문학실험실, 2016.5.24.)

《reminiscence》(Jung A Kim, KEHER, 2015.)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 쓰고 “말꽃 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《곁책》, 《쉬운 말이 평화》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.