숲노래 책숲마실

책집이 태어나 마을이 피어난다 (2021.4.23.)

― 포항 〈달팽이책방〉

아침에 포항에 깃들어 책집마실을 하다가 어찌해야 싶어 한참 헤맸습니다. 오래오래 곁에 두던 빛꽃눈(사진기 렌즈)이 숨을 거두었거든요. 이 빛꽃눈이 해롱거리는 줄 진작 알았으나 더 손질을 맡기지 않았어요. 스무 해란 나날을 함께하며 손질을 석 벌 맡겼으니 이제는 쉴 때일 테지요. 마침 포항에 빛꽃집(사진가게)이 있습니다. 웃돈을 치러 빛꽃눈을 새로 장만합니다. 살림돈을 허느라 후줄근하지만 써야 할 곳에 즐겁게 쓰고서 다시 차곡차곡 벌면 됩니다.

닳고 낡아 맨들맨들한 빛꽃눈은 등짐에 깊숙이 넣습니다. 새 빛꽃눈을 쓰다듬으면서 〈달팽이책방〉으로 갑니다. 기찻길 기스락에 ‘만물수퍼마켓’이 그대로입니다. 〈달팽이〉로 걸어가는 길에 새로 들어선 가게를 곳곳에서 봅니다. 이제 〈달팽이〉 앞에 섭니다. 노랫가락이 가볍게 흐르고 책손이며 찻손이 꾸준히 드나듭니다. 아이가 태어나면 마을이 달라진다는 옛말이 있는데, 책집이 태어나면 마을이 피어난다는 새말을 하고 싶습니다. 아이가 뛰놀기에 마을이 빛난다면, 책집이 불을 밝히기에 마을이 사랑스럽지 싶습니다. 아이가 무럭무럭 자라는 동안 마을이 무르익는다면, 책집이 열 해 스무 해를 뿌리내리기에 마을이 아름답지 싶어요.

요 몇 해 사이에 미처 찾아가지 못한 대구 〈대륙서점〉이 지난 2019년 6월 19일에 닫은 줄 뒤늦게 알았어요. 일흔 해를 이은 마을책집을 닫는 마음이란 어떠할까요. 마을에서 찾지 않기에 마을책집이 닫는다고도 하지만, 이보다는 마을일꾼이어야 할 사람(공무원·교사·시장·군수·의원)이 스스로 두 다리로 거닐며 마을책집을 찾지 않은 탓이 크지 싶습니다. 벼슬자리에 선 이들한테 으레 씽씽이(자가용)를 내주지만, 이제는 씽씽이 아닌 ‘마을책집에 가서 책을 사서 읽도록’ 해야지 싶어요. 마을찻집에서 차를 마시고, 마을가게에서 살림을 장만하며, 벼슬꾼 스스로 마을빛이 될 노릇이라고 생각합니다.

책은 대수롭습니다. 지은이가 손수 지은 살림꽃을 아로새긴 꾸러미가 책이기에 대수롭지는 않습니다. 책은 대단합니다. 지은이가 손수 살아내는 오늘꽃을 갈무리한 꾸러미가 책이라서 대단하지는 않습니다. 글·그림·빛꽃으로 그러모아 꾸러미로 엮은 책이란, 언제나 사랑으로 어질며 상냥히 슬기를 담아낸 노랫가락이기에 대수로우면서 대단합니다. 혼자 움켜쥐려는 앎빛이 아닌, 이웃하고 나눌 앎빛을 그리면서 이야기로 모두 풀어내어 값싸게 익히고 즐기도록 짓는 책입니다.

마을을 사랑하기에 마을 한켠에 책집을 열어요. 마을 이웃 스스로 마을빛이 되어 저마다 다르면서 새롭게 하루를 밝히도록 북돋우는 징검다리가 되도록 책집을 엽니다. 달팽이는 빠르지도 느리지도 않아요. 달팽이다운 날갯짓으로 눈부십니다.

ㅅㄴㄹ

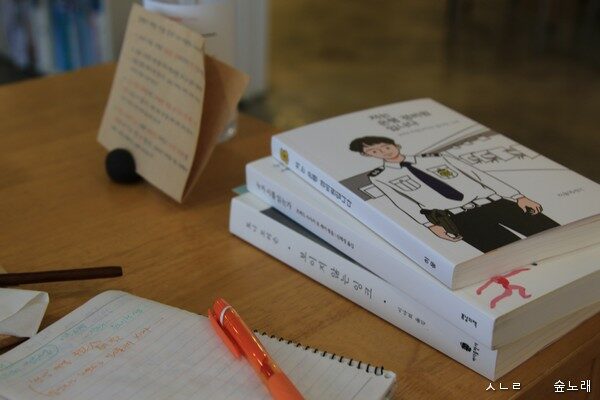

《누가 시를 읽는가》(프레드 사사키·돈 셰어 엮음/신해경 옮김, 봄날의책, 2019.3.25.)

《저는 은행 경비원입니다》(히읗, 히읗, 2021.1.19.)

《보이지 않는 잉크》(토니 모리슨/이다희 옮김, 바다출판사, 2021.1.29.)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 쓰고 “말꽃 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《쉬운 말이 평화》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.