-

-

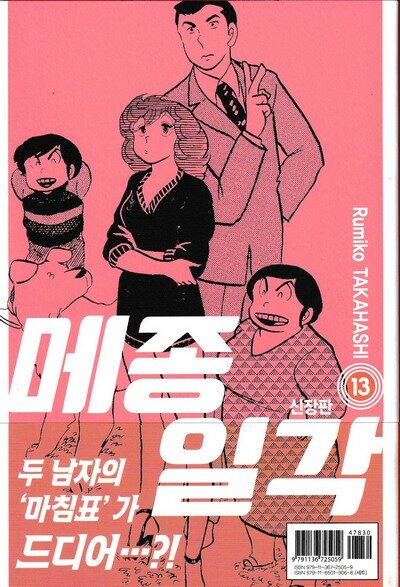

메종일각 신장판 13

다카하시 루미코 지음, 김동욱 옮김 / 서울미디어코믹스(서울문화사) / 2020년 9월

평점 :

#たかはしるみこ #高橋留美子 #めぞん一刻

숲노래 푸른책/숲노래 만화책

그 한 발자국까지

《메종 일각 13》

타카하시 루미코

김동욱 옮김

서울미디어코믹스

2020.9.30.

붓을 처음 쥐고서 글씨를 또박또박 쓰는 사람이 있을까요. 어쩌면 있을는지 몰라요. 다만 웬만한 사람이라면 붓을 처음 쥐고서 글씨를 삐뚤빼뚤 쓰고, 붓을 쥔 지 여러 해가 지나도 글결을 가지런히 추스르지 못하곤 합니다.

칼을 처음 쥐고서 무를 정갈하게 써는 사람이 있을까요. 아마 있을는지 몰라요. 다만 칼놀림이 손에 익지 않을 적에는 가지런히 못 썰기 일쑤요, 때로는 무가 아닌 손가락을 벱니다.

“잘도 저렇게 끝도 없이 사서 고생을 한다니까.” “그렇지만, 고다이 씨다워요.” (15쪽)

글씨가 춤을 추는 아이들을 지켜보다가 제 어린 날을 떠올립니다. 저도 어린 날에는 ‘마음에서 쏟아지는 생각’을 주워담기 바빠서 글씨가 춤을 추었어요. 마구마구 날아오르지요.

이런 글씨를 열 해 쓰고 스무 해를 쓰다 보니, 서른 해를 쓰고 마흔 해를 쓰노라니, 어느덧 글꼴이 서고, 춤짓보다는 얌전합니다. 날갯짓보다는 조용해요. 춤추거나 날고 싶은 글씨한테 마음으로 속삭여요. “글씨야, 네가 춤추거나 날고픈 뜻은 알겠지만, 글씨인 네가 춤추거나 날면 글씨를 쓴 나조차도 나중에 못 알아봐. 그러니까 조용히 천천히 가자.”

“엄마가 빨리 돌아오면 좋을 텐데.” “별님이랑 약속했으니까 괜찮아.” “별님?” “응.” …… “그, 그래? 믿고 있구나, 엄마를. 하긴, 별님한텐 거짓말할 수 없으니까.” “맞아.” “앗! 별님이 떨어졌어!” (35∼36쪽)

사랑을 했기에 사랑을 잘 할는지 모르지만, 사랑을 처음 하기에 사랑을 사랑답게 할는지 모릅니다. 알 길은 없습니다. 처음에는 사랑인 줄 알았으나, 사랑이 아닌 마음이기도 하고, 참다이 흐르는 사랑이라서 둘레에서 어떻게 흔들든 조용히 제길을 가기도 합니다. 《메종 일각 13》(타카하시 루미코/김동욱 옮김, 서울미디어코믹스, 2020)을 펴면, 막바지에 이른 줄거리가 조금씩 가닥을 잡습니다. 헤매던 사람이 이제 덜 헤맵니다. 춤추던 마음이 조금은 차분합니다. 날아오르던 마음도 어느새 아무 때나 날아오르려 하지 않고, 뚜벅뚜벅 나아가는 매무새를 익혀요.

“어떻게 하면 저한테 상처를 주지 않고 거절할 수 있을지 생각하고 계신가요? 어떻게 하시든 잔혹한데요.” (89쪽)

이 사람을 만나서 살아갈 수 있기에 즐거울는지 몰라요. 저 사람을 만나서 살아가야 한다면 안 즐거울는지 몰라요. 앞길은 알지 못합니다. 다만, 오늘 우리가 스스로 어떻게 마음을 품느냐에 따라 앞길이 바뀌어요.

왜 이 사람이어야 할까요? 왜 나여야 할까요? 왜 저 사람은 안 될까요? 왜 너여야 할까요? 묻고 묻고 새로 묻습니다. 물으며 물으며 다시 묻습니다. 사랑이 맞을까요? 사랑인 척하지 않나요? 마음으로 바라보면서 속삭이려는 숨결인가요? 겉모습에 홀린 채 참길은 아직 안 틔우지 않았나요?

“애당초 관리인님은 그런 여자가…….” “무슨 소리야! 한창때인 남자랑 여자가 밤새 같이 있는데, 아무 일도 없을 리가 있나! 게다가 그 상대는 그 미타카라고! 분명 무슨 일이 있었을 거야!” “저는 관리인님을 믿어요.” (100쪽)

어쩌면 바보스럽습니다. 아무래도 어리석습니다. 언뜻 보면 엉터리입니다. 곰곰이 봐도 엉성합니다. 굳이 쳐다볼 일이 없을 만하고, 또 보고 새로 보아도 한결같을 수 있습니다.

어쩌면 우리가 사람이란 옷을 입고 살기에 바보스러운지 몰라요. 아무래도 우리는 사람이란 자리에서 만나기에 어리석구나 싶은 짓을 되풀이하는 듯합니다. 《메종 일각》은 사람이라는 삶에서 무엇을 바라보고서 마음에 품고 오늘을 맞이하려나 하는 대목을 그립니다. 이이는 이이대로 나고 자란 터전에서 디딘 발자국이 모인 오늘입니다. 저이는 저이대로 나고 자란 삶자리에서 밟은 걸음걸이가 모인 하루입니다.

저 사람은 나랑 같지 않아요. 나는 저 사람이랑 같지 않아요. 그런데 끌리는 마음이 있다면 모두 내려놓고서 눈을 감고 바라보기로 해요. 겉모습이 아닌, 둘레에서 떠드는 소리가 아닌, 두 마음에서 흐르다가 만나는 빛줄기를 쳐다보기로 해요.

“공부를 하는 낌새라곤 전혀 없었는데.” “아니, 지금 이 모습이 안 보이는 거예요?” “고다이 씨는 지금 중대한 고비라고요!” “중대한 고비라. 이렇게 매년 고비를 맞는 남자도 흔치 않을걸.” “내년엔 또 어떤 고비가 올까요.” (120쪽)

“남자랑 여자는 말이다, 쫓아가는 쪽이 지는 거야. 달아나고 달아나고 또 달아나다…….” “그러다가 안 쫓아오면 어떡해요.” “멍청아! 그때는 깨끗하게! 전속력으로 돌아간 뒤에, 무릎 꿇고 싹싹 비는 거야!” (196쪽)

저 사람은 저 사람대로 실마리를 찾습니다. 저 사람이 찾은 실마리를 내가 똑같이 거머쥐어야 하지 않습니다. 나는 나대로 실타래를 풉니다. 내가 푼 실타래를 저 사람도 똑같이 풀 만하지 않습니다.

어떤 마음으로 오늘을 살고 싶은가를 똑바로 보아야 새로 한 발자국을 나아갑니다. 어떤 사랑이 되어 하루를 짓고 싶은가를 제대로 그려야 드디어 한 발자국을 뗍니다. 머뭇거려야 할 까닭이 없지만, 머뭇거리면 좀 어떤가요. 흔들릴 까닭이 없다지만, 흔들리면 좀 어때요.

넘어지면서 다리에 힘이 붙어 잘 걷습니다. 자빠지면서 발에 힘이 붙어 자전거를 잘 달립니다. 삐뚤빼뚤한 글씨를 고스란히 받아들이기에 다시 손에 힘을 붙여 글씨를 정갈하게 다스립니다. 사랑을 모른다면 이제부터 사랑을 알아가기로 하면 되지요. 그이 마음을 못 읽었다면 오늘부터 그이 마음을 읽도록 온힘을 내기로 하지요. 자, 두 사람도, 둘레 모두도 이 너머로 나아갈 새로운 자리에 섭니다. ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말사전을 쓰고 “사전 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.