숲노래 책숲마실

오랜 첫걸음 (2020.8.19.)

― 괴산 〈숲속작은책방〉

상주 푸른누리를 찾아가는 길입니다. 1997년부터 터를 닦은 숲두레입니다. 상주시에서 가기보다는 괴산군에서 들어가는 길이 낫다고 해서 이쪽 길로 들어섭니다. 길그림을 보면 속리산을 둘러싸고서 충청북도랑 경상북도가 만나는군요. 곁에 문경이며 보은이며 얼크러집니다. 높다란 멧자락이 포근히 감싸는 아늑한 삶터라고 느낍니다.

곰곰이 보면 오늘날에는 이런 멧자락이나 멧골에서 살려는 사람이 드물어요. 새마을운동이란 이름으로 시골내기에 숲내기를 샅샅이 서울로 보내는 나라살림이었거든요. 그때 우리는 왜 시골이며 숲을 떠나 서울바라기가 되었을까요? 그때 배움터는 왜 배움터 구실을 못했을까요? 그때 우리는 왜 손수 짓고 가꾸며 누리는 슬기로운 살림을 내팽개치고 ‘서울에서 돈을 벌어야 잘살 수 있다’고 여겼을까요?

국민학교를 다닐 적에 ‘자연’이란 갈래로 배우던 이야기를 떠올립니다. 쥐를 좁은 곳에 우글우글하도록 두면 제풀에 너무 넘쳐 서로 사납게 잡아먹으며 확 줄어들지만, 느긋하도록 알맞게 두면 서로 사이좋게 지낸다고 하더군요. 먹이가 모자라면서 우글거리면 서로 할퀴고 싸우지만, 먹이가 넉넉하면서 알맞게 떨어지면 더없이 포근한 자리가 된다는 이야기를 들으며 한숨을 지었어요. 1980년대 국민학교야말로 ‘바글바글 콩나물시루’였거든요. 이렇게 좁은 곳에 또래를 잔뜩 가두니 날이면 날마다 서로 툭탁거리고 싸움질이고 막말질이겠더군요. 서울뿐 아니라 큰고장도 사람으로 치이니, 오늘날 서울이며 수도권이란 곳에서 사이좋은 이웃으로 서로돕기를 하기란 까마득하겠구나 싶기도 합니다.

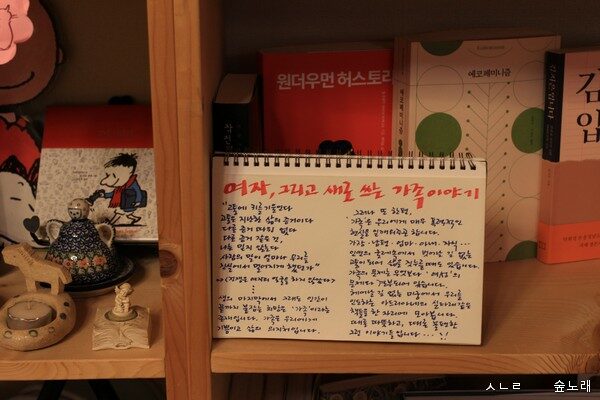

푸른누리 지기님하고 만나고 나서 〈숲속작은책방〉으로 찾아갑니다. 상주하고 괴산은 가깝습니다. 자동차가 없기에 그동안 이곳에 올 틈을 못 내었는데, 부릉부릉 태워 주는 이웃님이 있어 고맙고 홀가분하게 마실을 합니다. 책집을 닫기 앞서 아슬아슬하게 닿아 살짝이나마 ‘숲에 작게 깃든 책집’에 흐르는 빛살을 누립니다. 한 땀씩 손질하면서 돌본 책시렁이고, 두 땀씩 가다듬으면서 일군 책꽂이입니다. 석 땀씩 어루만지며 보살핀 책마당이요, 넉 땀씩 헤아리며 북돋우는 책터예요.

책시렁 한켠에 고이 꽂힌 《숲에서 살려낸 우리말》을 흘깃 봅니다. 우리가 쓰는 말이니 ‘우리말’이겠습니다만, 오늘날 이 나라에 퍼지는 말은 ‘휘청이는 말’이나 ‘휩쓸리는 말’ 같아요. 그리 멀잖은 지난날까지 어느 고장에서나 손수 살림을 짓는 하루를 바탕으로 고장말(사투리)을 썼으나, 이제는 서울바라기 ‘인문지식 일본 한자말하고 영어 말씨’로 물듭니다. 아무래도 거의 서울사람(도시사람)이니 서울말을 쓸 텐데, 삶터가 서울(도시)이어도 마음으로는 숲을 아끼는 ‘숲말(푸른말)’을 쓰면 좋겠어요. 스스로 숲마음이 되어 숲길을 걷기를 꿈꿉니다.

《아사히야마 동물원 이야기》(아베 히로시/엄혜숙 옮김, 돌베개, 2014)

《그림책이 있는 철학교실》(카타리나 차이틀러/황택현·김수정 옮김, 시금치, 2014)

《직업으로서의 음악가》(김목인, 열린책들, 2018)

ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말사전을 쓰고 “사전 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.