숲노래 책숲마실

제주에는 책밭이 있습니다 (2019.11.30.)

― 제주 〈책밭서점〉

제주도 제주시 중앙로 195-3

064.752.5126.

이제 제주는 서울 다음으로 마을책집이 많은 고장입니다. 제주가 ‘책고장’이 될 줄 누가 알았을까요? 그러나 예전부터 제주를 관광도시 아닌 ‘책고장’으로 가꾸면 좋을 텐데 하고 생각한 사람은 제법 있었습니다. 자동차로 씽씽 달리며 바다하고 오름을 둘러보는 제주가 아닌, 자전거로 그저 한 바퀴를 빙 도는 제주가 아닌, 볼거리·먹을거리를 넘어 ‘삶자리·숲자리’를 헤아리도록 북돋우는 책고장으로 거듭날 적에 비로소 제주사람도 뭍사람도 마음에 넉넉한 숨결을 건사할 만하지 않겠느냐고 생각한 사람이 있었어요.

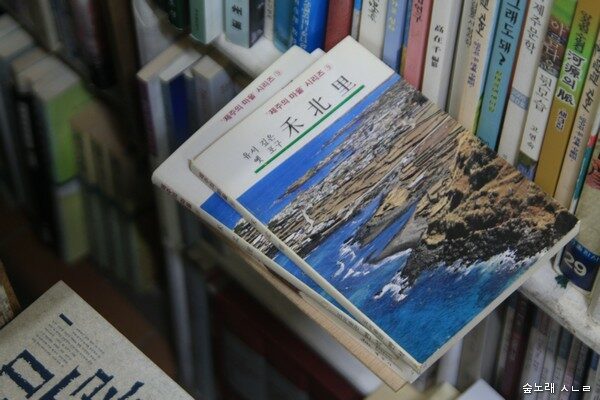

누가 저한테 “제주를 어떻게 생각하셔요?” 하고 물으면 대뜸 “제주에는 〈책밭서점〉이 있습니다.” 하고 대꾸했습니다. “네? 책 뭐라고요? 서점이요?” 하고 되물으면 “제주 〈책밭〉을 모른다면 아직 제주를 모른다는 뜻이고, 제주마실을 안 했다는 뜻이라고 생각합니다.” 하고 덧붙이지요. 이런 말에 “책방이라면 어디에든 있잖아요? 굳이 제주에까지 가서 책방에 가야 하나요?” 하고 되묻는데 “바다라면 제주 아니어도 있고, 오름하고 똑같지 않아도 봉우리나 숲이나 마을은 제주 아니어도 수두룩합니다. 왜 제주마실에서 〈책밭〉이 대수로운가 하면, 이곳 〈책밭〉은 제주에 마지막으로 남은 헌책집이자 제주스러운 빛을 돌보려는 손길로 두고두고 이 고장을 사랑한 숨결이 깃든 터이면서, 제주에 있는 대학교나 신문사조차 다루지 못하는 제주살림을 아는 배움자리이자, 어느 제주 글꾼도 쓰지 않은 제주스러운 멋하고 이야기가 흐르는 쉼뜰이거든요.” 하고 보태어 말합니다(〈책밭〉이 마지막 제주 헌책집이 된 뒤에 새로 연 헌책집이 있습니다).

돈이나 이름으로 마을책집을 꾸미는 분이 더러 있겠지만, 오롯이 마음하고 손길하고 눈빛으로 마을책집을 가꾸는 분이 한결 많으리라 생각합니다. 아니, 처음에는 돈이나 이름이 있어서 마을책집을 열었다가도, 이름나거나 잘 팔리는 책이 아닌, 속이 야무지고 빛나는 책을 하나둘 만나면서 생각을 틔운 분이라면, 어느새 ‘책집을 빛내는 길’이란 바로 마음 + 손길 + 눈빛 + 다리품인 줄 알아채리라 생각해요.

헌책집 〈책밭서점〉은 바로 이 네 가지가 어우러진 책터이자, 책뜰이요, 이름 그대로 ‘책밭’입니다. 저는 2002년에 드디어 〈책밭〉에 첫마실을 하고서 2006년에 살짝 얼굴을 비춘 뒤에 2010년에 큰아이를 이끌고 찾아온 뒤인 2019년 11월 끝자락에 이르러 겨우 다시 찾아왔습니다. 2019년에는 비행기삯을 내준 분이 있기에 찾아왔지요.

“정말 오랜만에 오셨네요. 그런데 오랜만에 오시고도 또 책부터 보시네요.” “그러게요. 책집에 오면 그 책집에서 저를 기다리면서 부르는 책을 바라보느라, 막상 책집지기님 얼굴도 제대로 쳐다보지 못하네요.” “책이야 다른 곳에서도 언제라도 살 수 있지 않아요?” “그렇기는 하지요. 그런데 〈책밭〉에는 〈책밭〉지기님이 고운 손길로 건사하신 아름다운 책이 있기에, 다른 어느 책집에 가도 〈책밭〉에 있는 책을 만날 수는 없어요. 아무리 똑같은 상품인 책이라 해도 〈책밭〉지기님 손을 탄 책은 다르구나 싶어요.”

제가 제주사람이라면 틈이 나는 대로 걷거나 자전거를 달려서 이 책집으로 마실을 하리라 생각합니다. 즐겁거든요. 언제나 새롭게 보살핀 책에서 흘러나오는 푸른 빛살이 향긋하거든요. 네, 빛살이 향긋하고, 책집을 오가는 길이 즐겁습니다. 배우고 나누고 생각하고 얻고 건네면서 지피는 이야기가 새삼스럽습니다.

인천 사는 형한테서 마침 살림돈을 얻었습니다. 오늘 이곳에서 책값으로 얼마를 덜어내어 쓸 만한가 하고 어림합니다. 《표준 고등말본 교사용 지도서》(정인승, 신구문화사, 1956)하고 《實業補習學校 農業敎科書 特用作物篇》(朝鮮總督府, 1931)는 꼭 고르자고 생각합니다. 《人間 톨스토이》(로맹 로오랑/박태목 옮김, 자선사, 1954)도 빼놓을 수 없습니다. 《나의 鬪爭》(아돌프 히틀러/이윤환 옮김, 신태양사, 1961)을 쥐면서 ‘어쩌면 한국에 거의 처음 알려진 《나의 투쟁》일는지 모르잖아?’ 하는 생각에 망설입니다.

이제 히틀러의 자서전을 번역 출간하는 것은, 그의 생애를 시인하는 값싼 영웅주의 때문이 아니라, 독재자의 행동과 사고방식을 독재자의 입으로 직접 듣는 것이, 그 광적이고 자인한 실태를 실감 있게 폭로하기 위해서라는 것은 서문에도 언급한 바와 같다. (332쪽/옮긴이 말)

1961년에 나온 《나의 투쟁》은 독일책을 옮겼을까요, 일본책을 옮겼을까요? “Mein Kampf”를 일본에서는 “わが鬪爭”으로 옮겼습니다. 한국말로 하자면 “나는 싸운다”나 “우리는 싸운다”라든지 “싸웠다”라 해야 알맞겠지요. 《찬란한 아침, 추억의 자서전》(마리안 앤더슨/최영환 옮김, 여원사, 1966)은 고를까 말까 망설였습니다. 선 채로 책을 죽 읽으니, 나중에 이모저모 알아보니, 메리언 앤더슨 님은 ‘흑인으로서 첫 오페라 가수’가 된 분이라 하더군요.

그건 그렇고 하여튼 내가 소련에서 노래한 것은 다른 어떠한 나라에서 노래한 것과 마찬가지로 훌륭한 노래를 부르고 싶었기 때문이었다. 결국 나의 연주여행은 나같은 흑인일지라도 미국에서는 천성의 재주를 살려서 훌륭한 일을 할 수 있도록 자유로운 교육을 받을 수 있다는 사실을 증명한 것이다. (135쪽)

제가 고맙게 읽은 사전 가운데 《한국속담사전》이 있습니다. 1993년에 나왔는데요, 《韓國 俗談의 妙美》(김도환, 제일문화사, 1978)를 보고 깜짝 놀랐어요. 진작부터 이렇게 애쓴 보람이 차근차근 무르익어 도톰한 속담사전으로 열매를 맺었군요. 1978년에 처음 나온 책은 거의 안 알려지거나 못 읽혔지 싶습니다.

김수남 님이 남긴 사진책 가운데 《한국의 탈춤》(김수남, 행림출판, 1988)은 아직 장만하지 못했는데 오늘 만납니다. 살림돈 허물어지는 소리를 듣습니다. 《少年非行의 精神醫學的 考察》(서울가정법원, 1964)을 보고, 사진책 《꽃》(공병우, 공안과의원, 1978)을 봅니다. 그리고 《김환기 1913-1974》(브리태니커, 1978)를 보면서 다시금 살림돈 무너지는 소리를 듣습니다. 첫판은 ‘1978.8.31.’이고, 두벌판은 ‘1980.12.1.’이라고 합니다. 첫판이 아니라서 값이 떨어진다고 여길 분이 있을 텐데, 외려 두벌판이기 때문에 ‘첫판에 그치지 않고 더 찍은’ 줄 알 수 있어요. 국립현대미술관에서 꾀한 ‘김환기 회고전(1975.12.3.∼12.30.)’ 그림꾸러미인데 단단하고 알뜰하게 엮었지 싶습니다.

더 고르고 싶은 책이 있으나, 오늘 함께 움직이는 분들이 있어서, 이제는 책을 그만 살펴야 합니다. 혼자 움직인 길이라면 책집지기님하고 이야기도 할 텐데, 이야기할 틈이 없습니다. “사장님, 살림돈을 여투어서, 오늘 못 챙기는 책을 다음에 꼭 장만하고 싶습니다. 그 책들이 부디 그날까지 이곳에 있으면 좋겠네요. 아니, 그 책을 알아보는 사람이 있다면 그분이 먼저 가져가셔야겠지요. 아, 생각해 보니 저 스스로도 헤매네요. 그 책을 알아보는 눈밝은 사람이 있으면 좋겠다는 생각 하나에, 그 책을 사람들이 알아보지 못한 채 그대로 머물면서 제가 살림돈을 여투어 장만할 수 있으면 좋겠다는 생각으로 …….”

제주에는 책밭이 있습니다. 마을책집이자 제주책집입니다. 밭을 일구는 책지기님 일터이자 제주살림을 고이 아끼며 건사하는 손길이 흐르는 곳입니다. 제주사람이며 뭍사람이 제주라는 고장을 ‘관광을 넘어 삶·사랑·살림으로 숲을 바라보기를 바라는 꿈’을 담은 책터입니다. 그래요, 제주에는 책밭이 있어, 제주라는 고장이 환합니다. 제주에 책밭이 있는 동안 저는 앞으로 새롭게 제주마실을 할 날을 손꼽습니다. ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 한국말사전을 쓰고 “사전 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.