숲노래 책숲마실

책을 싸던 종이 (2018.5.31.)

― 전남 순천 〈형설서점〉

전라남도 순천시 낙안면 이곡1길 12

061.741.1069.

1999년이 저물고 2000년으로 접어들 즈음 바뀐 살림이 꽤 많은데, 이 가운데 하나는 책싸개입니다. 지난날에는 책싸개라 하면 으레 신문종이나 달력종이를 썼고, 살림이 나은 집에서는 닥종이를 썼지요. 이러다가 비닐로 책을 쌌으며, 요새는 딱히 책을 종이로 싸지 않습니다.

책도 종이입니다만, 굳이 이 종이꾸러미를 다른 종이로 한 겹 둘렀다면, 그만큼 ‘책이란 종이뭉치가 아닌, 종이라는 몸에 입힌 오래오래 살아숨쉴 이야기빛’이란 뜻이겠지요.

헌책집 〈형설서점〉에서 ‘책터 그날이오면’ 책싸개를 만납니다. 어느 집에서 한꺼번에 나온 책에 이 책싸개가 고스란히 있습니다. 저는 그 집에서 나온 책에는 마음이나 손길이 하나도 안 갔지만, ‘책터 그날이오면’ 책싸개를 ‘책에 싼 모습대로 고스란히’ 간직하고 싶어서 《에티엔 발리바르의 ‘정치경제(학) 비판’》(윤소영, 한울, 1987)하고 《농민층분해와 농민운동》(서울대 사회학과 사회발전연구회, 미래사, 1988)을 골랐습니다.

책집지기님이 묻습니다. “허허, 책싸개 땀시롱 책을 사남? 책싸개라면 그냥 주지. 난 그냥 다 뜯어서 버리는데. 뭔 책인지 안 보이잖아. 근디, 뭘 안 읽을 책을 다 사남?” “책싸개도 책이 살아온 자취인걸요. 안 쓴 책싸개보다도 이렇게 책에 싼 책싸개가 ‘책이 살아온 자취’를 더 잘 말해 줘요. 책에 싼 책싸개를 보면서 이 책싸개를 어느 해에 썼는가를 읽을 수 있기도 하고요.” “자네가 그렇게 말한다면 책싸게도 되게 중한가 보이. 그럼 나도 하나 건사해야겠구만.”

동화책 《조지, 마법의 약을 만들다》(로알드 달·퀸틴 블레이크/김연수 옮김, 시공주니어, 2000)를 집고서 《글쓰기 어떻게 가르칠까》(이오덕, 보리, 1993)를 집습니다. 우리 책숲에 이 책이 딱 하나만 있지 싶어, 하나 더 갖추자고 생각합니다.

고양이를 이해하지 못하니 징그럽기만 했을 것이다. 불쌍했다는 말은 말에 그치고 있다. 이것이 도시의 아이들이다. 자연을 멀리하고 자연과 아주 떨어져 있는 세상, 자연이 없고 있어도 병든 자연만 있는 세상에 살아가고 있으니 자연을 알 리가 없고 자연에 정을 느낄 리가 없다. (이오덕/175쪽)

순천시에서 낸 《순천 문화재 이야기》(순천시, 심미안, 2015)를 집습니다. “그 책이라면 잔뜩 쌓였네. 하나 그냥 가져가소.” “이 책이 잔뜩 들어왔다고요? 순천시에서는 이런 책을 잘 펴냈으면서 왜 둘레에 안 돌리고 그냥 버렸을까요?” “그러게 말여, 책은 존 책이고 잘 만들었는데 왜 그랬을까? 예산을 써서 책을 좋게 만들었으면 전국 도서관이나 학교에라도 뿌리면 좋지 않을까? 사후관리를 안 해. 그렇게들 생각이 없을까?” 뭉텅이로 쌓인 책 곁에 《이명박 대통령 부인 김윤옥 여사 활동자료집 2008.2.25∼2013.2.24.》(대통령실, 2013)이 있습니다. ‘대통령 여사님 책’까지 나라에서 돈을 대어 찍었군요.

‘대기업 사모님’답지 않게 소탈하고 진솔한 면모를 보여온 김윤옥 여사는 자신의 블로그 ‘가회동 이야기’에 ‘신혼 첫날 밤’, ‘못생긴 남편 얼굴’, ‘작은 눈이 매력적’ 등을 주제로 이명박 대통령과의 소소한 일상을 전해 네티즌으로부터 큰 호응을 얻기도 했다. 특히 김 여사가 ‘가회동 이야기’에 남긴 글귀 “어느 누구보다 힘든 길을 가고 있는 남편에게 내가 할 수 있는 가장 좋은 일은 ‘적절한 조언과 위안’이었다”는 영부인의 내조 스타일을 반영한다. (11쪽)

우리는 2010년대를 훌쩍 넘은 때까지 ‘내조 스타일’을 따져야 하는지 아리송합니다. 《바람이 또 나를 데려가리》(압바스 키아로스타미, 디자인하우스, 2005)라는 사진책을 봅니다. 영화감독이 찍은 사진을 넘기면서, 이분은 이런 사진을 ‘흐르는 모습’으로 담으려 했네 하고 깨닫습니다. 《고통의 언어 삶의 언어》(성민엽, 한마당, 1986)를 고르고, 《승무》(조지훈, 정음문화사, 1984)를 고릅니다. 조지훈 님이 쓴 시 가운데 ‘어린이에게’가 눈에 띕니다.

너희들도 보았을 것이다. / 오랜 가뭄 끝에 줄기차게 내리는 비를 / 쓰레기도 구더기도 걸레쪽도 쇠똥조박도 / 더러운 것이라 모두다 떠내려가는 그 검은 흙탕물을 / 그게 바루 혁명이란 게다. / 혁명은 홍수 혁명은 씻어 버리는 것 / 어린이들아 즐겁지 않으냐 / 말라서 터진 이랑마다 흠뻑 스미고 / 남아서 철철 논고마다 넘치는 물 / 잎새는 더 푸르고 꽃은 더욱 붉고 / 싱싱히 너울대는 그늘에 / 너도 매미처럼 노래하며 자라거라. (어린이에게, 조지훈/246쪽)

묵은 시집 《붉은 강》(강은교, 풀빛, 1984)하고 《오늘도 너를 기다린다》(강은교, 실천문학사, 1989)를 봅니다. 《한국어의 입말과 글말》(노대규, 국학자료원, 1996)이며 《채광석전집 4 평론 1 민중적 민족문학론》(채광석, 풀빛, 1989)에다가 《채광석전집 5 평론 2 찢김의 문화 만남의 문화》(채광석, 풀빛, 1989)도 돌아봅니다.

교수님과 학생 모두에게 있어 사회의 현실을 바르게 분석한다는 것은 곧 역사적, 사회적 현실을 비판적으로 인식한다는 것을 의미합니다. 어떤 사물을 맹목적, 순응적으로 인식할 때 그 사물의 본질을 제대로 파악할 수 없다는 것은 상식에 속하는 일이기 때문입니다. (전집 5권 226쪽)

저는 사전이란 책을 짓기에 곁책으로 삼으려고 《한민족역사문화도감 : 식생활》(최호식 사진, 김혜경·이건욱 글, 국립민속박물관, 2007) 같은 두툼한 책도 장만합니다만, 구태여 이렇게 책이름을 붙여야 하는지 아리송합니다. ‘한겨레’란 이름이 있는데 ‘한민족’이라 해야 하는지 모르겠습니다. ‘밥살림’이라 하면 될 텐데 ‘식생활’처럼 일본 한자말을 써야 학문이 되는지 궁금합니다.

밥살림이건 옷살림이건 집살림이건, 거의 모든 사람들이 수수하게 지은 발자취는 제대로 안 남곤 합니다. 여느 자리에서 여느 살림을 꾸리는 이라면 다 낡고 닳은 살림은 불쏘시개로 삼거나 흙한테 돌려주지요. 쓰레기 없는 살림이라 늘 돌고 돌아요. 언제라도 스스로 새로 짓기에 말끔하면서 정갈합니다. ‘투박하다’고 하는 들사람 살림일 텐데, 이 투박한 살림이란 ‘튼튼하면서 밝은 길’이라고 느낍니다. 역사나 문화나 학문이 아닌, 살림살이로 바라보면서 사랑스레 다가설 적에 비로소 어떤 밥을 어떻게 누렸나 하는 이야기가 꽃으로 피어나리라 생각해요.

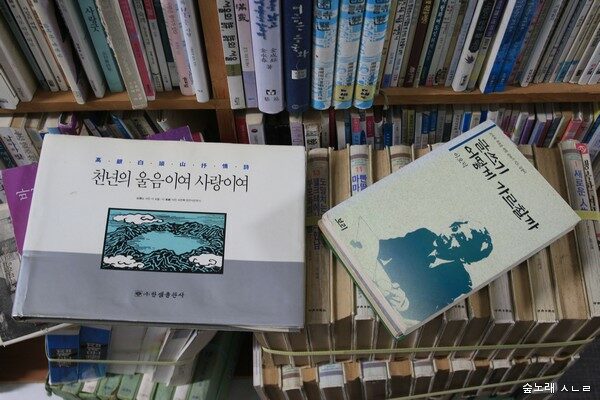

예전에는 시큰둥하게 지나친 《천년의 울음이여 사랑이여》(고은 글·리천록 사진, 한샘출판사, 1990)란 사진책을 봅니다. 마침 그 늙은 고은 글이 깃든 사진책입니다. 겉속 다른 늙은네 글이 깃든 책은 앞으로 두고두고 손가락질을 받겠지요.

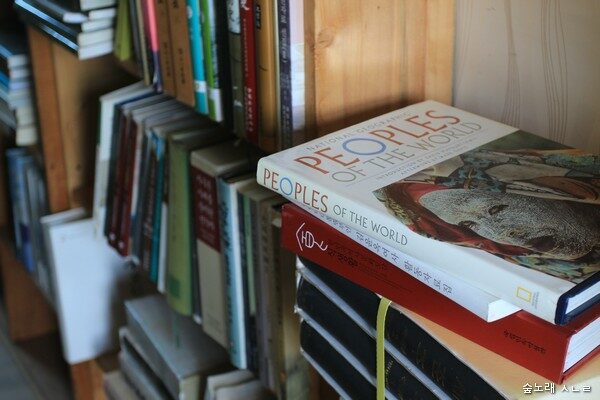

사진책 《PEOPLE OF THE WORLD》(national geographic, 2001)를 마지막으로 고릅니다. 푸른별 뭇나라 뭇겨레를 찬찬히 담아내려 애썼구나 싶습니다. 그런데 푸른별 온나라를 책 하나로 담아내려 하노라면 ‘한 나라 이야기를 몇 줄’로 담아도 넘치기 마련입니다. 어느 나라가 어떠한 숨결이라고 하는 이야기를 ‘어떤 몇 줄’로 담을 적에 제대로 바라보면서 나눌 만할까요? 우리는 스스로 이 나라를 ‘어떤 몇 줄’로 그릴 만하고, 이웃 여러 나라를 ‘어떤 몇 줄’로 그릴 만할까요?

해가 높이 솟습니다. 바람이 붑니다. 때때로 비가 내립니다. 풀벌레가 노래합니다. 새가 날갯짓을 하면서 날벌레를 홱 잡아챕니다. 개구리가 풀밭에서 푸스럭 뛰고, 오디가 검붉게 익습니다. 얇은종이 한 자락이 책을 고이 감싸면서 두고두고 여러 손길을 탑니다. 자그맣다 싶은 사랑을 아이들한테 남긴다면 이 사랑스러운 손길로 이 땅이 앞으로 환하게 달라지리라 생각합니다. 책이라면, 종이뭉치를 넘어선 책이라면, 숲빛을 살뜰히 담아 마음으로 빛날 책이라면, 따사로이 살림을 쓰다듬는 자리에 깃들면 좋겠습니다. ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 한국말사전을 쓰고 “사전 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.