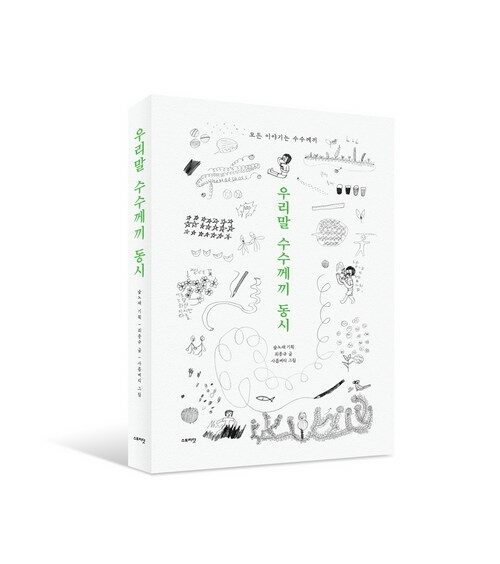

숲노래 + 사름벼리

《우리말 수수께끼 동시》에 부치는 말

이제 며칠 뒤이면 동시집이 나오고

책집에도 들어갈 테지요.

책이 나오면 새롭게 알림글을 쓰기로 하고

보도자료로 이런 글을 삼으면 어떨까 생각하며

몇 줄 적어 보았습니다.

+ +

아버지랑 딸이랑 함께 빚은 마음노래

아버지는 두 아이를 사랑으로 돌볼 보금자리를 찾아 숲이 그윽한 작은 시골자락 집을 마련합니다. 두 아이는 하루를 스스로 지으면서 마음껏 뛰놀고 꿈꾸면서 풀꽃나무하고 동무가 되며, 새가 들려주는 노래를 들으며 자랍니다. 곁에서 바람이 상냥하게 이야기를 들려주고, 구름은 폭신한 잠자리가 되며, 골짝물은 시원한 숨결로 온몸을 적십니다.

이름을 알고 싶은 아이들은 손가락으로 이것저것 가리키면서 묻습니다. 이름을 알고 난 다음에는 그 이름에 깃든 뜻을 알고 싶어 “그건 뭐야?” 하고 “이건 뭐야?” 하며 끝없이 묻고 거듭 묻고 새로 묻고 또 묻습니다. 이리하여 아버지는 아이들한테 수수께끼를 내기로 합니다. 마치 스무고개처럼 열여섯고개로 간추린 수수께끼입니다.

열여섯고개를 넉고개로 가르고, 넉고개는 봄여름가을겨울로 꾸며서, 겉보기로는 넉 줄을 넉 자락 이은 “열여섯 줄 동시”가 됩니다. 그러나 겉보기로만 동시일 뿐, 속으로는 수수께끼요 이야기밭입니다. 이 열여섯 줄짜리 ‘수수께끼 동시’에는 어떠한 번역 말씨나 한자말이나 영어를 끼워넣지 않습니다. 왜냐하면 두 아이는 ‘이야기가 늘 새롭게 흐르는 상냥한 마음을 사랑으로 가꾸는 씨앗을 생각으로 심는 말’을 들으면서 배우고 싶어하거든요.

가장 수수하고 흔한 말로 수수께끼를 짓습니다. 때로는 아이한테 아직 낯설 테지만, 앞으로 마주할 여러 살림살이나 숲이나 숨결하고 얽힌 낱말을 슬그머니 섞습니다. 이야기를 따라가면서 수수께끼를 풀다 보면 시나브로 알아차릴 만한 ‘살림을 그리는 오래되면서 새로운 말’을 곁들이는 셈입니다.

‘우리말 수수께끼 동시’를 쓰기로는 아버지 한 사람입니다만, 언제나 아이들이 궁금해 했기 때문에 ‘우리말로 수수께끼를 짓는 동시를 쓸’ 수 있습니다. 그리고 곁에서 이를 지켜보면서 살살 다독이고 달래며 다스리는 사람, 곁님이 있으니 이러한 ‘우리말 수수께끼 동시’가 태어납니다.

여기에 열세 살 어린이가 그림을 맞추어서 그립니다. 스스로 궁금해서 아버지한테 물어본 낱말 하나하고 얽힌 수수께끼를 풀며 마음으로 떠올린 온갖 이야기를 새삼스럽게 그림으로 옮기지요. 때로는 물감을 풀어서 물감그림으로, 때로는 연필을 쥐어 연필그림으로 빚습니다.

열세 살 어린이가 물감으로 빚는 그림에는 물빛으로 마음을 적시는 사랑어린 숨결이 흐릅니다. 열세 살 어린이가 연필로 짓는 무지개에는 ‘그저 까만 빛깔’일 뿐이 아닌 ‘무지개가 되는 까만 고요’가 함께 흐릅니다.

‘우리말 수수께끼 동시’를 다른 이름으로 나타내자면 ‘마음노래’입니다. 입으로 부르는 노래가 아닌 마음으로 부르는 노래입니다. 숲에서 길어올려 시골마을을 적시고 골짜기를 누비다가 차츰 커다란 고을이며 고장으로 뻗다가 서울에도 닿을, 숲이랑 시골이랑 서울을 나란히 이어서 어깨동무를 하고픈 ‘마음노래’입니다.

맑은 눈빛으로 나눌 이야기꽃이 되기를 바라는 마음노래입니다. 밝은 손짓으로 함께할 이야기밭이 되기를 꿈꾸는 마음노래입니다. 언제 어디에서라도 마음으로 노래를 부르면, 서울 한복판에도 나비가 찾아가서 팔랑팔랑 눈부신 춤사위를 베풀어요. 오늘 이곳에서 마음으로 노래를 지어서 신나게 부르면, 모든 아픔도 슬픔도 괴로움도 멍울도 생채기도 짜증도 부아도 골질도 닦달도 살그마니 녹여서 포근하게 어루만질 수 있어요. 예부터 “어머니 손이 약손”이라고 한 뜻은, 가장 아름다운 약이란 언제나 포근하게 바라보면서 쓰다듬을 줄 아는 사랑이라는 수수께끼이지 싶습니다. 오늘 이곳에서 바로 우리가, 어른도 어린이도 같이 어깨동무하면서 부를 노래란 마음노래이면서 ‘우리말 수수께끼 동시’가 된다면 찬찬히 기운을 내면서 활짝 웃음지을 만하지 않을까 하고 생각해 봅니다. ㅅㄴㄹ